凡事徹底

計算されたラインを確実にトレースしながら、粛々と進めます。

当たり前のことを確実にこなすのみです。

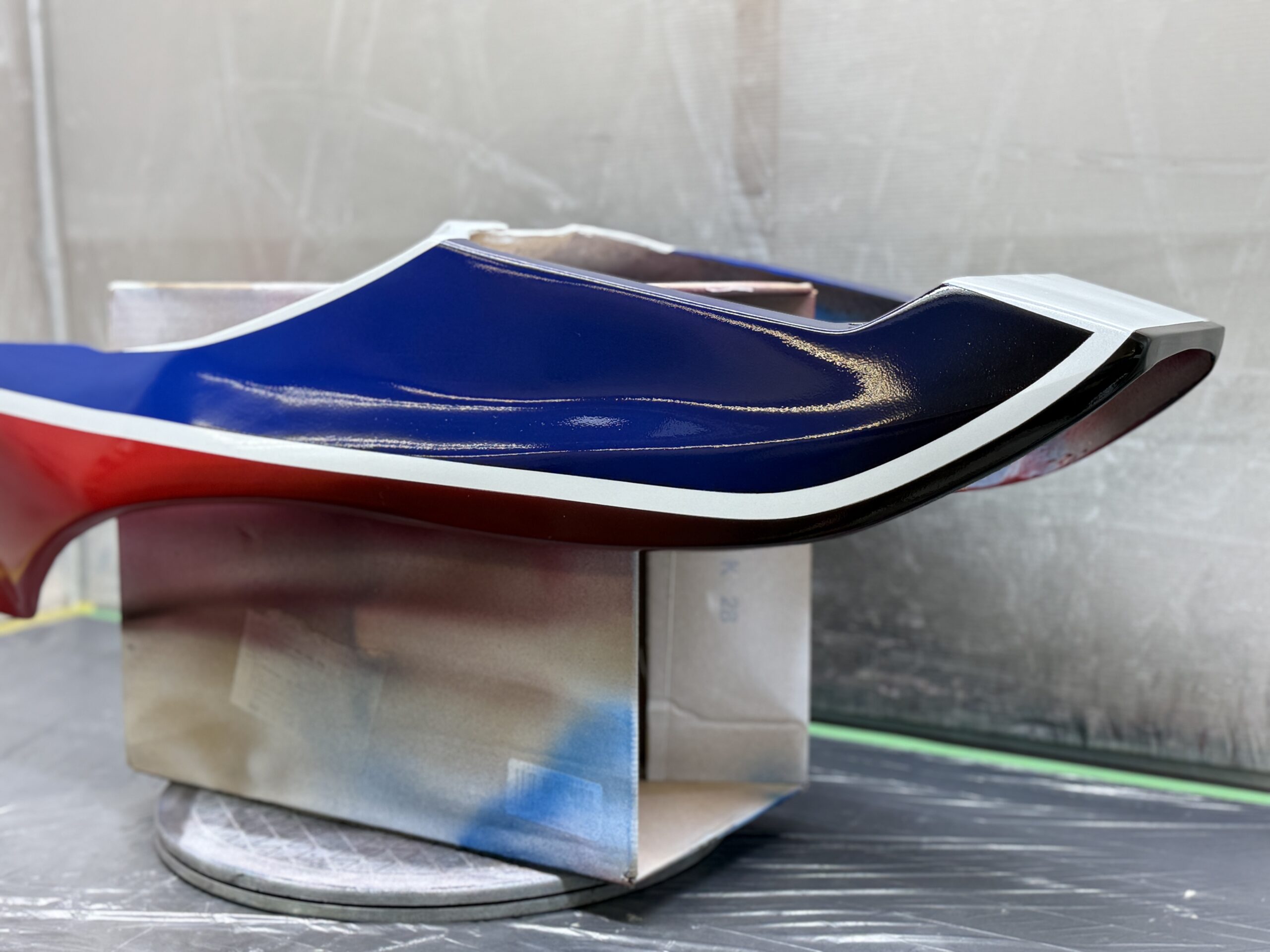

タンクのスキャロップも綺麗にフィニッシュしました。

CGで描くのは簡単でしたが、実際に凹凸のあるものに真っすぐのラインを出して塗装するのは至難の業です。

タンクの赤はウエストラインを上げ、少し暗めに塗装。

アッパーカウルのグラデーションの位置に合わせた憎い演出です。

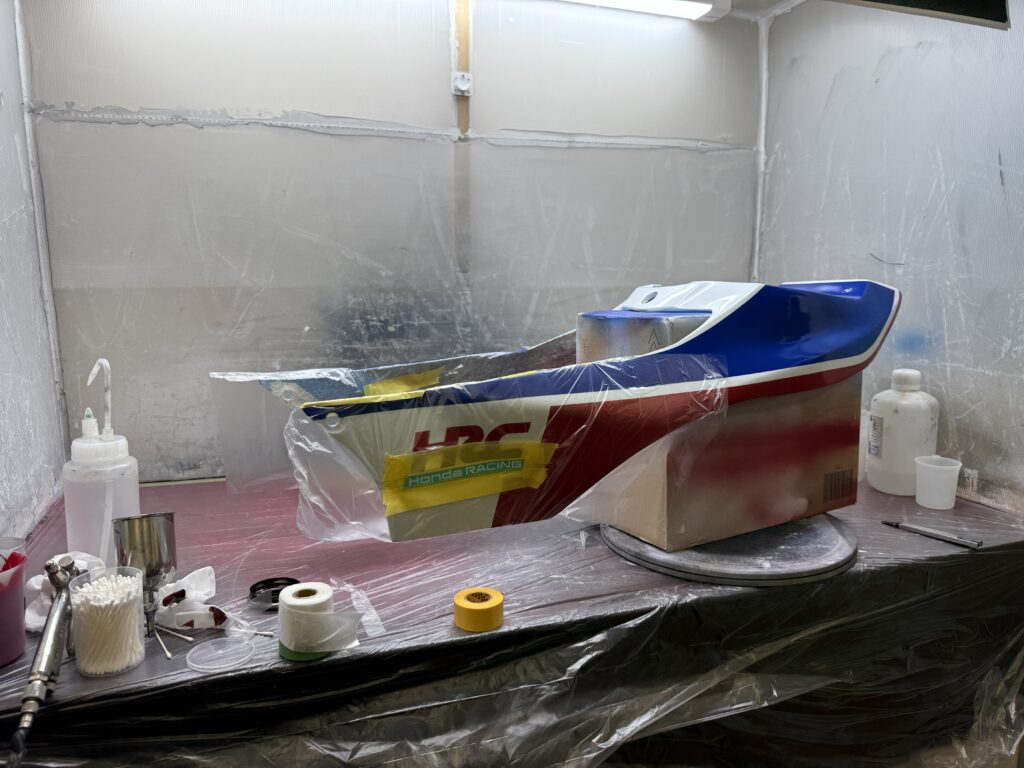

少しずつカウルの塗装が進んできて雰囲気が出てきたので、指触乾燥出来るレベルまで来た時点で、我慢できずにカウルを置いてみました。

ほぼCG通り、完璧に再現できそうで、ワクワクです。

シートカウルにも細かい細工が続きます。

新HRCロゴは傾斜が付いており左右非対称となります。

ロゴ自体を反転させては本末転倒なので、ロゴはそのままにベースカラーで逃げると言うルールで再定義した結果、シートカウルの赤色のパターンも左右非対称に設定し直しました。

言われなければ誰も気づかないと思いますが、このタイミングでデザインを変えるのは、中々骨が折れます。

イタリック書体の新HRCロゴを、それぞれの赤と青で慎重に塗り分けます。

新しい小さくて細すぎるモダンなフォントのHONDA RACINGは、マスキングに失敗してしまったのでやり直しです。

まあこれはマスキングシートそのものの耐久性や、物理刃でカットする民生プロッターの限界なので、ぶっちゃけ道具のせいとも言えます。

誰か450万するレーザー加工機をプレゼントしてくれる方が居たらご連絡ください。

直ぐに取りに伺います。

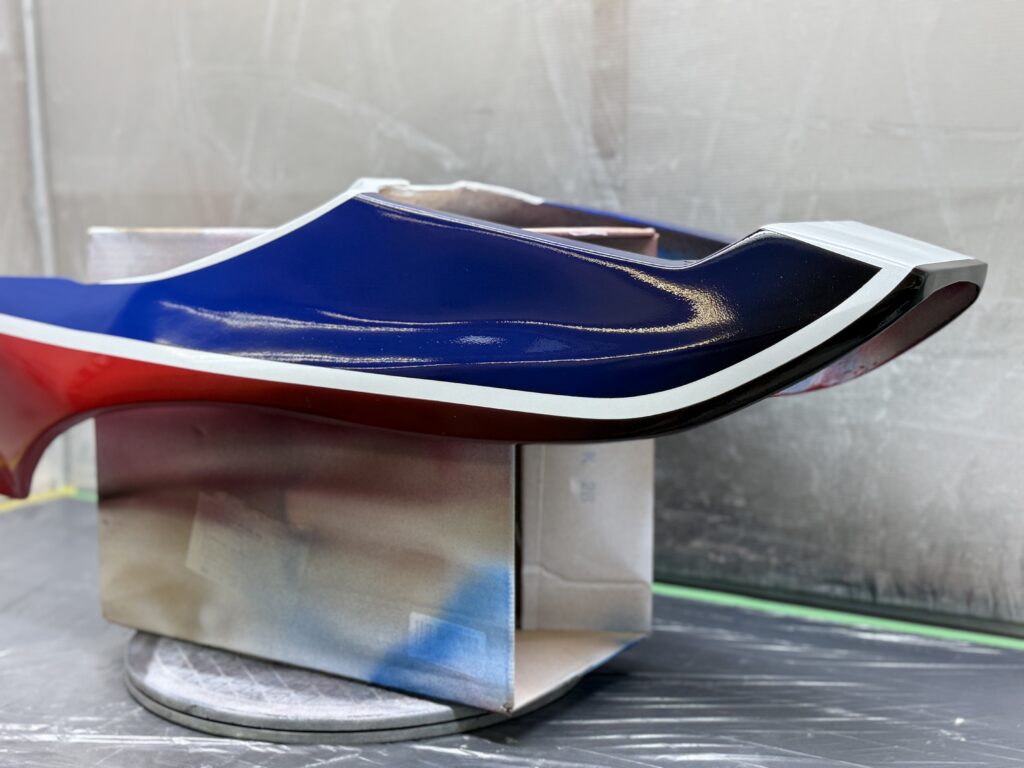

大きな凹凸の複雑な形状のシートに対し、横から見て真っすぐで綺麗なラインを引けました。

セパレートの白いラインの間隔がどこまでも均一で、マスキング精度の高さを示しています。

赤も青もこれからグラデーションを入れますが、アッパーカウルとは違い、二つの色がそれぞれ同じように変化してゆき、最後は同じ「黒」に纏まるというシンクロをやらなくてはいけません。

それゆえ、シートカウルのグラデーション塗装はどちらのベースカラーも乾燥するまで出来ません。

グラデーションのマッチングは、塗装工程を正確にバックキャストできないと確実に失敗します。

神は細部に宿る

待っている間に、単色だったアッパーカウルのブルーリボンもTOPにグラデーションを追加しました。

何かするたびにフルでマスキングテープを使って養生するのは非効率だし時間もかかるので萎えます。

なので、追塗装においては幅の狭い養生シートを使って効率的にマスキングしています。

一旦対象をビニールで覆いつくし、再度塗装が必要な部分にだけ穴を開けてマスキングテープで四方を埋め、窓の中のみ塗る方法です。

養生ビニールは、再塗装対象を大きめにカバーできるように、余裕を持って切り出します。

細かいですが、ナックルのグラデーションに合わせて諧調する様に気を付けます。

こんな小さな拘りの積み重ねこそが、オーラを発するマシンを形作ります。

シートカウルにも魂を込めました。

白い帯を境に赤と青の2色が並行しながら後方へと消えてゆきます。

今回、青のグラデーションの為に作り出したもう一つの色は「勝色(かついろ)」という色です。

これは紺色よりもさらに濃く黒色に近い暗い藍色の事で、古くは武士に好まれ、武具や祝賀の際に縁起物として用いられてきた色。

青は紺碧>勝色>黒へと変化し、赤はパール・トゥインクルレッド>バーガンディ>エボニーと変化します。

それぞれが並んでも一体に見え、後方へと終息する様は、きっと停車していても躍動を感じる筈です。

少し大げさにも見えるグラデーションは、明るい太陽の元でも陰影をはっきり出す為、車両にメリハリが出て、どこに停車していても映える筈です。

日差しの下で見れる日が来るのが、本当に待ち遠しいです。

シートのカバー内側の折り返し部分も、カウルのグラデーションに同調して諧調変化させます。

見えない所にも、拘りを。

敢えて濃く作ったグラデーション塗料をパラ吹きする事でチッピングに仕上げておき、最後に直接シンナーを吹き付けて塗料同士を母材上で混ぜることで、粒子感の全く無い、美しい無段階グラデーションが完成します。

これは経験の中で私が見つけた一つの方法ですが、その発見は偶然によるものでした。

ある時、短納期で慌てて塗装していた際に、誤って少し濃く作ってしまった塗料を、作り直すのを面倒くさがり、強めの空気圧で無理に塗装してしまったところ、全体が白っぽくなってしまいました。

ガックリしながら反省している時に「インクジェットプリンターと同じ原理で、インクの粒を先に撒いたのだから、後から溶かして蒸着させればいいのではないか」という考えを思い浮かびました。

どうせやり直すのであれば・・・・と半ばダメもとで、熱を加える代わりに「シンナーのみを薄く吹いた」ところ、見る見るうちに吹き付けた部分の塗膜が改善していったのです。

その際に塗料がまじりあって溶け合う現象も同時に発見し「これは何かに使えるかもしれない」と気に留めておきました。

間を空けずにその後、グラデーションを多用したヘルメット塗装のご依頼を受けた際にふと思い出し、さっそくこれを応用してみたところ、見事に成功したという訳です(これ、初めて他人に言ったw)。

どんなにガンで塗料の霧を細かくしても、結局粒感は消えませんし、エアガンをエアブラシ持ち替えて吹いたとしても細すぎて、カウルの様な広範囲を均一に塗装出来ません。

仮に根性で塗ったとしても、何度もガンを往復してしまえば塗り筋も目立ってしまい、機械のように正確にストロークしなければ、綺麗なグラデーションなど絶対不可能です。

この方法は、それらすべての問題を一気にかたずけてしまう事が可能ですが、ネットで検索しても見たことがありません。

※品質の保証をするものでは無いので、試したい方は自己責任でお願いします。

シートのカラーがガラリと変わったので、そこに被せるシートカバーもそれに合わせて塗り直しです。

シート乾燥後にリペイントしてマッチングさせますが、やり直しの効かない一発勝負になります。

まあ、私的には望むところです。

徐々にその姿を現し始めたオリジナルマシンCB1000RR。

独特な意匠と色で魅せるこの車両は、公道でもかなり目立つ存在になるのではないでしょうか。

まだまだやることが沢山ありますので、記事は続きます。