進化の先

前回は歴代のGIXXER(GSX-Rシリーズを指してファンがそう呼ぶ)へのノスタルジーを中心にビルドアップしましたが、そこでStudioQは終わりません。

返す返すも、StudioQはこの30年間「カフェレーサー1本」で勝負してきました。

ナントかの一つ覚えもここまで来ると立派な物で、寝ても覚めてもそれを気にしながら生活しています。

そのおかげもあってか?アイデアの神様は頻繁に訪れます。

ローダウンにアップハンなど、おおよそCafe文化に反する仕様では、レーサーもへったくれもありませんが、これがハーフカウルの可能性に触れた一枚だった事は間違いありません。

誰がどう見て「ちがう」(格好悪い)のは分かっていますが、大昔からトライとエラーはセットで成功するものと相場は決まってます。

AIは失敗しない様に方法を模索して一瞬でそれらしい回答を差し出しますが、私たち人間は、失敗を予感しながら挑戦することが出来、その過程から学習することが可能です。

良くも悪くも今回は「丁度よいお手本」があったのが災いしました。

TOTの鐡隼は、オリジナルとは全く違う鉄フレームに載せ替えられているので、実はカウルのオフセット位置が参考になりません。

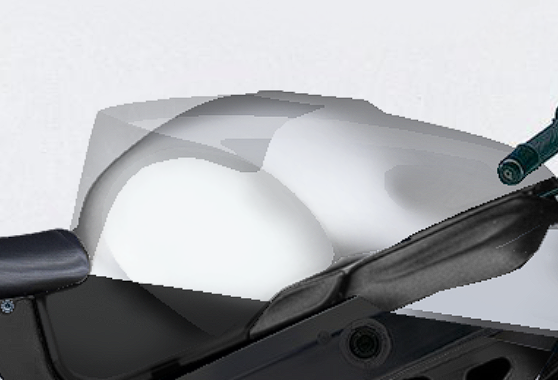

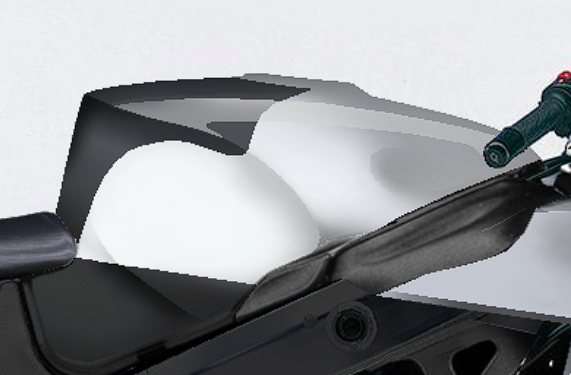

それは透明化して純正のアルミツインスパーフレームと重ねると、より一層分かります。

結論から言うと、このマシンは純正に対してFフォークがステム寄りにかなり接近した形でオフセットされており、逆にリアセクションは遠ざかっています。

レーサーなのだから、コンパクトにして旋回性を上げたんだろう・・・と思いがちですが、すっかり騙されました。

そして純正形状に見えるアッパーカウルも罠があります。

ウィンカーホールを埋めてあり、ヘッドライトレンズの出っ張りがない分をショートカットして埋めてあるので、スラントノーズは短縮され、スクリーンの角度も微かに起きており、ナックルの開口部においては、低く取り付けられたセパハンに合わせ、純正を完全に無視して新造されています。

つまり似ているようで全然違う「ハヤブサっぽいカウル」なんです。

勢いあまって、電動ソー片手に純正カウルを切り刻んだとしても、いつまで経ってもこのカウルを手に入れることはできません。

手に入れたくば、イチから。いや、ゼロからワンオフする以外の道はありません。

何とかならないものか?と、古い記憶を頼りに似たようなモチーフを探していると、同じSUZUKIのTL1000Rと言う「ど変態バイク」があったことを急に思い出しました。

どうして思い出さなかったかと言うと、それほどまでにこのバイクは日本市場では受け入れられず、あっという間に姿を消したからです。

大きすぎるシートカウルは、ライダーが伏せた時に空力が最大になる為の工夫。

よくよく見れば、どことなくHayabusaの前身かのようなデザイン・・・・まさにHayabusa発売の2年前のものなので、それもうなづけます。

GW71A 初代Hayabusaは、もしかしたらこれをマイルドにストリートチューンしたのかもしれませんし、逆を言えばHayabusaをレーサー化するのにはかなり参考になります。

サイズ感も近いこの両車の思わぬ繋がりの発見に、少しニヤリとしながら再びカフェレーサー化へのモチベーションが沸き上がってきました。

もう一度ストック状態のHayabusaをしげしげと見ていると、Hayabusaの特徴はトップラインが山なりに弧を描くことだと言う事が良く分かります。

これはライダーが時速300kmの世界においてタンクに身を伏せ、車両と一体化している状態を「正」としてデザインされているからに他なりません。

このブルーとシルバーの鮮やかな切り返しの塗り分けですら、それを強調するかのようです。

身に纏うカウルには直線的なラインはほとんど感じられず、すべての面構成は曲線で繋がっているので、光は跳ね返らずに屈折しながら、カウルに沿ってウネウネと続いてゆきます。

今になって思えば、TOT車両イメージがあまりにも強すぎて頭から離れず、それでいて大きい車体を小さくしたい一心でシートを2回り小型化し、カウルに直線を刻みながら角を丸くすることで何とかリズムを付けようとしましたが、結局大失敗したコラージュでした。

大きなスクリーンに代表されるアッパーカウルは大きいままで、なぜかリアは尻すぼみ。

アンダーカウルの無さも手伝ってしまい、バストより上のボリュームがより強調され、余計にFATな印象を強めてしまっています。

ストリートでもレーサーでもなく、なんなら大らかなアメリカン的な雰囲気すらあります。

さて、これを一歩も二歩も前に進めるには大きな改善が必要です。

可能性の最大化

先に結論から。これがStudioQの答えです。

デザインの修正には一週間掛かりましたが、これが私が考える理想形です。

大きい物は小さくせず堂々と見せながらも、絞るところではキッチリ絞る。

前回とは真逆のアプローチにて見つけた、GW71A Hayabusaへの最適解です。

オリジナルデザインへの深い理解とリスペクトを行った上での再解釈。

StudioQのコンセプトである「温故知新」は、しっかりとここにも息付いています。

真・解体新書

例によって嘘偽りなく、各パーツの取り付け位置を徹底的に考慮した上でデザインされています。

絵に描いた餅・ハリボテ・CGではなく、これは実際に車両を作る際の設計図となります。

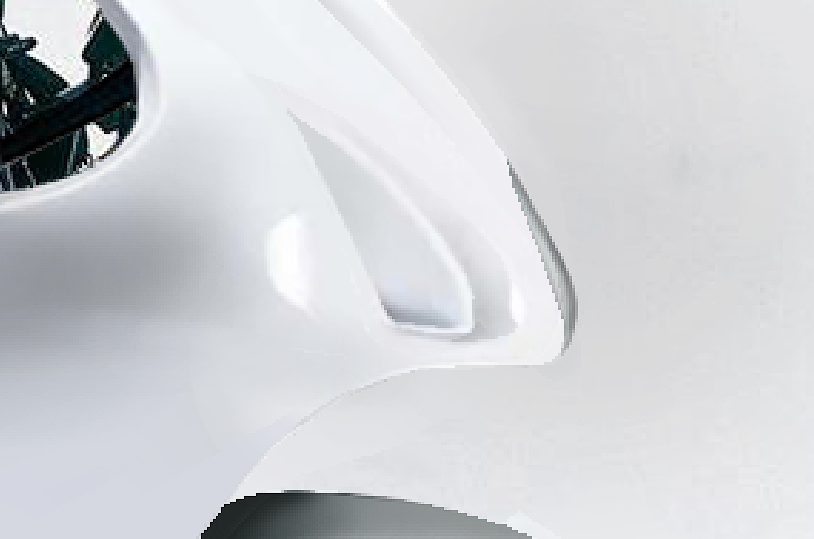

大きく手が入ってしまったFカウルは、エアダクトの形状を上に釣り上げて開口部を広げた、スズキの新しいデザイントレンドを取り入れ、立ち気味なスクリーンを設置予定です。

メガツアラーはスクリーンが巨大になりがちですが、これは意図的にコンパクトな物をイメージしています。

ヘッドライトは純正よりも小型な物を想定しています。

実際に作るとなれば、L7のGSXーR1000を流用することになると思います。

L7のLEDヘッドライトは点灯制御ユニットがハウジングに一体化されており、ECUからの制御を受けない(いい意味で)とても原始的な物です。

+電圧でスイッチングする旧車との相性抜群な、数少ない純正パーツです。

特徴的なFフェンダーはツアラーらしさの無いGPスタイル。

Fカウルのラインとも調和するよう、純正のフェンダーをカットして作成します。

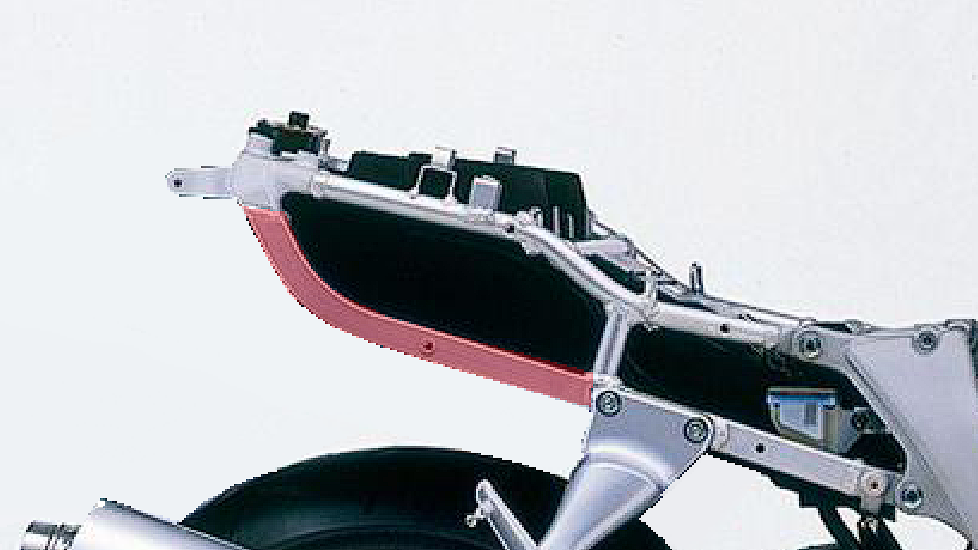

今回はリアシートレールのカットを検討します。

Hayabusaは、最初の2年はこのようにアルミ製で銀色のシートレールでしたが、タンデム時の耐久性や剛性に問題が出たこともあり、マイナーチェンジによって、それ以降はずっと鉄製の角材で黒いレールに変わっていると記憶しています。

丈夫なスチール製のシートレールを持ち、メインのアルミフレームも艶消しである最終型(07年)のHayabusaをぜひ手に入れたいところです。

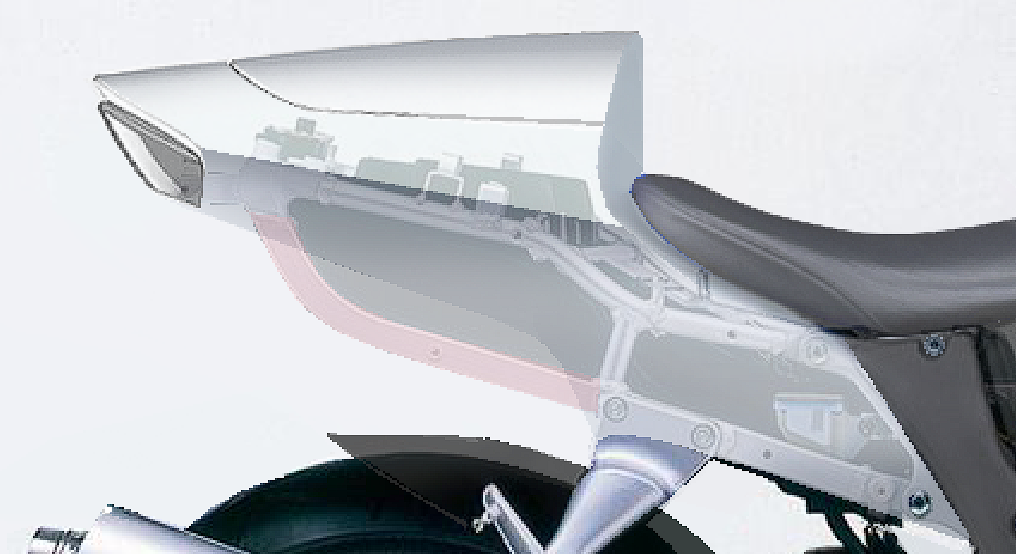

レールの一部カットですっきりとしたリアセクションを手に入れながらも、それでいてカチ上げにはしない優雅なデザインのシングルシートは、どこか大人の余裕すら感じます。

前後への長さを短縮しようとするのを辞め、上下の幅を抑えてボリュームを落とし、プレーンアな面構成で作り直すことで、すっきりとした印象に生まれ変わりました。

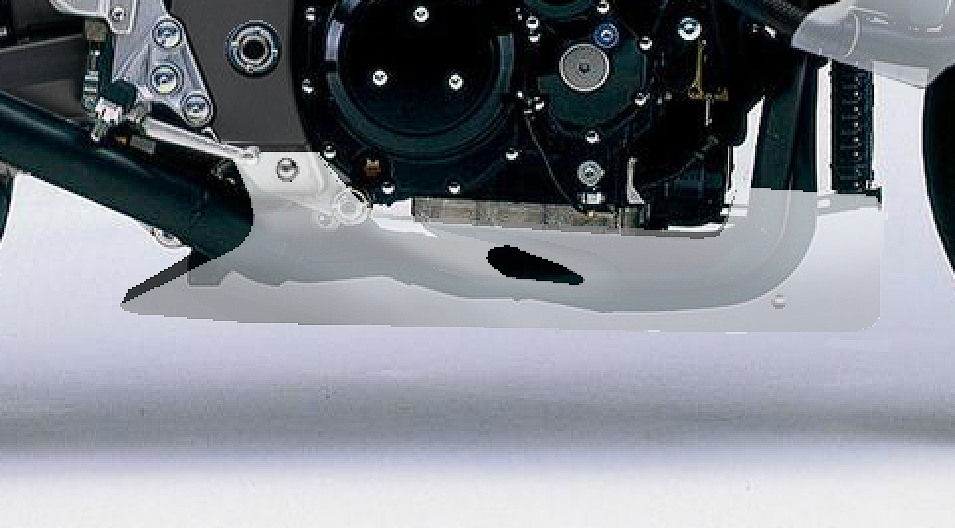

長すぎない、短すぎないアンダーカウルです。

形状はシンプルなチリトリ状ですが、前方部分はハーフカウルを迎えに行くような立ち上がりを見せ、お互いが元は一体であったかのような雰囲気を出しています。

小ぶりながら、かなり視覚に訴えるものがある、存在感あるアンダーカウルです。

大きなガソリンタンクを小さく見せる為に、ハーフカウルのカットラインに合わせた艶消しの塗り分けをしながらも、更にロングに見せる為の大きなカバーを作ると言う、大分過激なアイデアを試すガソリンタンクは、純正の丸く立った雰囲気を180度変えてしまいます。

チン部分は思い切った角度で垂直に立ち上がり、タンクのエグリのプレスラインに接続し、その方向を変えてしまう様なデザインにします。

ガソリンタンク上部の鍋蓋にようなうっすらと弧を描くラインと、スパッと切り取られた崖の様なチン部分。

これ、どこかで見覚えが・・・・・・と思った方は、相当末期のスズ菌患者ですよ。

そう、あの名車”GSX-1100S KATANA=カタナ”のタンクラインをモチーフにしているのです。

カタナのタンクは、単体では元々こんな形をしていますが、チン部分に斜めに被さるようにシートがカバーすることによって、本来の姿を知る人はあまりいません(とても変わった形をしています)。

タンクのシルエットだけを見れば。いみじくも最新型のHayabusaにも似ています。

威風堂々

もしも、GSX1300R Hayabusaに、ヨシムラの限定コンプリートカーX1に続く”X2”が存在していたなら・・・・・そんな思いで描いた一枚です。

片側一本出しに拘らず、二本出しマフラーでもキマる様にデザインされているので、ここから更にカスタムするのも楽しい一台になるでしょう。

SUZUKIのオートバイを味わいつくした、大人のアルティメイトスポーツにふさわしい、出立となりました。

さて・・・・散々コジラセましたが、そろそろ真面目に実車作成への準備をしましょう。

これまでのアイデアを元に、純正車両ベースのスケッチにすべて描き直します。

サイドカウルは”鐡隼”を参考にカットし、それに合わせてシート形状をオリジナル形状で制作し、マッチングさせますが、それぞれの固定ボルト穴を追式した加工を施します。

アッパーカウルはウィンカーホールを埋め立てた上で、スクリーン一式の形状を大胆に変更。

09-16 GSX-R1000のクレバーウルフ製カウルをカットし、スクリーンエンド形状も小変更です。

それに合わせる様に、ナックル開口部も純正形状よりもウエストラインをガツンと下げ、純正ハンドルとのマッチングを試みています(バーハンドルの使用を想定しません)。

何処から見てもHayabusaなのですが、大加工により”鐡隼”を超えることを意識しています。

車検は通りませんが、形の良いK-FACTORY製のUPタイプの右一本出しマフラーをチョイス。

ZXー12Rのシートをベースにカスタムしたシングルシートカウルも絶妙にマッチ。

タンクカバーとのシートのラインも合わせ、Hayabusaをオマージュしつつ、しっかりとカフェレーサーらしくブラッシュアップしてゆきます。

シートキャッチを利用して、純正キー一本で楽に開閉できる様に加工をする予定です。

シンプルなソリッド系ブラックに、あえて純正風な隼ロゴのペイントを施してみます。

全体的には控えめですが「いかにも」なフルカスタムにせず、最後はオーナーに委ねつつの寸止めが、温故知新のStudioQらしさです。

そもそもがロングでファットな大柄なボディを、メリハリの強い形状へと削るところは削り、しっかりとボリュームを残します。

実際にライダーが乗車した状態での「堂々とした姿見の美しさ」を残すべく

「決して短くしない、小さくもしない」

これが私の出した答えでした。