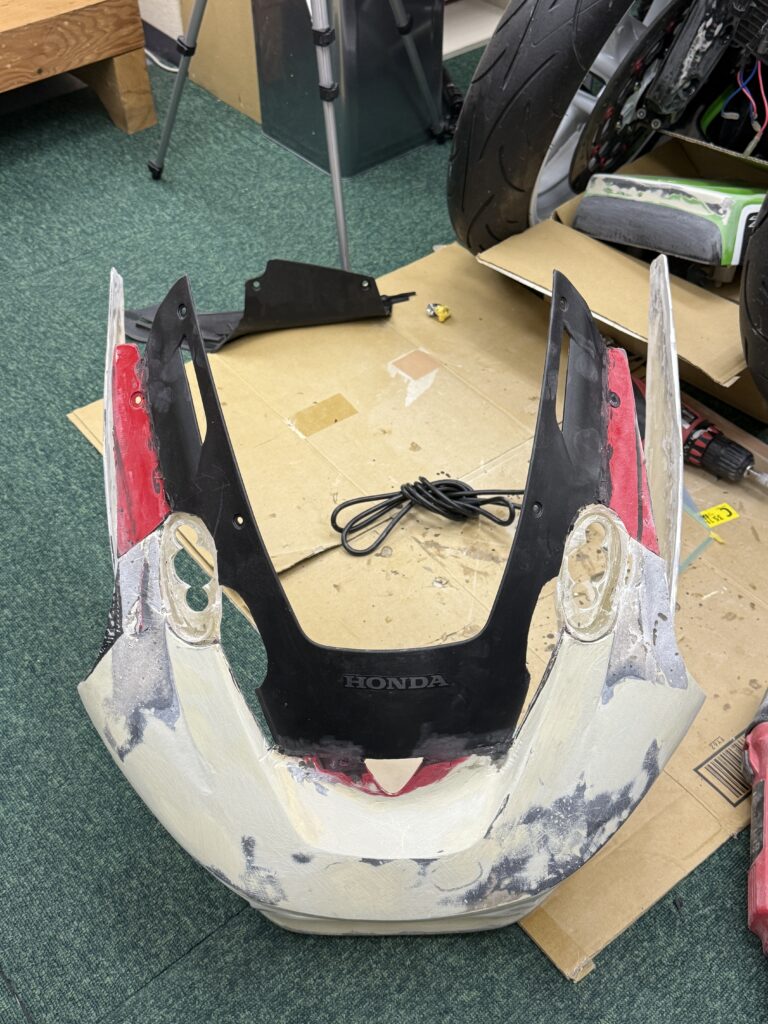

カリブレーション:アッパーカウル9

縫合手術を終えてダウンタイム。

プラスチック溶接ピン+溶着+プラリペアで強度を確保します。

ピンは余りをニッパーで除去した後、ベルトサンダーで残った突起を飛ばして綺麗にします。

スチールピンがサンダーで火花を飛ばしながら削れる様は、カッコよかったりします(笑)。

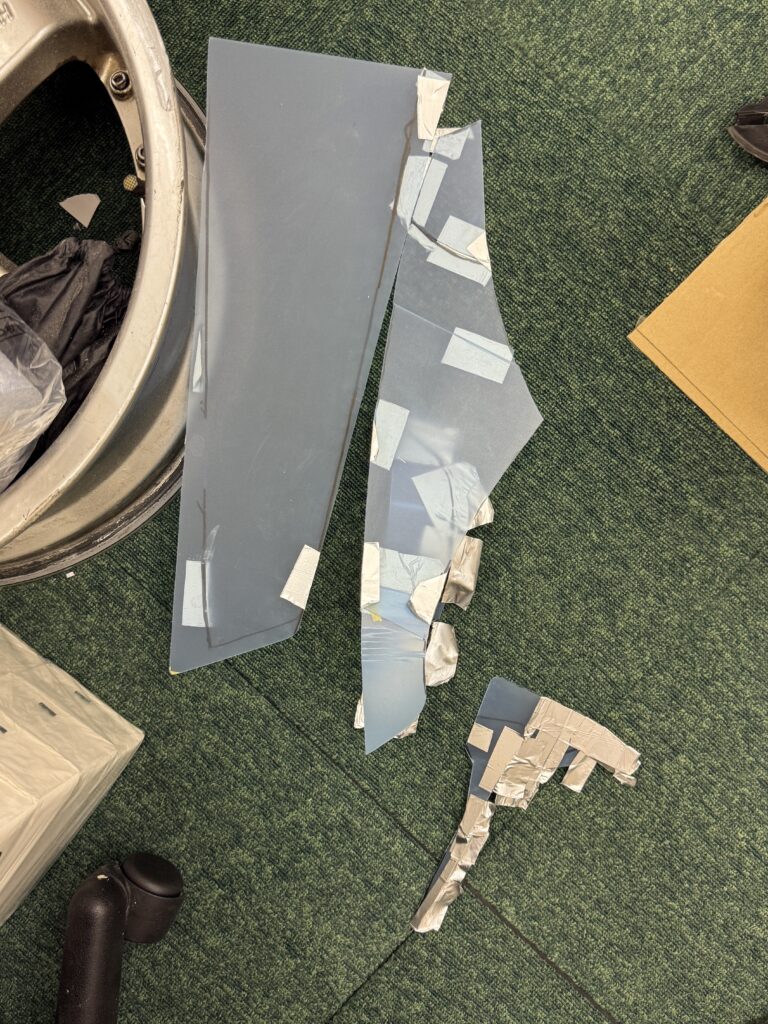

ある程度綺麗になったところで、今度は耳を延長する作業での準備です。

これでいいのかどうかは分からない(いや、多分ダメ)ので、仮としています。

アッパーサイドの形状を変更します。

ここでカウルを大きくする事に気を取られてしまうと負け。失敗です。

正解は、カウル以外の余った空間や、他のパーツとの距離・見え方に集中です。

そうすることでトータルバランスに優れた形状が、自然な形で見つかります。

ここでターゲットにしているのは、ガソリンタンクカバーに付属している、黒いABS製のニーパッドと、そこから見えているシルバーのフレームです。

それらがどう隠れて、どう見えるのか?を考えながら、形状を決定しています。

何度か試行錯誤しましたが、今回の結論はアッパーサイド上辺は角度を付けず、水平を保つことで長く大きく見せること。

そして、カーブを描く下辺は、ゆるやかに内側にロールさせながらも、真横から見た時には、一直線に見える様にラインを引くことに決めました。

また、カウルブレースの骨格が丸見えになってしまっていた、大きなナックルのエグリをハンドルに干渉しないギリギリまで小さくして、隠すことにしました。

これは、完成予想CGを作成していた際にも気を使っていたTipsです。

これによって、重厚感が増すのと同時に、カウルサイズも少し大きくなります。

元来のアッパーカウルは、馬面で縦に長かった為、整形手術で小さくしていますが、この際に横幅も小さくしており、二回りの”小顔整形”となっていましたが、横幅に関しては少し元に戻す方向です。

カリブレーション:アッパーカウル10

結局のところ、大掛かりな作り直しになってしまいましたが、良化の方向性はしっかり出ているので、自信をもって前進します。

CBとCBRの遺伝子を持つ新種の誕生は、もうすぐそこです。

実はここまで、何度か多いに迷った分岐点があります。

最近のバイクのデザインよろしく、もっと大胆にソリッド化したくなってしまいました。

ラインを引いては元に戻すを繰り返しながら、ネオクラシックの領域に何とか留まっています。

クラシックでもなく、かといってモダンでもない。

ネオクラシックと言うデザインには「独特なスイートスポット」があり、それは、時に小さく時に大きかったりと様々ですが、こちらが少しでも気を抜くと外してしまいます。

まあ、難しいからこそ面白くもあり、やめられずにここまで続けて来ましたが、苦労が絶えません。

アッパーカウルのスクリーンエンドの処理も大きく変更します。

CBR600RR純正の小ぶりで小高いスクリーンは、想像以上にハイトを稼いでくれました。

全体的にアッパーの傾斜がきつくなっているのが本作品の特徴ですが、これが過ぎると前後のバランが取りずらくなります。

それが証拠に、スクリーンなしの状態の酷い事と言ったらもう・・・・(笑)。

それらを打ち破りつつ、違和感なく整えてくれるのがこの高さのあるスクリーンという訳です。

後々、もう少し高さのあるスクリーンに交換しても、雰囲気が変わって楽しめるかもしれません。

このスクリーンの高さを強調する為に、スクリーンエンドの形状は、スクリーンから連続的につながりのあるデザインへと変更します。

スクリーンエンドのカーブラインを引き継ぎながら、サイドにストンと垂直・直角に落ちる形です。

これまでは、折り耳でアッパーの高さを補っていたのですが、もうその必要はありません。

耳自体を小ぶり(これまでの半分)にした上で、横に薄くしながら直線的な物へと変更します。

カリブレーション:アッパーカウル11

様々な変更が加えられ、そのたびに意味を付与されてきたアッパーカウルです。

刻んだシワの一つ一つに物語があります。

のっぺりとしたプレーンなカウルは、徐々に迫力を増してきました。

折り返しを付ける前に、全体の大きさを確認です。

元々のCB1100Rのカウルもかなり大きかったですが、これはまた別な感じで大きいと感じます。

ネオカフェと言っても、本来はカフェレーサーです。

カフェレーサーの本懐とは本来”頭でっかちなアンバランス”さでもあるので、これはこれである意味正解なのかもしれません。

これまでの作品群やNinjaシリーズ同様、私はコークボトルラインを仕込んできましたが、今回の隠れコークボトルラインは、立体的ではありますが上から見ると発見することができます。

スクリーンエンドの濃い青のラインは外側に広がるシングルコンケーブ。

それと相反するクアッドループコンベックスがさざ波のように広がっています。

この”相反するゆらぎ”こそが、私が作る作品の魅力だと私は考えています。

大規模なカリブレーションを経て生まれ変わったアッパーカウルはもはや別物。

他の部位のパーツとのクオリティのバランスは、これで一先ず落ち着きそうです。

シートもアンダーもアッパーも、当初のモックアップに対して、総合的にリッチになったのが良く分かります。

そうそう、忘れちゃいけないのが、純正ミラーとの取り合いでしたね。

ちゃんとギリギリ接触しない高さまでスクリーン角度を立て、その状態で固定し整形してあります。

ミラーの開閉に関しても、どこにも干渉しない高さと形状でおもてなしです。

品質管理の行き届いた、ホンダオートバイならでわのクオリティは担保です。

ツギハギだらけの、適当なやっつけ仕事は絶対しません。

これまでは不確定要素が多すぎた為、パーツを車両に取り付けた状態で計測・作業しており、おかげですっかり車体が汚れてしまいましたが、ここからは模った型紙を元に、アッパー単体で作業を進めます。

晴れた日を狙って一度ガレージから出し、思い切りエアブローしてやりたい。。。

ようやく、うっすらとですが出口が見えてきました。

はー・・・・でもまだまだ続きますよ。