カリブレーション

当初はモサモサのホンダの羽に、Adobe/ブラックオーク/レギュラーフォント。

HONDAWingがレトロ調なのをいいことに、ロゴもレトロに全振りしてました。

オリジナルのRDっぽさが少なすぎるのを心配し、ここだけはレトロにしようと思っていました。

でも忘れてました・・・・そうです、その肝心のHONDAWingを私はモダンな新型に変更したのでした。

HONDAWingそのものを近年式に改めたのは大正解で、とても良い方向に変更できたと思っていますが、レトロなフォントとのギャップが更に開き、個人的に許容できる範囲を超えた気がします。

・・・・と言う事で、もはやStudioQの名物とも化しつつあります「やり直し」の始まりです。

車両全体が塗りあがってきているのですが、全体的にかなりスポーティで洗礼された印象。

今回は、トンビが鷹を通り越して鷲を産んでしまいました。

ガレージの車両を眺めるたび「コレ本当に俺が作ったのか?」と不思議な気持ちになります。

目の前に見たこともないカッコイイバイクがドーンとあるのに、そこに存在することを脳みそが認識できない・承認出来ない・・・そんな合成写真でも観ているような感覚です。

私の予想をはるかに超えて、説得力ある車両に仕上がっており、お遊びのようなものをあまり許さないものになって来つつあります。

自分で作った作品に何故かビビリつつも、それにふさわしいものをゼロから作り直します。

Get Back

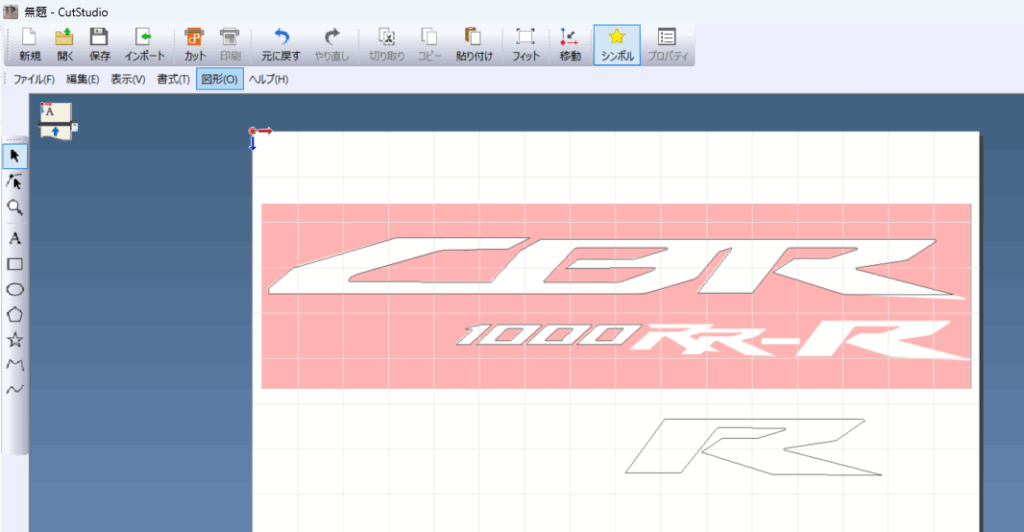

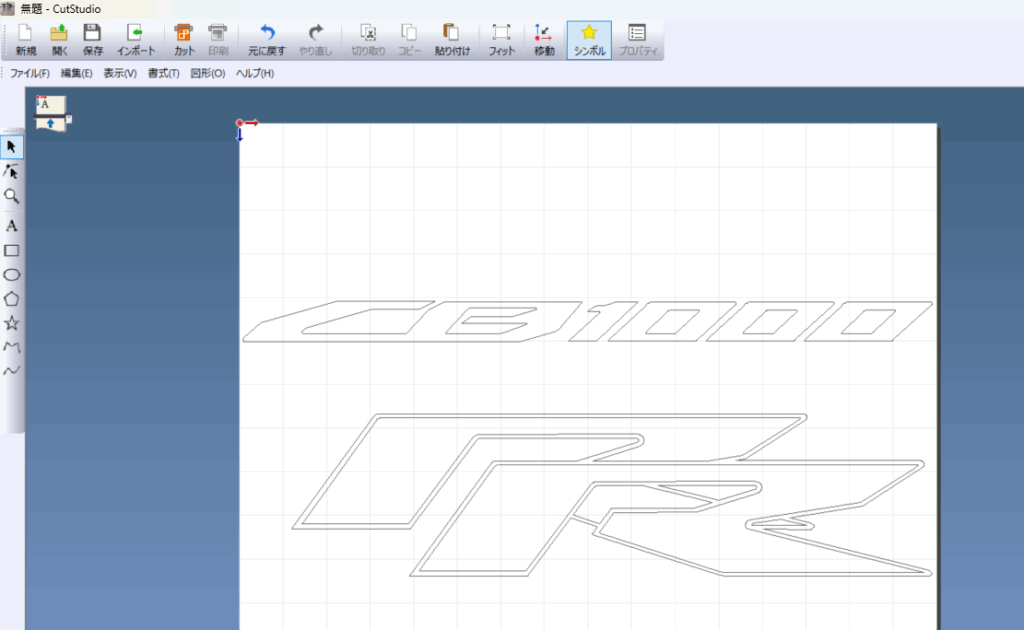

常日頃、ネットで拾って来ては集めている画像ストックの中から見つけた画像がコチラ。

CBRのオーナーならば、一目で「ああ、パチもんステッカーね」と分かる筈です。

細かなところがすべて違っているのに、なんとなくそれっぽく見えてしまうインチキ臭いロゴ。

水平も垂直も取れてないし、何ならフォントの幅だって厳密に計測するとバラバラなので、大いに矛盾していますが、平然とそれが売られています。

恐らくコピーを繰り返しているうちに歪んだか、そもそもデザインせずに、車両に貼り付けられている状態(わずかに歪んでいる状態)を実際に写真に撮って取り込んだのだと予想されます。

いずれにせよ手抜きするとロクなことが無い訳ですが、ゼロから描くのもシンドイので、まずはこれを下書きにして描いてみます。

ソフフトウェアでアウトラインを自動抽出してみますが、ほぼ役に立ちませんでした。

案の定ガタガタで要らないポイントが大量に発生してしまうので、ポイントを一つづつ摘まんで消すよりも、自分で必要な点を手で打ち込んだ方が早いと判断し、早々に切り替えました。

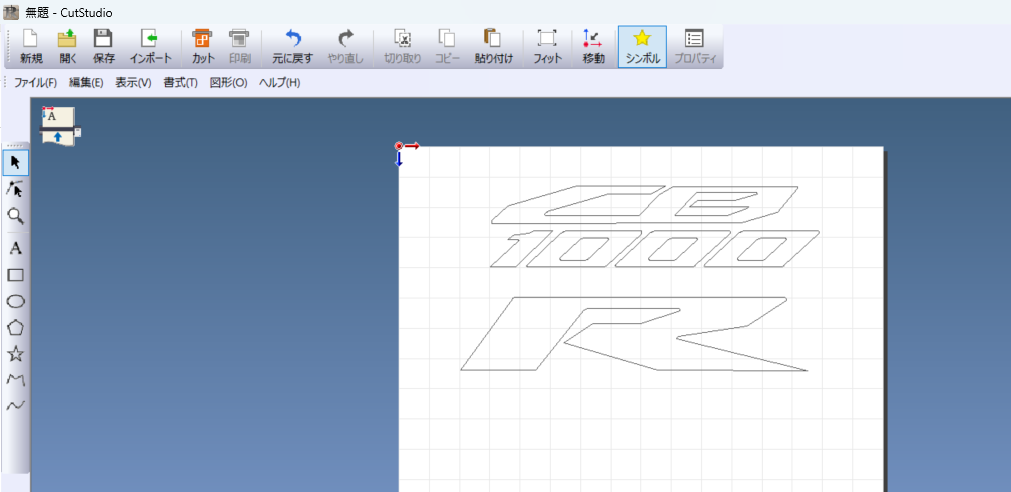

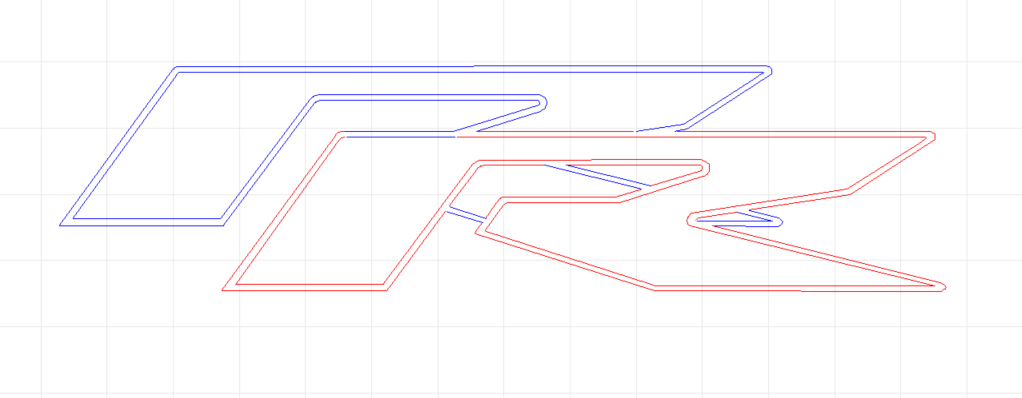

R文字だけをトレースして切り離してみましたが、素人が見てもすぐに分かるくらいどこもかしこも歪んでいて、使い物になりそうにありません。

駄目だこりゃ・・・。

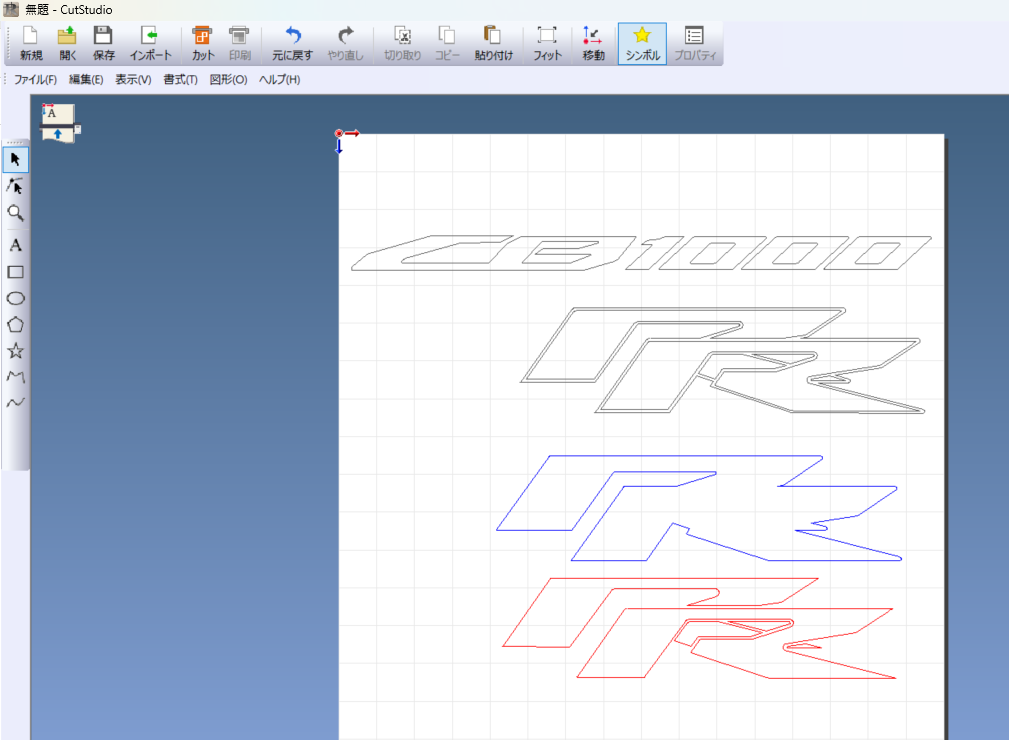

CBRの文字からRをカットしてCBのみを残し、足りない部分は新たに作って整えてみました。

最近の小排気量車のCBシリーズもすべてこれに統一されていて、現代CBとしての統一感があります。

1000の文字はなんと!全部が違う形でした(笑)。

「1」は自分好みのアールを付けたものをオリジナルで作成し、「0」は全部違う形だったので、一つだけまともなものを作って3つ複写しています。

Rは幅の統一と角度の修正を行いましたが、抜き文字に変更する為の切り代確保の為に、デザインそのものに手を入れてしまったので、結局は全く別なものになりました。

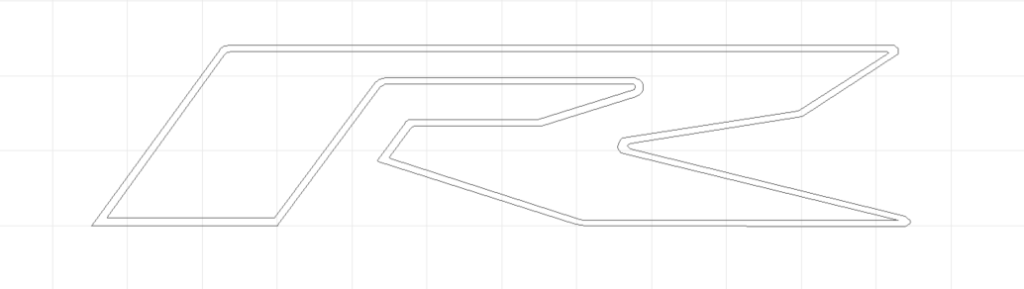

Rの文字はこのようにシャキっと修正し、抜き文字としながら、すべての角度・傾斜・幅・長さ等を直し、矛盾の無いものにしてます。

角丸をしっかり取りながら、機械でカットできるギリギリの幅を狙いました。

Rの内側部分も角度を整え、跳ね部分が少し大げさで曲がってもいたので、短くしてます。

その苦心のRを重ねてみます。

※R単体の修正は、この重ねて使う事を前提に修正していた。

今回は、車両の高い完成度から見て「R」を3つにしても良いくらいなのですが、飛躍し過ぎも何なのでちょっと我慢です(笑)。

少しでも油断すると、どうしても足し算したくなるのは私の悪い癖ですね。

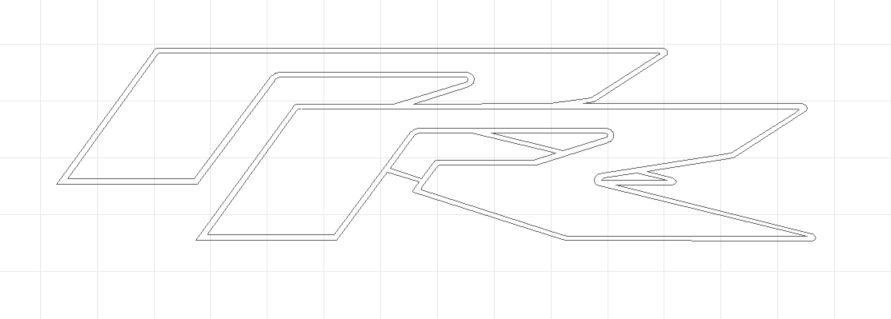

Rを重ねて切る為には、カットパスを作っておかなくてはいけません。

それぞれのオブジェクトを点に変換し、それが重なる部分でそれぞれ切断し、近い点同士にスナップしながら一つの画像のパスへと整えて行きます。

ロゴを綺麗に作るには、かなり時間と今期が必要な作業ですが、一度作ってしまえば劣化無しで変形可能なので、ここは頑張りどころです。

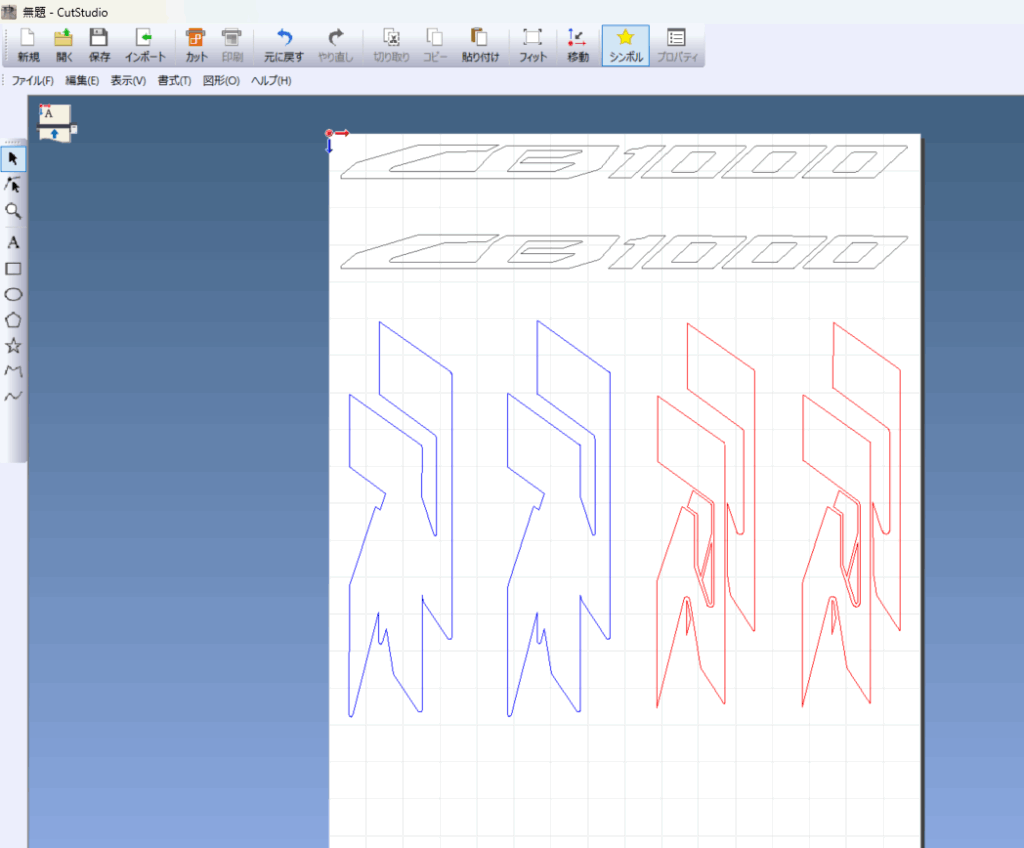

切り出す為のALLパスが、何とか完成しました。

今回は抜き文字なので、実はこれで終わりではありません。

これをそのまま切っても塗装出来ません。

抜き文字の塗装は、まずは大きい外側のパスだけを作って切り抜いて塗り、その後に小さな内側になるパスを切り取って塗る事で、抜き文字が完成します。

今回は青いパスが外側の大きなパスで、白を塗るマスキングになります。

それが乾いたら、今度は赤いパスで赤を塗ります。

赤は完全に乾燥する手前で、グラデーション塗装を行い、下から上へと明るくなる予定です。

R文字を完成させるには、何度か色を塗り乾燥させなくてはいけません。

CB1000の文字も少し縦に大きく調整です。

マスキングシートの節約の為にも、完成したパスは上手く詰めて並べて行きます。

使っているプロッターが家庭用の為に小さく、有効範囲が22cm幅しかないので仕方ありません。

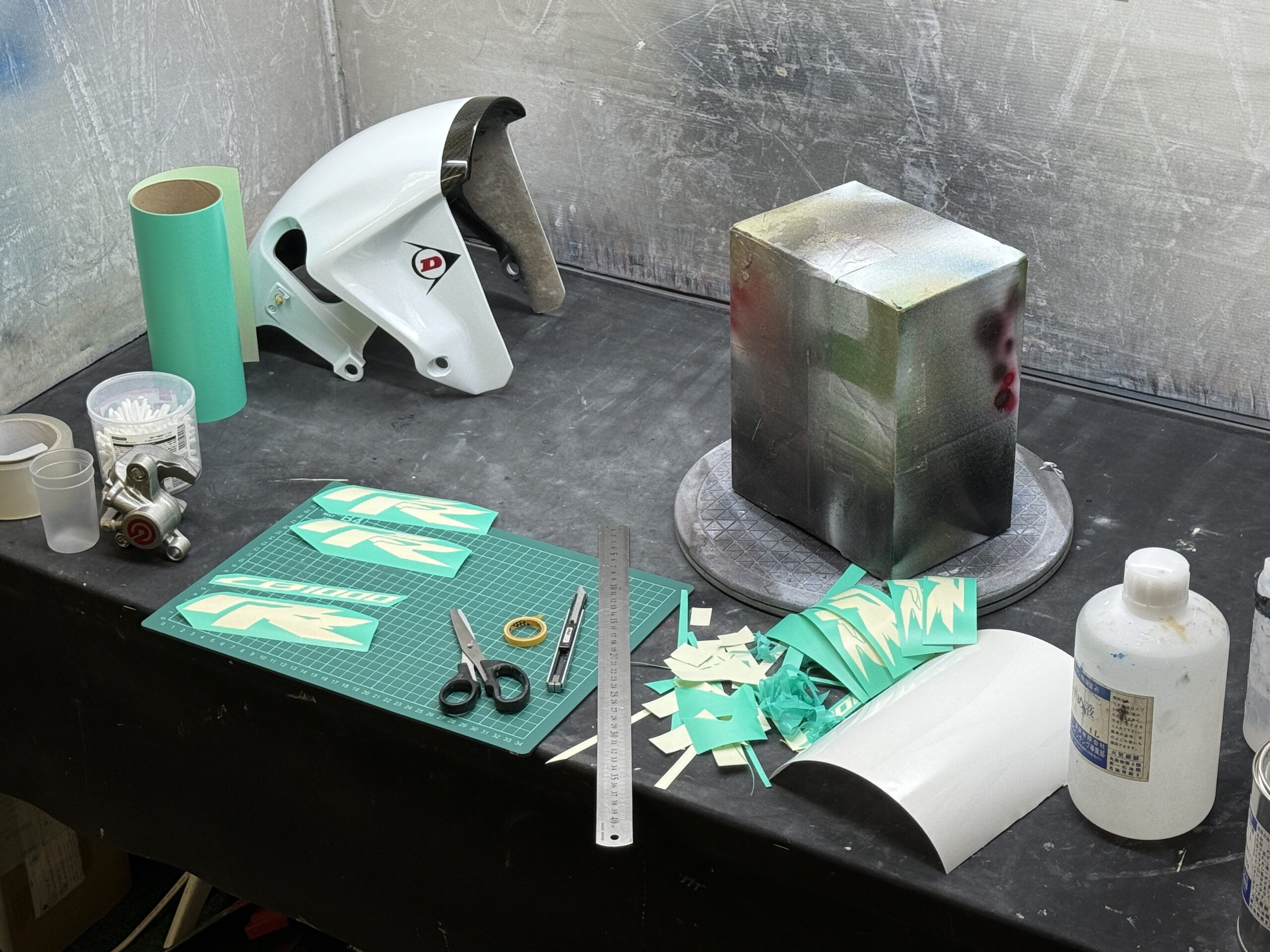

マスキングシートのカットが終わったら、カットしてリタックシートに転写します。

大きさが気に入らなかったので、またしてもやり直して、RRの文字を少し大型化しました。

残骸だけが増えて行きますが、車両の完成度には変えられません。

実はロゴのレイアウトもかなり悩み、位置の決定までにはかなり時間がかかりました。

そして何なら、ロゴの形ももう2回やり直しました。

通常ロゴは、カウルの分割に合わせて配置するのがセオリーですが、このバイクはそもそも普通ではありません。

車両全体を「水平基調に見せる」為に、シートカウルの形状や角度を少しずつ無視して”錯覚”を誘導するペイントが施されている為、そう言ったセオリーが全く使えません。

カウルの形状や分割線に合わせてロゴやマークを配置しようものなら、折角作りだした錯覚を、逆補正してしまう効果があるからです。

よって結論は、カウルの分割ラインを無視してロゴをレイアウトします。

そうなると当然、セパレートされたロゴ同士の繋がりを考えながら、細かい追加マスキングが必要になりますが、それも必要な作業と割り切ります。

妥協は禁止です。

完成まであと少しです。