アンダーカウル:カリブレーション4

アンダーカウルに折り返しを付けて強度を上げてゆきます。

単に付与するだけでなく、各部の強度の最適化を考えつつ最小限に抑えます。

一部エンジンや配管を避ける必要もあり、一律な幅に付けることも出来ません。

又、先の記事に書いたように、意匠の変更も絡んでいます。

何度かドライフィットさせながら最終的に形や長さを決めて、いざ築層です。

カウルからの距離が短く、鋭角なリブをFRPで築そうするには、かなりの経験が必要です。

何度かに分けて築層しながら、難しい部分や欠損部分を補います。

ベタベタと粘着する上に時間が来るとふいに硬化してしまうと言う、樹脂本来の取り扱いの難しさや、作業手順の手間暇の多さから「FRP築層は入念に準備してから一気に」と思ってしまいがちですが、繊細な工作物を作る際には、その考えはちょっと当て嵌りません。

わざと薄くチョップを貼ってから硬化させ、それを下地にマットをグリップさせ、形を徐々に変えなが築層してゆく方法もあります。

逆に煩雑に作っておき、それを削って複雑な物にすることも可能です。

発想を転換させればどうにでもなるので、馬鹿正直にモデリングして苦労して築層し、挙句の果てに失敗する必要なんてないのです。

アンダーカウルのチン部分は、気に入らなかったので一回ぶった切り、もう一度作りました。

妥協も挫折も禁止です。

画竜点睛

さて、アッパーの固定が出来たことを良い事に、肝心の部分の作り込みを先延ばしにしていました。

それほど難しいからに他なりませんが、やることも少なくなってきてしまったので、そろそろ重い腰を上げます。

SC59はカウルブレースがメーターユニットを保持しながら、ミラーもカウルも固定する仕様です。

斜めにスラントしているのは当たり前ですが、ミラー取り付けダボが階段状になっている上に、完成した新しいカウルは、この面に全く合わないと言う二重苦です。

さてさて、普通は諦めてしまうであろうこれをどう処理するか?腕の見せ所でしょうか。

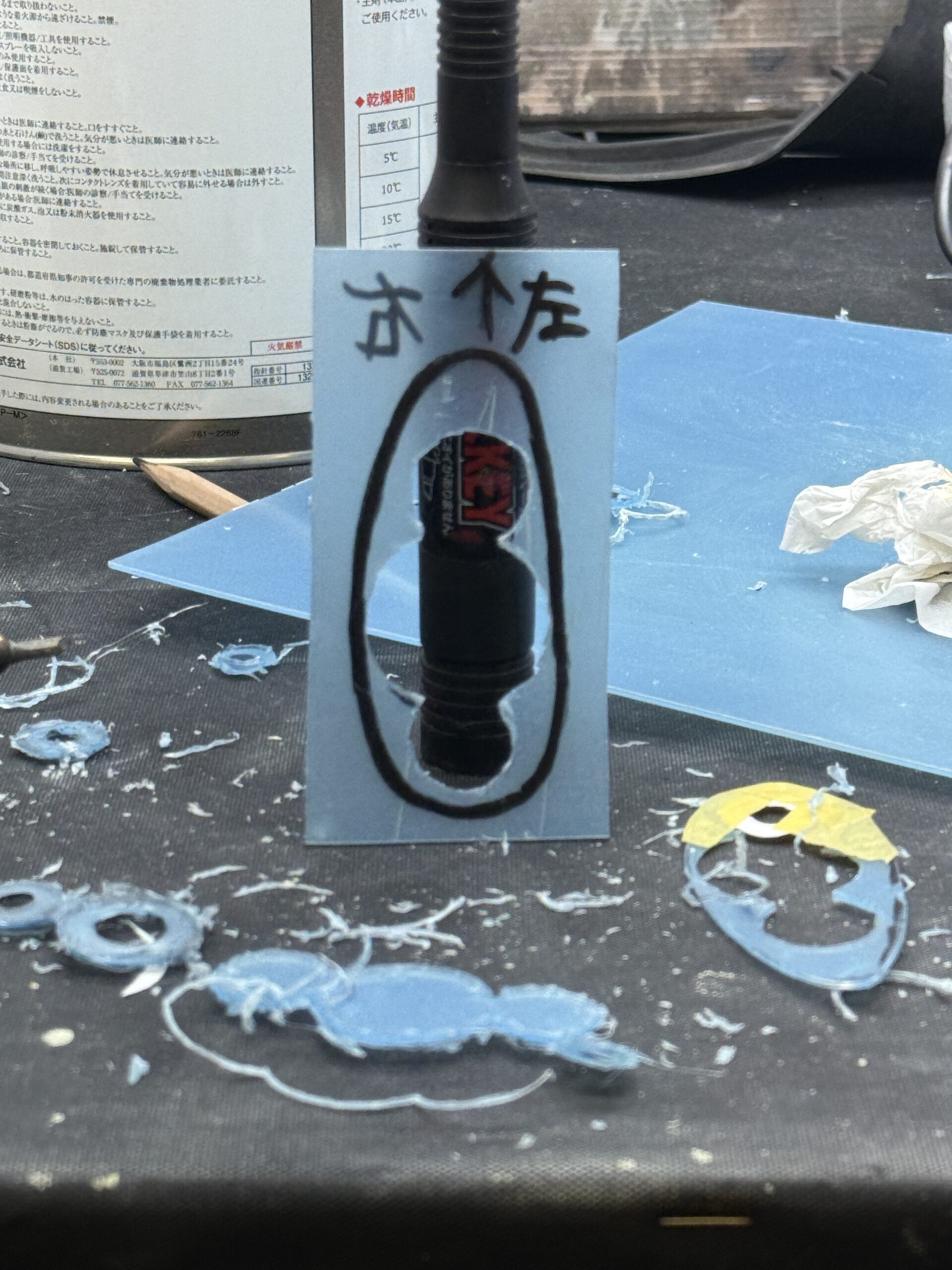

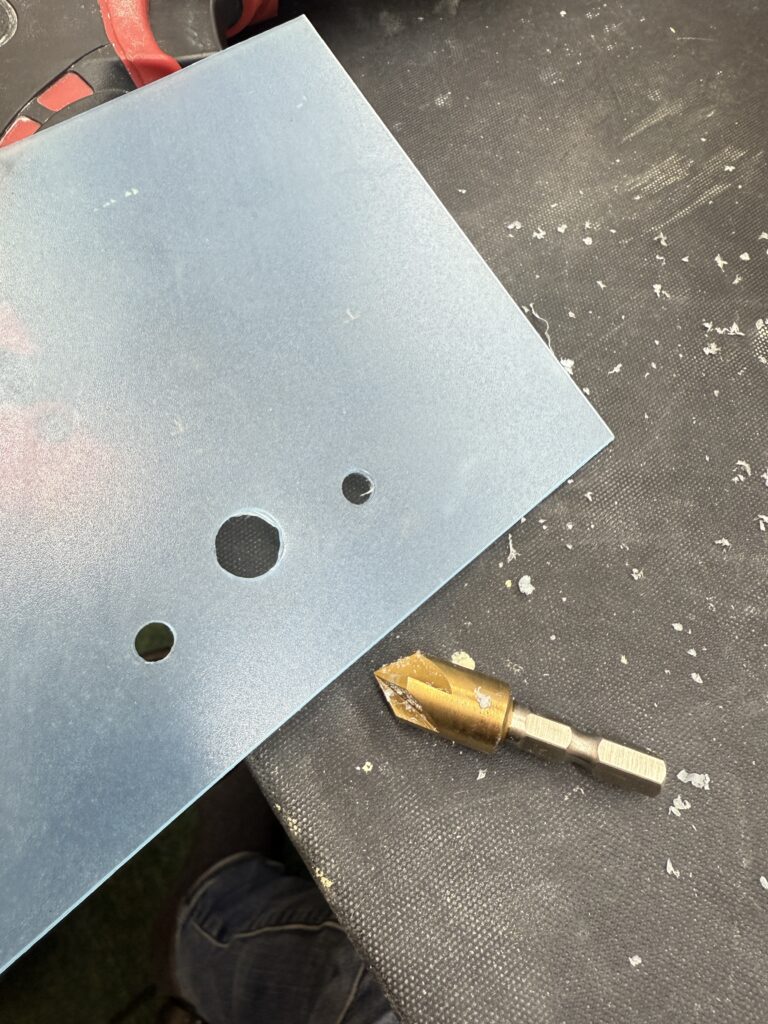

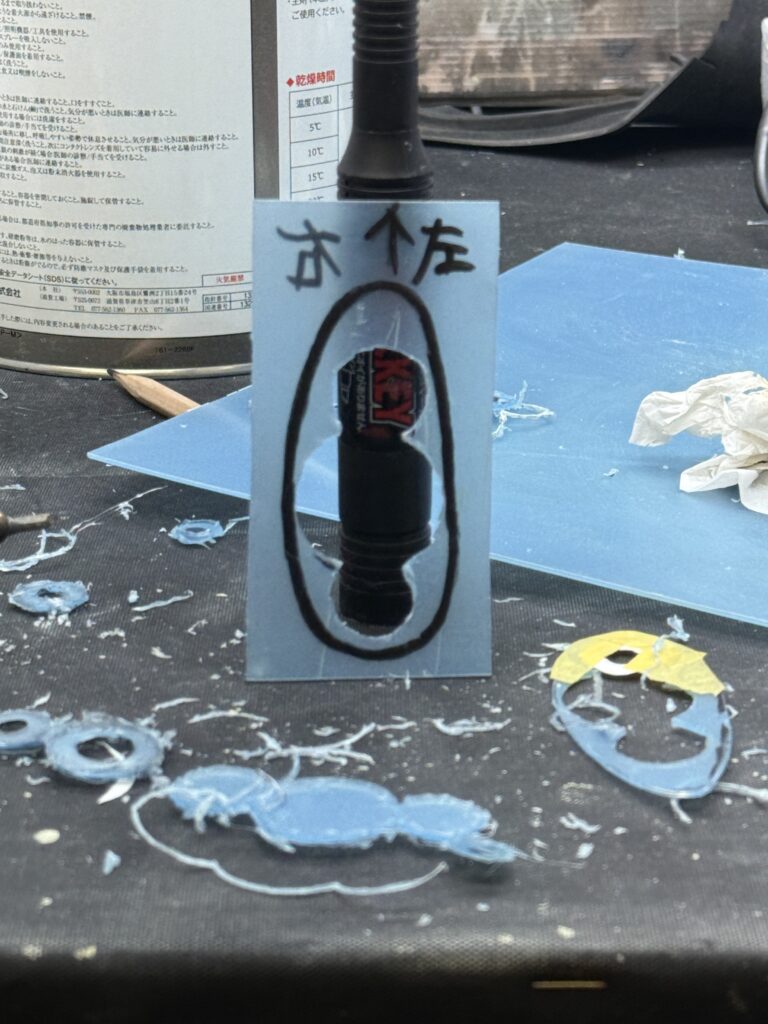

まずは現物合わせよろしくサイズを測り、PP板に穴を開けてゆきます。

こんな感じかな?と、ベースプレートをなぞります。

これ以上大きなドリルも無ければ、こんなに中途半端に小さなホールソーも無いし、かといってリーマーでも小さすぎるので、仕方なくホットナイフでフリーハンドで溶かすことにしました。

結局4つも作ってようやく満足いくものが出来ました。

左右対称なのでひっくり返せば行けそうです。

出来上がったものをミラーの付け根に取り付けてみました。

ふむふむピッタリです(当たり前ですが)。

一つ分かったのは階段状のダボは関係なく、ミラーの台座の面に沿っていると言う事。

複雑そうに見えたダボを避け、カウルは間に引っかかっているだけのようです。

流石にこいつは一本取られました。

こんなところにもホンダのヘンタイ遺伝子が垣間見えます。

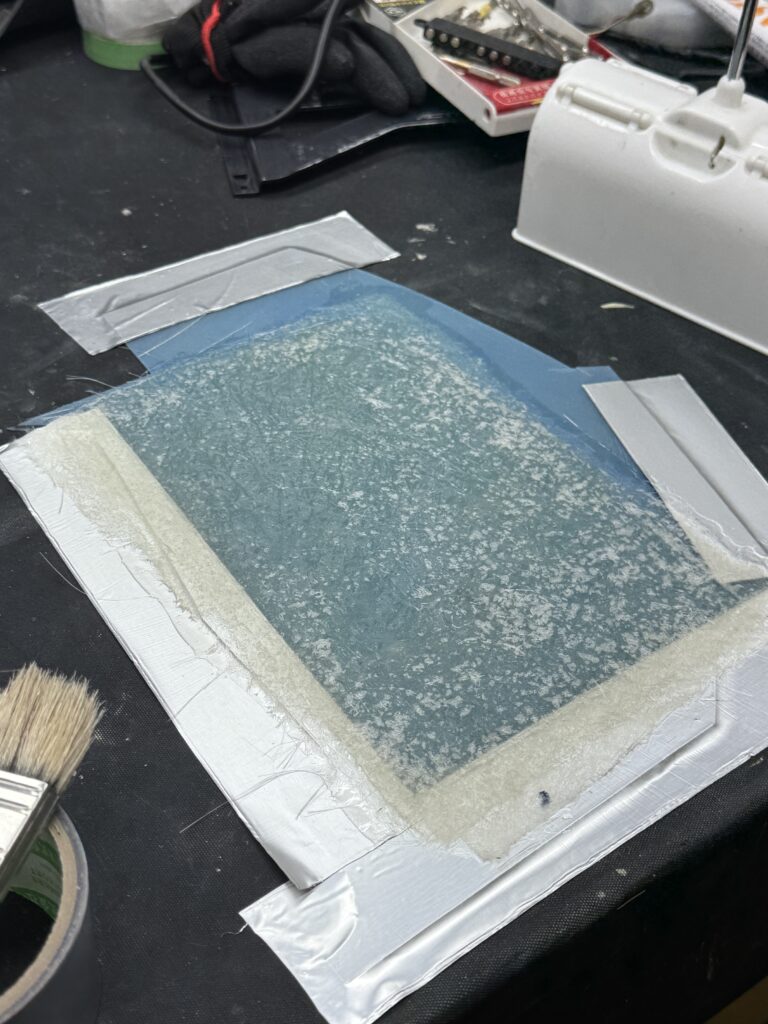

構造が分かったので、さっそくその辺に転がってたPP板にFRPを貼って単板を作ります。

これを切り出し、先程のPP板で作ったものと同じものをFRPで作り直します。

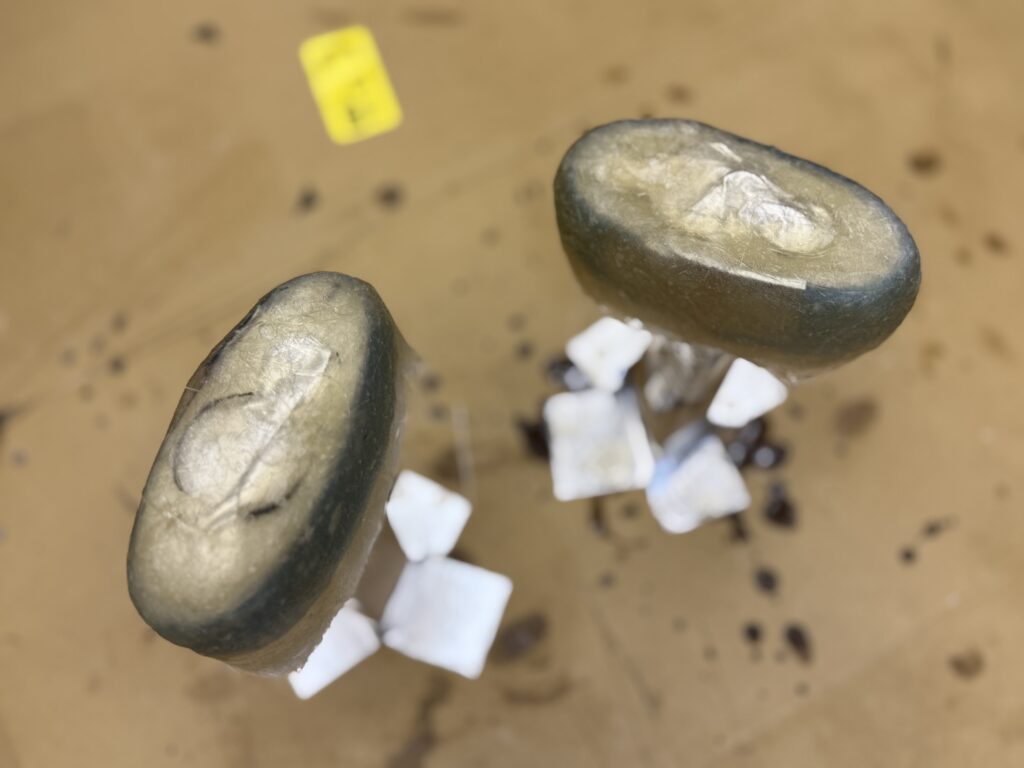

FRPで作り直したミラーベースを寿司のシャリに見立て、軍艦巻きの海苔ようにPP板を曲げたものを巻き付け、アルミテープで双方を固定します。

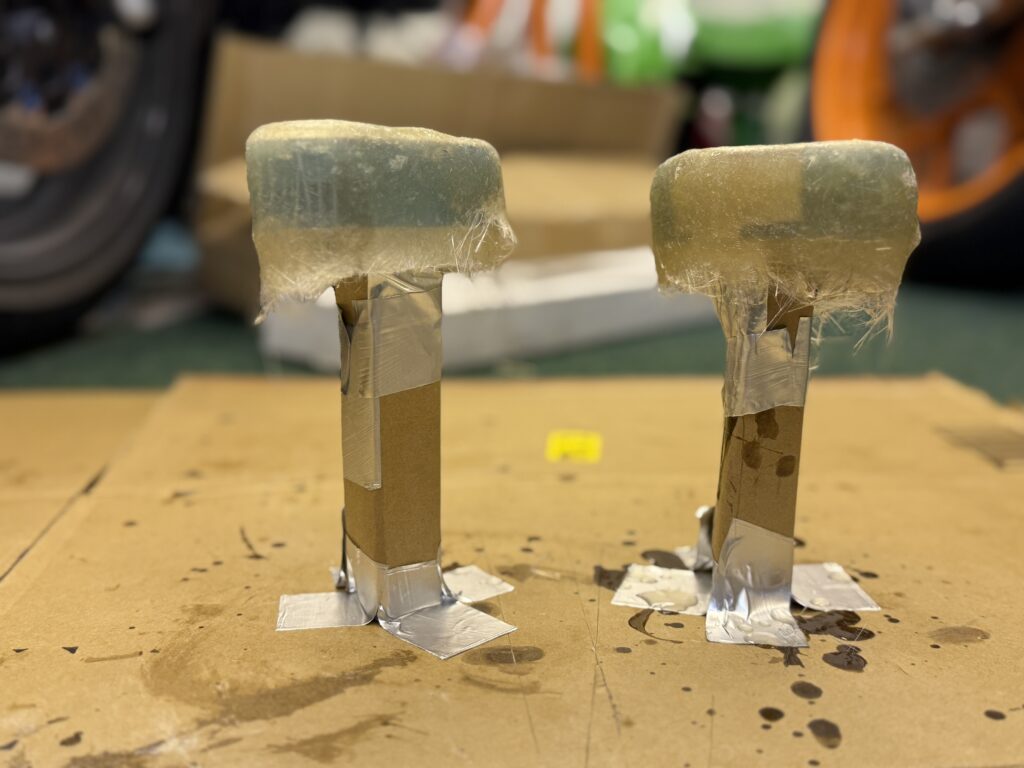

そうやって出来上がった「ワッパの蓋」のようなものに対し、内側から千切ったアルミテープを何枚か貼りつけながら隙間を完全に埋めた後、ひっくり返して段ボールで作った足を付け、立たせた状態で、チョップドマットを少しづつ含侵させながら築層です。

弁当箱の蓋のように壁を立てて深さを出す理由は、それだけ完成したカウルが、実際のカウルブレースから離れてしまっていることを意味しています。

これほどの深さはないにせよ、あとでカットできる様に、長めに足を作ったという訳です

これをFRPで作れること自体が”アタオカ”かもしれませんが、どうか創意工夫と呼んで頂きたい。

これが実際のSC59のミラー取り付け部。

カウルブレースとミラーの裏の両方に高さの違うダボがあります。

ちょうどフロントフォークのブレーキキャリパーとマウントのような関係です。

間にPP板を挟めてみましたが、これがカウルだとすると、噛み合ったダボを完全に避けており、噛み合ったダボの柱の間を動き回ります。

つまりカウルはボルト等で一切締め付けられておらず、ただダボに引っかかっているだけです。

これは非常に理に適っている考え方で、主にサイドカウルの取り付け(転倒などの際に最もダメージを受けやすい)などに見られる手法ですが、ホンダはなんとこれをアッパーカウルでもやっているということです。

カワサキやスズキでは、普通カウルはゴムを挟んでミラーなどと共締めされています。

使用時の振動や物性の変質によって、後々ヒビ割れが発生しますが、ホンダはこれが発生しない様に配慮されているという訳です。

上下向かい合わせになって噛み合うダボ同士を測ると、隙間は3mm程度ありそうです。

この部分は、ある程度FRPにも同じぐらいの厚みを持たせる必要があると分かってきました。

ん~・・・・やっぱりホンダのバイクは他のメーカー明らかに設計思想が違う。

何というか、オートバイと言うより、乗用車の様な丁寧で配慮のある作り込みを感じます。

続きます。