アンダーカウル:カリブレーション4

シートカウルの異常な作り込みは、確実に自分の首を締めました(笑)。

こうなったら他のパーツもそれに合わせ、それと同等かそれ以上のUPDATEをぶちかますしかありません。

言ってることはソフトでも、内容的には「全部やり直し」です。

アンダーカウルも当然対象となります。

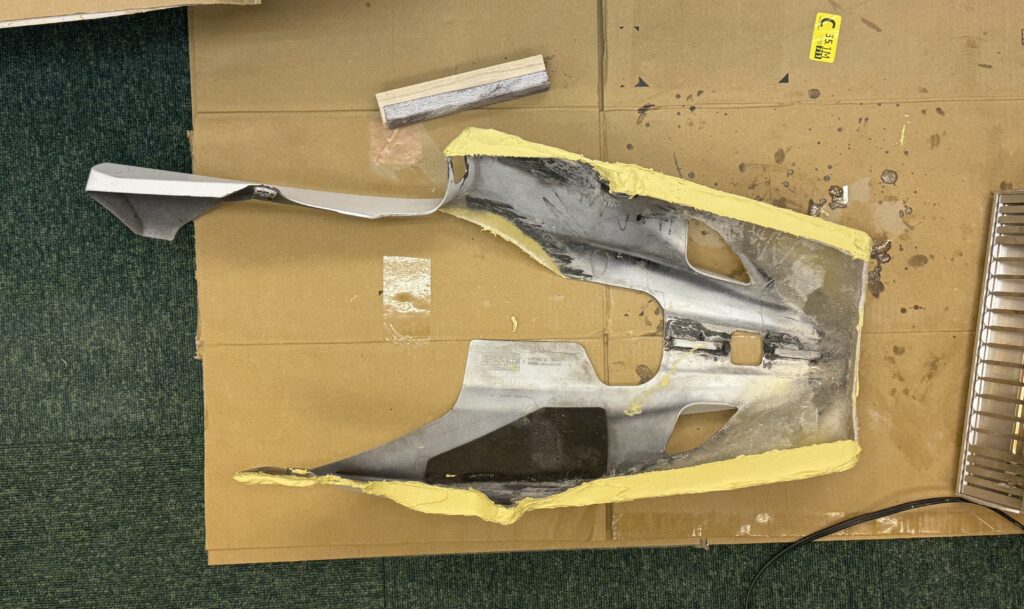

測定し、折返しのリブを全て立てたら築層後に一番苦手なパテ盛りです。

リブは精度高く出来ているのであまりパテは必要ないのですが、微妙な形状変更や強調したい部分においては、ぐっと盛ります。

造形部分を中心にぐるりと盛ります。

アンダーに限っては、ぼんやりしているエッジを逆に立たせる方向に振ります。

なぜならば・・・この車両の特徴でもある短くて太いノーマルマフラーを、引き立たせる為の鍵は、このアンダーカウルは握っているからです。

ここは妥協せず、とことんソリッドに作り込みます。

削り作業だけが憂鬱ですが、この板金パテなら幾分気が楽です。

これ気に入りました。ホントお勧め!

アンダーカウル:FIX

頭からつま先まで真っ白になりながらも、なんとか削りをフィニッシュです。

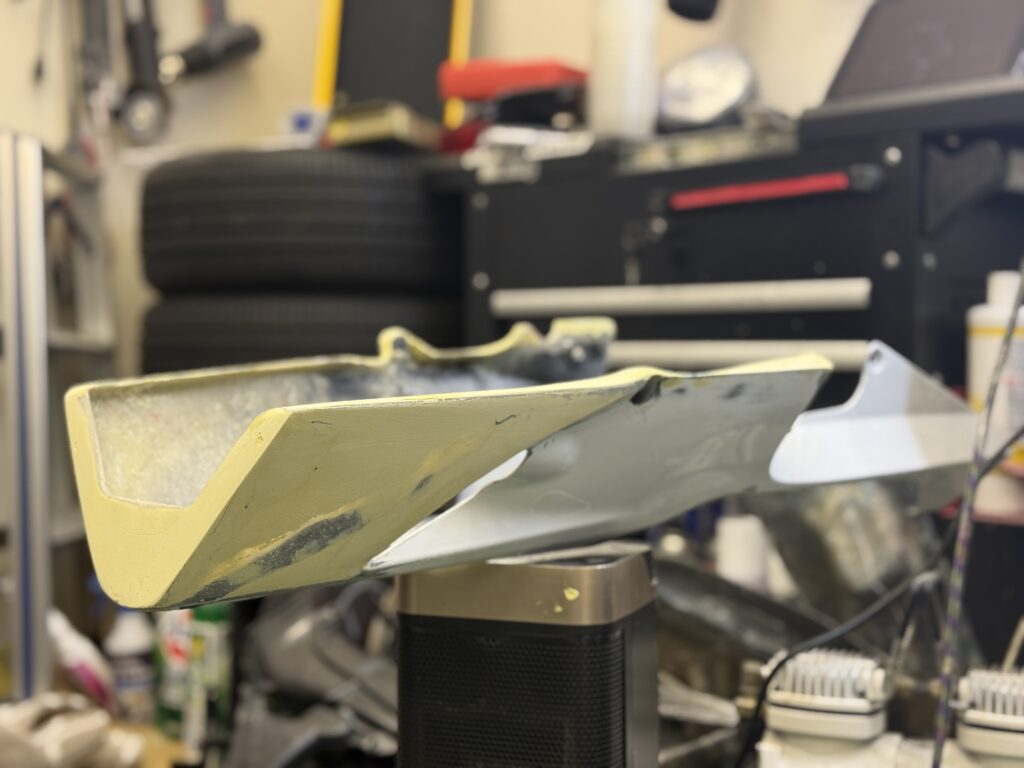

ノーマルをベースにしつつも、美しいアンシンメトリ形状に仕上がりました。

流麗な造形もさることながら強化リブは底の方にも入れてあり、ユラユラと動きがちなアンダーカウル全体の剛性感をUPし、シャキッとさせます。

ようやく思い通りのデザインが完成し、心の中で小さくガッツポーズ。

アンダーカウル後端はスパっと切り取られ、純正マフラーの遮熱版とドッキングすることで、このデザインは初めて完成します。

まるで合体するロボットの様です。

フロントはstudioQ伝統のオーソドックスなV字型チリトリ形状とし、純正アンダーと同じ角度・開口部としながらも、上方向にサイドパネルを延長しています。

前方から入って来る空気の流れは一切変えない構造とし、エンジンやマフラーからの排熱をキャンセルすることで、カウルの割れや溶けなどのトラブルを未然に防ぎます。

地上最低高も変わらない為、ライダーは気を遣う事なく乗車可能です。

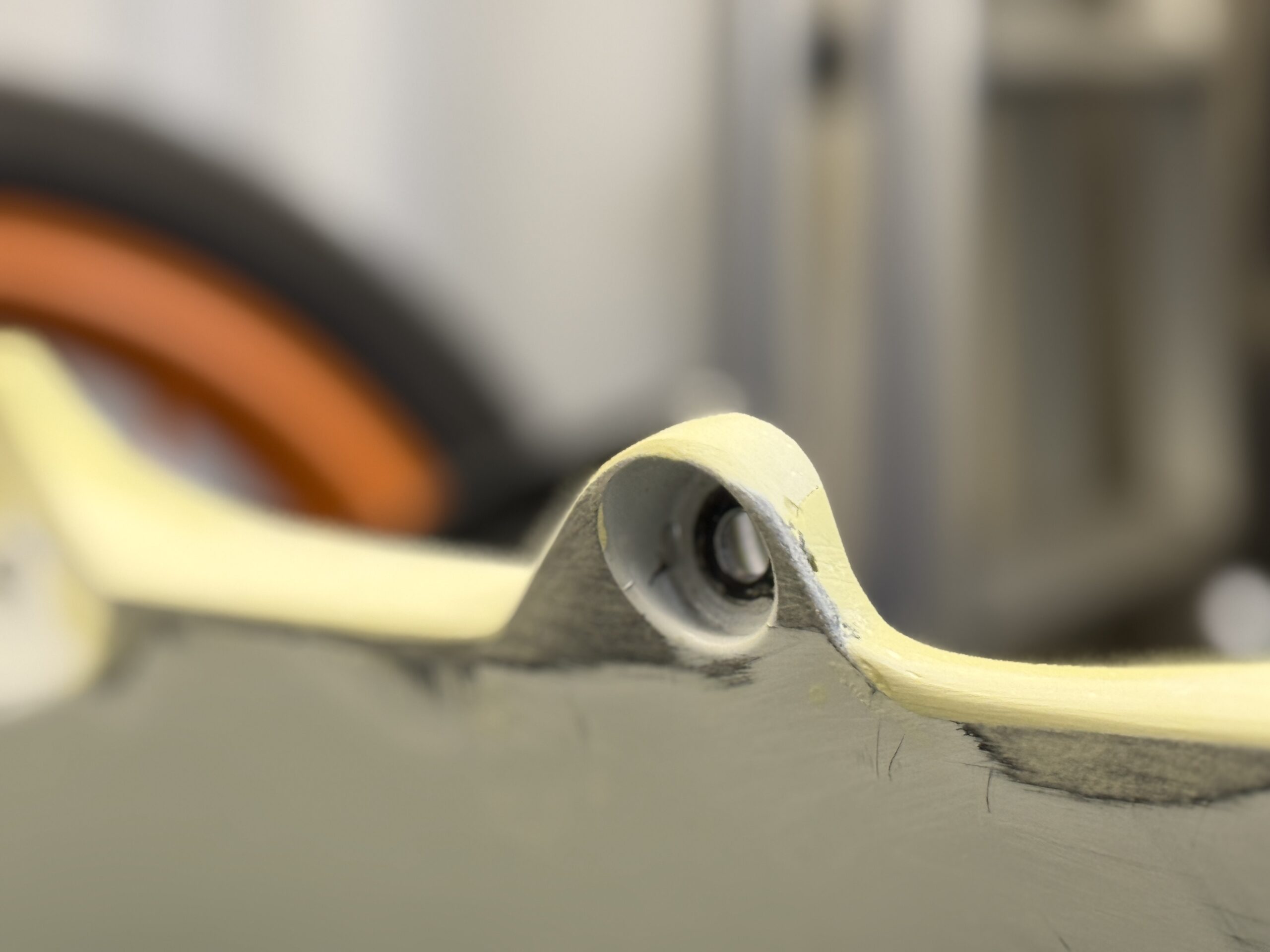

アンダーカウルのリブ部分は、エンジンをギリギリでパーツを交しながら美しく変化します。

丸でもなく、角でもなく、ミニマルに。

それがHONDAの当たり前だと理解しました。

純正の取り付け位置を踏襲してデザインしているので、アンダーカウルのフィッティングも純正同様4点止めです。

所々延長したり、元の形を更に強調したりして、純正の雰囲気を崩さずにモデファイしています。

Dry Fit2

さて、アンダーカウルの出来栄えを見てみましょう。

純正然とした佇まいが、なんとも面白いデザインです。

この純正マフラーの存在ありきでのアンダーカウルデザインですので、マフラーは基本的に変更しない前提で設計していますが、これはオーナーとも合意済みです。

とても短く小さいはずなのに、長く堂々と見えるアンダーカウルです。

実際は黒く塗装されるので、純正マフラーの遮熱版と連続して見え、大きく感じます。

CGとは違い、僅かに前傾させた変更理由は、抱え込まれている丸見えになったエンジン部分の切り取られ方が、上辺と下辺ですいへいにするためでした。

タンクやシートのラインと共に、緩やかな角度で後方へと上がってゆきます。

ステップ周辺のクリアランスもしっかり確保。

見えない所や普通気にしないようなところにまで、意味を持った作り込みを見せるホンダ車の”デザインの流儀”に倣い、それを踏襲しています。

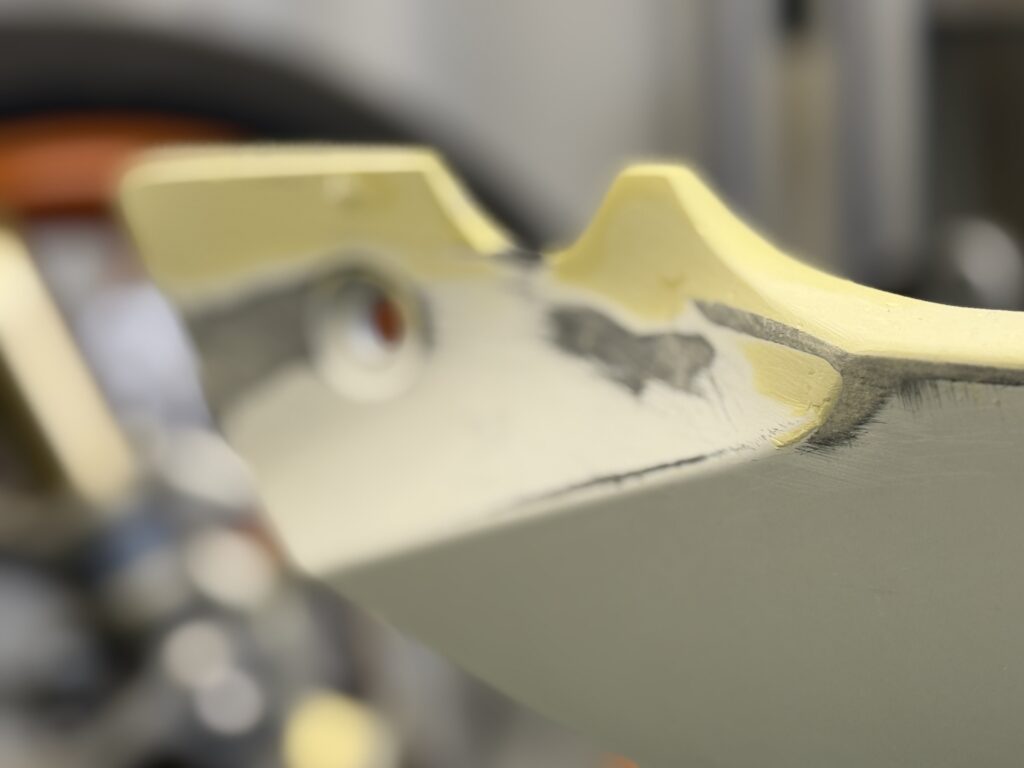

単純な延長にはせず、大きく抉りを入れながら立ち上げ、TOPは一直線に処理しながらも、ボルトホールは正確に避けてゆきます。

マフラーとつながって大きな一つのアンダーカウルにも見えますが、フレームとの繋がりも感じることが出来るように形状を見直し、視覚的にも大変面白い物になりました。

純正の取り付け位置を踏襲しているので、当然FIT感は抜群です。

まるで最初からそうであったような雰囲気で、車両の完成度がぐっと引き上げられます。

少し純正よりもクリアランスを詰めたチン部分。

カウルデザインは空間のデザインです。

滅多に見ること&見せることの無い車両左側の処理。

マフラーやラジエーターホースを避けながら、カウルをシャキッとさせる為の補強付きです。

ドレンホースガイドの穴にも手を付けていないので、カスタムによって何も失ってません。

さあ最後は、一番最初に完成したはずのアッパーカウルに戻ります。

ここからは少々気合で突き進みます。