Reproduction

無事に子供たちが生まれました。

プロじゃないので型も磨かないし、アルミテープで脱型。

出来上がったリプロは、当然ガタガタです。

巣穴やしわだらけですが、その分制作スピードは10倍ぐらい早く出来ます。

大量生産しないので、私はこのデザイン思考に落ち着きました。

大きな犠牲を払ってでも手に入れたスピードのメリットは、計り知れません。

どんどん作れるだけでなく、修正スピードも速くなるので、躊躇なく試せます。

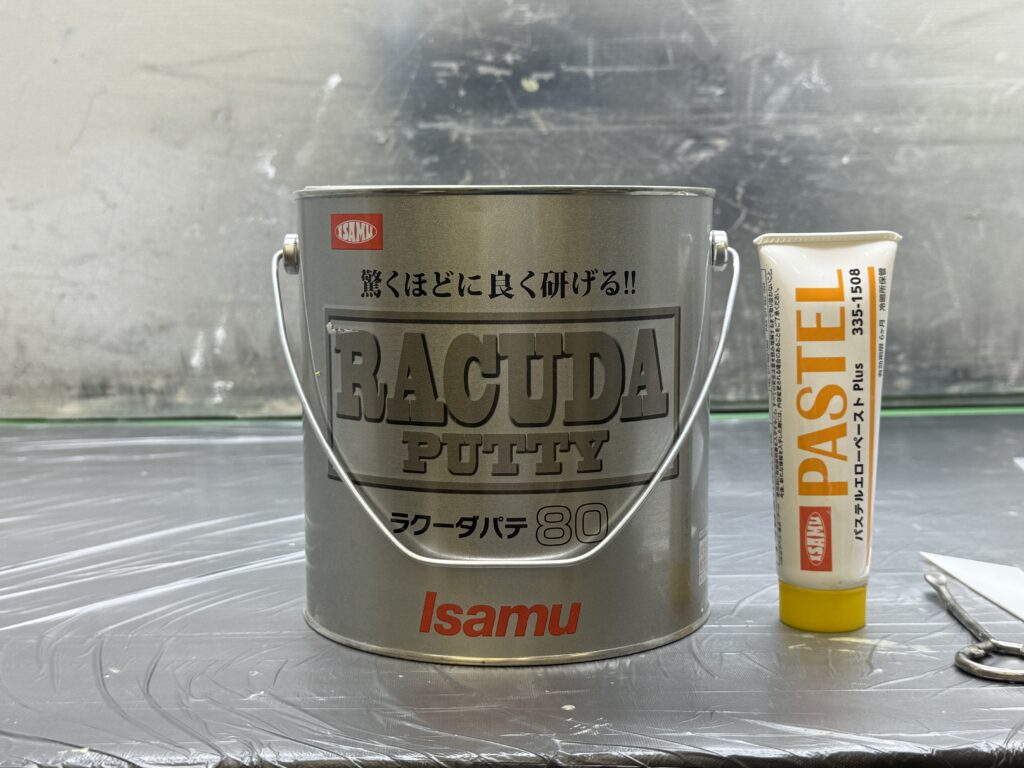

そしてそのスピードを落とさないで済む、このパテの存在も大きいです。

硬化が早く、切削も簡単。その上で単価が安いのでコスパ最強です。

サフを吹いたら巣穴埋めです。

巣穴は様々な原因で出来るのですが、埋めるのは意外と難しい。

単純に穴の中にパテを突っ込んでも、中々入って行ってくれません。

パテで蓋をしてしまい、中に空気を多くため込むと、強制乾燥の際に中の空気が膨張して、また穴が開いてしまう事も。

本来はヘラでしごいてパテ埋めするのですが、巣穴となると別。

しごいてしまうと、穴の中のパテが進行方向に寄ってしまい、結果的に凹んでしまいます。

巣穴の場合はヘラの先でパテを穴に突っ込み、再び巣穴の上に盛り付ける様にパテを乗せます。

そうやって無駄にも思える様なパテ盛りを繰り返し、硬化したら一気にそぎ落とします。

そうしないと、2回、3回とパテを盛る事になってしまい、いつまでたっても終わりません。

尚、右下の本当に細かい巣穴だと、ヘラでしごいても普通に埋まります。

そんな使い分けをしながら、カウルをひっくり返したり回したりしながら、アッチコッチにパテを埋めてはしごいたり、盛ったりして根気よく続けます。

沢山つけても意味がないのは分かっているのですが、こと巣穴に関しては事情があるという訳です。

又、巣穴が出来ると言う事はその付近の下層に空間がある可能性が高いです。

時には、キリや細いマイナスドライバーで突き、穴を最大に広げてからパテを入れます。

細部のディテール

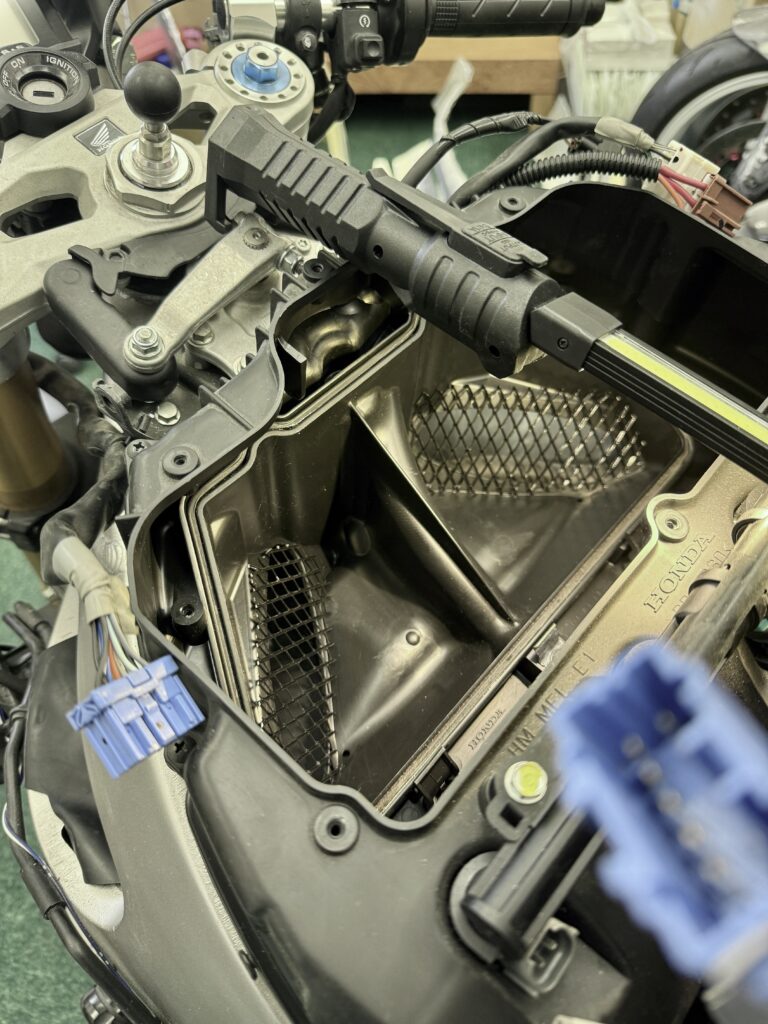

エアダクトはオーナー了解の元で、左右共にレス&OPENにすることに。

国内仕様はそもそもが方肺であるのによく走るからです。

フルパワーという響きには魅力も感じますが、なんでもデカい方が良いって訳でもありません。

しかし、ダクトからのゴミや虫の侵入は困るので、どこかで遮断する必要があります。

今回は、エアクリーナー内部の壁に、メッシュを配置することにしました。

フレームなどの外観はそのままに、エアクリーナーBOXの内壁にメッシュを固定します。

ハンダゴテで熱圧着して固定して、ホットボンドでダメ押しです。

フレームを貫通するダクト穴は、サイドカウルで上手く隠れるようにデザインされていますので、カウルを付けてしまうと見えることはありません。

オーナー希望で、STD用のリアフフェンダーをカーボンオーバーレイ加工してSPに取り付けます。

いつものように、塗っては砥いでの繰り返し。

最近は、樹脂の厚塗りだと黄ばむことが多いので、ポリサフを何度か吹くことにしています。

粘度高めの樹脂が硬化したら削って面出ししてから、クリアで仕上げて完成です。

こんな小さくて複雑な物を、バキュームインフュージョンせずにハンドオーバーレイで完了するのは至難の業です。

普段なら断るんですが、今回は付き合いの長い人なので特別です。

ヘッドライトユニットもリフレッシュします。

角眼一灯のバイクなど今はありませんので、フレームはNinjaなどの旧車の物を使います。

今回は在庫している、1100カタナのヘッドライトフレームを使用。

そこに合わせるのは、これまた今は無き名ブランド「レイブリック」のマルチリフレクター。

KawasakiのDAEG用ヘッドライトも一瞬頭によぎりましたが、あれはリフレクターの傘がちょっと大げさすぎるので、今回は古い物に古い物を掛け合わせます。

プレス加工で打ち抜かれたであろう鉄製のライトフレーム40年分の錆が出ていましたが、時間をかけてワイヤーブラシで落とし切り、脱脂した後に半艶のブラックを調色して吹き付けました。

光軸調整用の機構もガッツリ錆びてましたが、スプリングまでさび落としをしたので、とても綺麗です。

同じ部品がまだ純正部品で出るようですが、さすがに今は高いです。

新品はグレーの鉄色で少し亜鉛も入っている感じかな。

でもやっぱり艶消し黒が好きです。