リモデリング

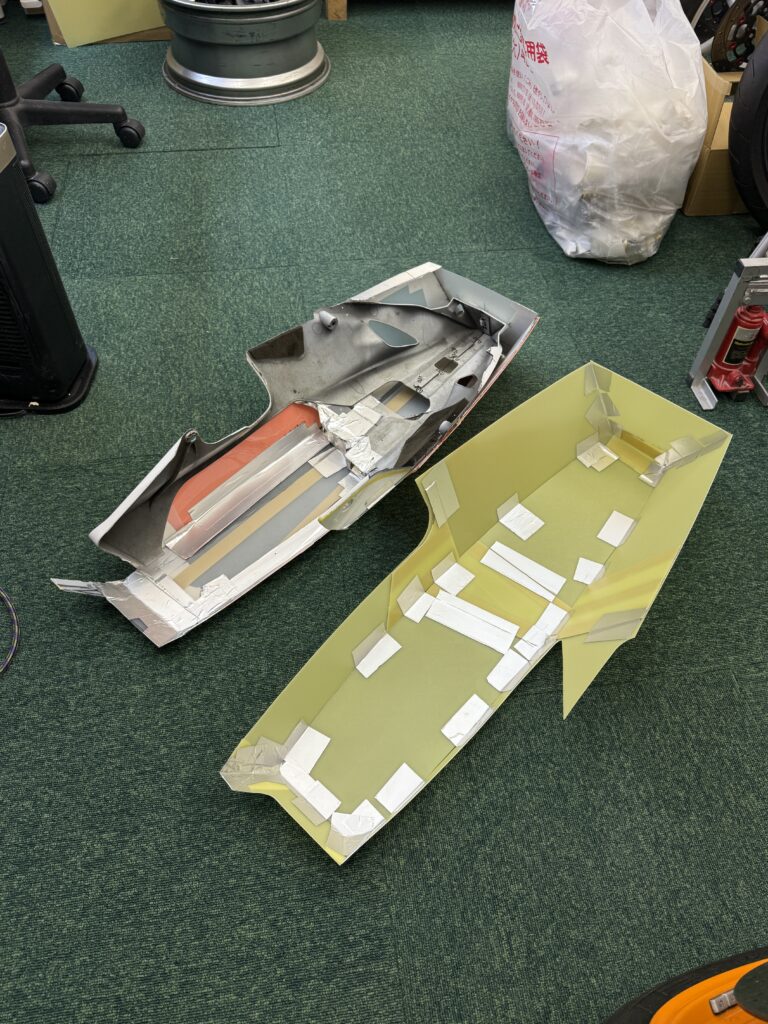

つぎはぎだらけの仮モデリングでしたが、段ボールで作らずPP板で作ったので、見た目がイカツイものになりました。

段ボールはとにかく動いてしまうので、加工しやすいのは良いのですが、モデル作りには適しません。

かといって本格的にクレイ粘度や、スチレンボードを使うと、場所を取ったり粉じんの問題があり、ガレージが汚れまくってしまうので現実的ではありません。

PP板は調達が容易でコストが安く、且つ廃棄が楽な点など長所が多いので、加工のしにくさには目をつぶってもまだメリットがあると判断しています。

このままで型を作ると、修正の方が逆に大変なことになりそうなので、ここらで一旦綺麗にしておきます。

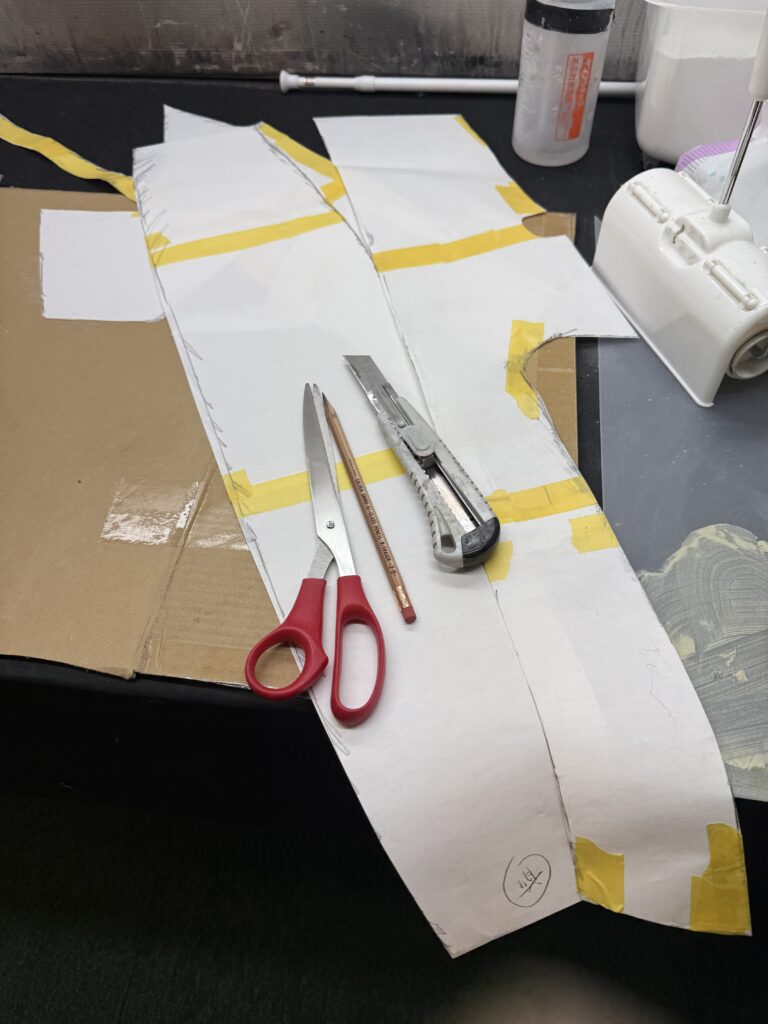

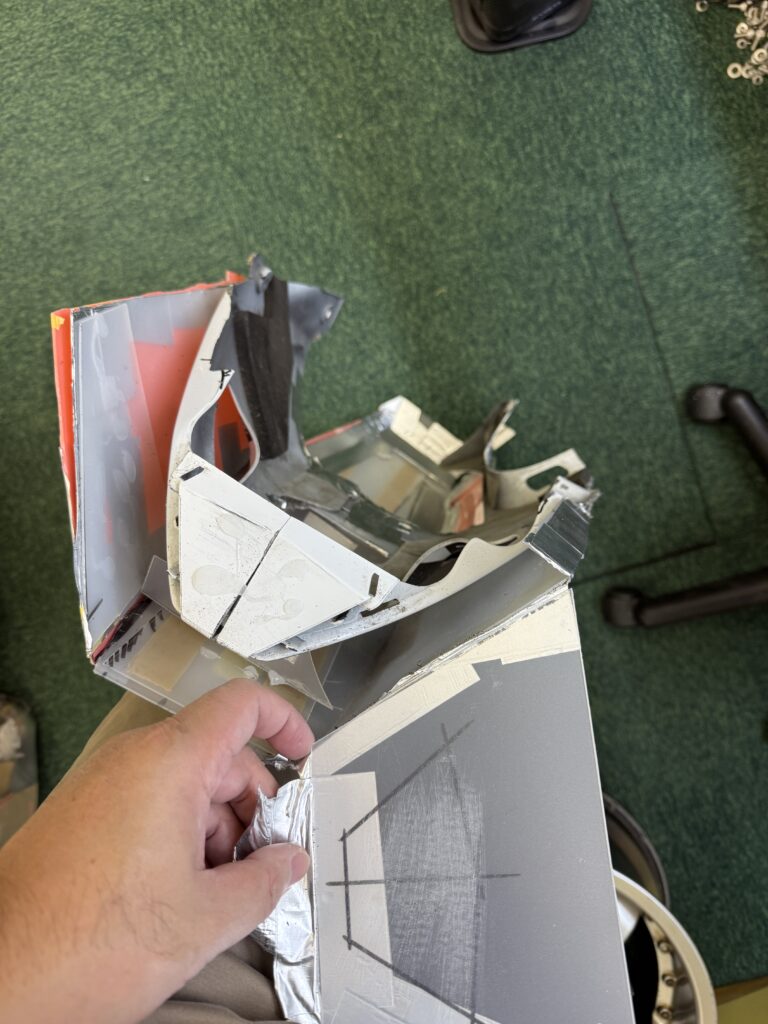

いつものように型紙を作成します。

お裁縫をしたことがある人なら、きっと私よりも上手いかも。。。

100円で買った自由帳を破って繋ぎ合わせ、台紙を作ったら荒く削ったB2の鉛筆で、カウルの角をなぞっていくと、簡単に正確な型紙が出来上がります。

モデリングをFIXするに当たって、細かい部分の修正も済ませてしまいます。

大体のスケールはもう変わりませんが、こうしたほんのちょっとのディテールの違いは、各部を完璧に揃えることで、質感をグッとUPさせてくれます。

又、平坦な所とRが付いて窪んでいる部分などを一直線にカットするのはかなり難しいのですが、このように一発でラインを出しに行きます。

最近は、レーザー墨出し機を使う事で、殆ど時間がかからなくなりました。

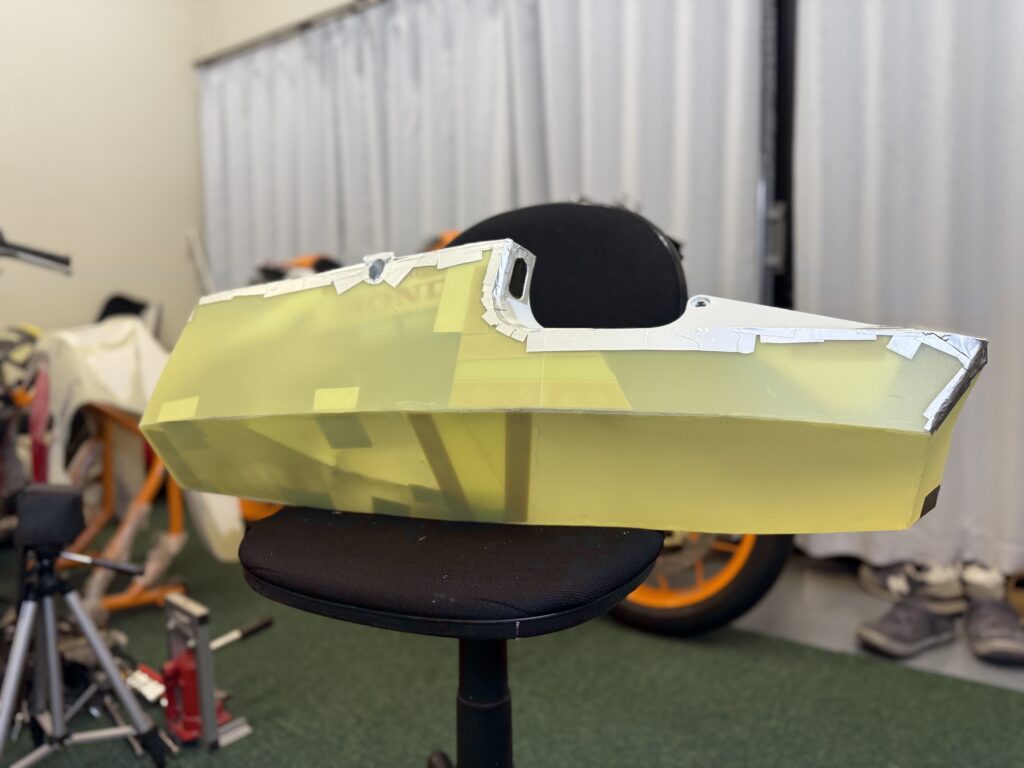

黙々と型紙を取り、厚いPP板をなんとか切り出すこと数時間。

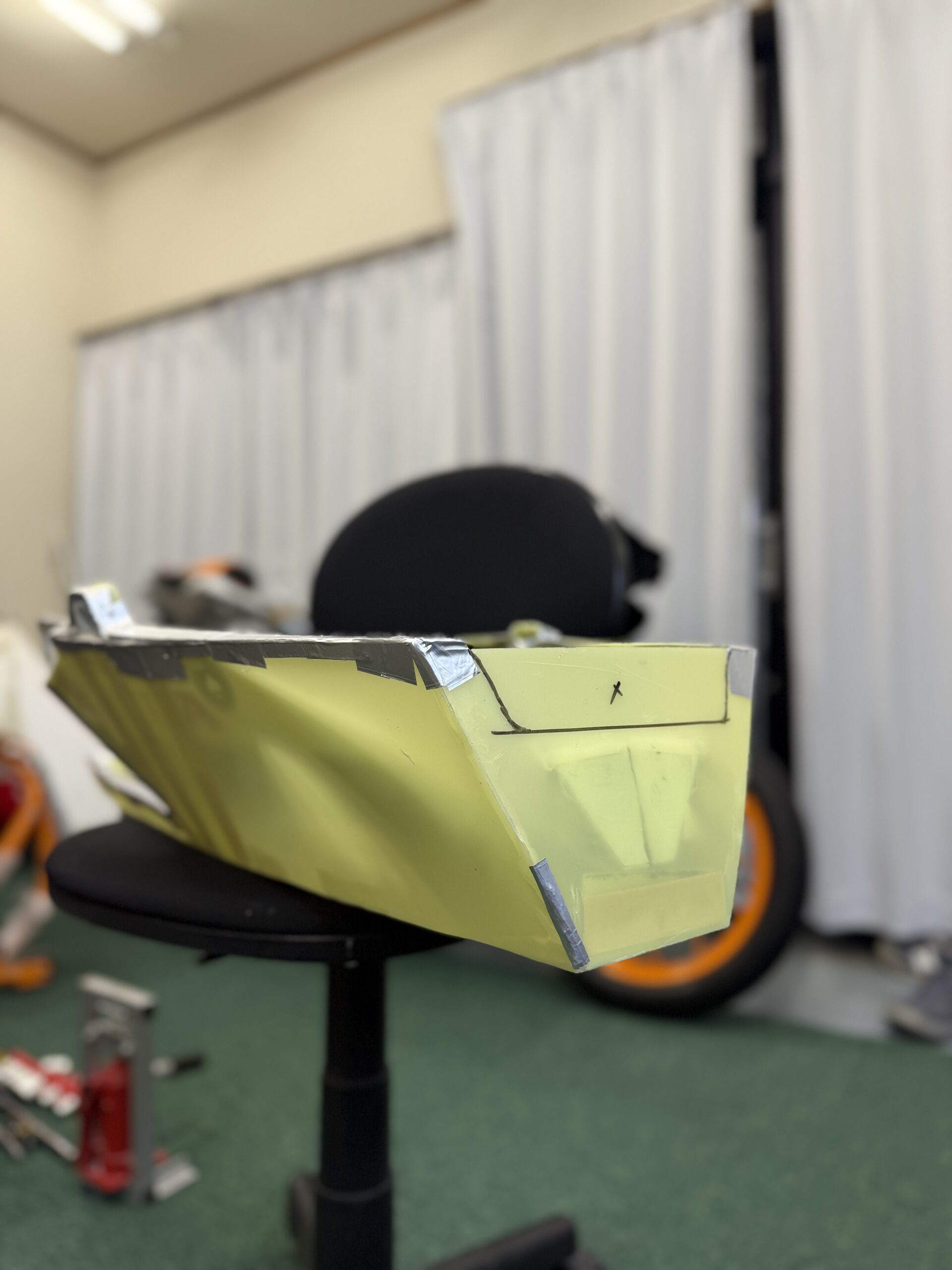

ようやく仮マスターが出来上がりました。

ん~思えば遠くへ来たもんだ・・・・・感慨もひとしおです。

当たり前ですが、現物合わせのモデリングと仮マスター(黄色)は瓜二つ。

しかし、仮マスターの方は一つの面を一枚板で作るので、連続的に美しく面が変化します。

そのおかげで、型を作った後の製品の品質が高く、大きな修正作業が必要無くなります。

作ったおかげで気に入らない点が分かってしまい、全部最初からやり直すという・・・StudioQ恒例のアレは、例外です💦。

PP板は安価に手に入るものの、面積が大きくないので、分割して作ったものを繋ぎ合わせます。

溶着も可能ですが、強度の面から裏側の接合部分にもう一枚、強粘着の両面テープでガッチリ固定する方法を採っています。

カーペット用に使うブチル系の超強力両面テープを活用します。

いままでありがとう。そしてさようなら。

バキバキと継ぎ接ぎしたPP板をむしり取って行きます。

アルミテープで手を切らない様に注意です(笑)。

小さく裁断して廃棄します。

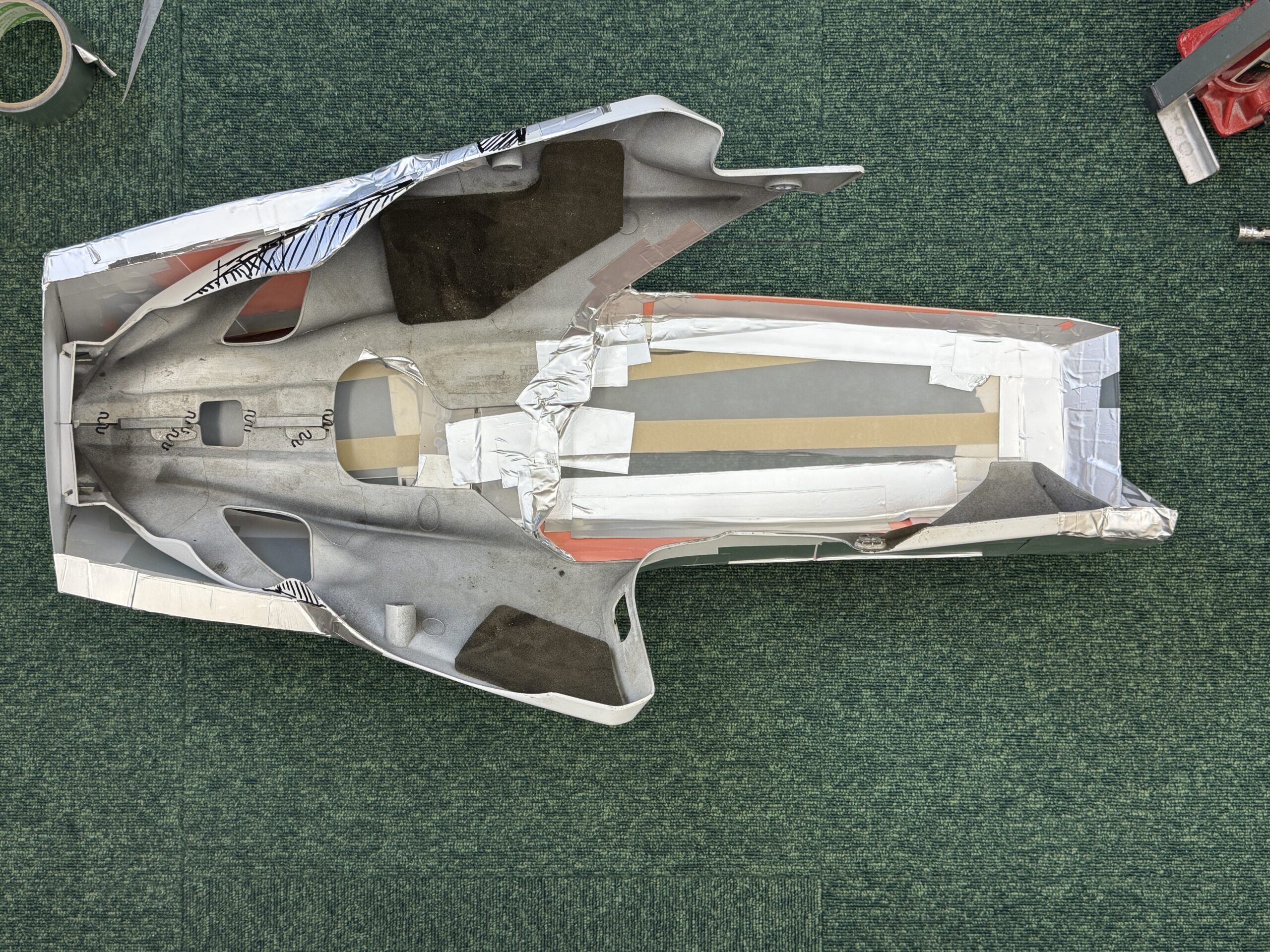

結局残った躯はこれだけですが、改めて見ると、穴だらけで底が塞がっていないのでグラグラ。

それなのに、ノーマルのマフラーや補器類をギリギリで交すクリアランスの狭さと、狙いすましたように取り付け位置に、ドンピシャで穴が来る精度の高さは、さすがノーマルカウル!と言ったところです。

こいつはまだ捨てず、もう一仕事してもらいます。

マスターモデル:FIX

黄色い仮マスターと純正カウルが再度合体しました。

仮マスターとのマッチングの為、多少削りを入れながら整合させます。

直線の様で直線ではない、あくまでも純正カウルそのものを延長した、美しいラインが際立ちます。

「純正品の様な高品質なカウル作り」を目指す私の集大成です。

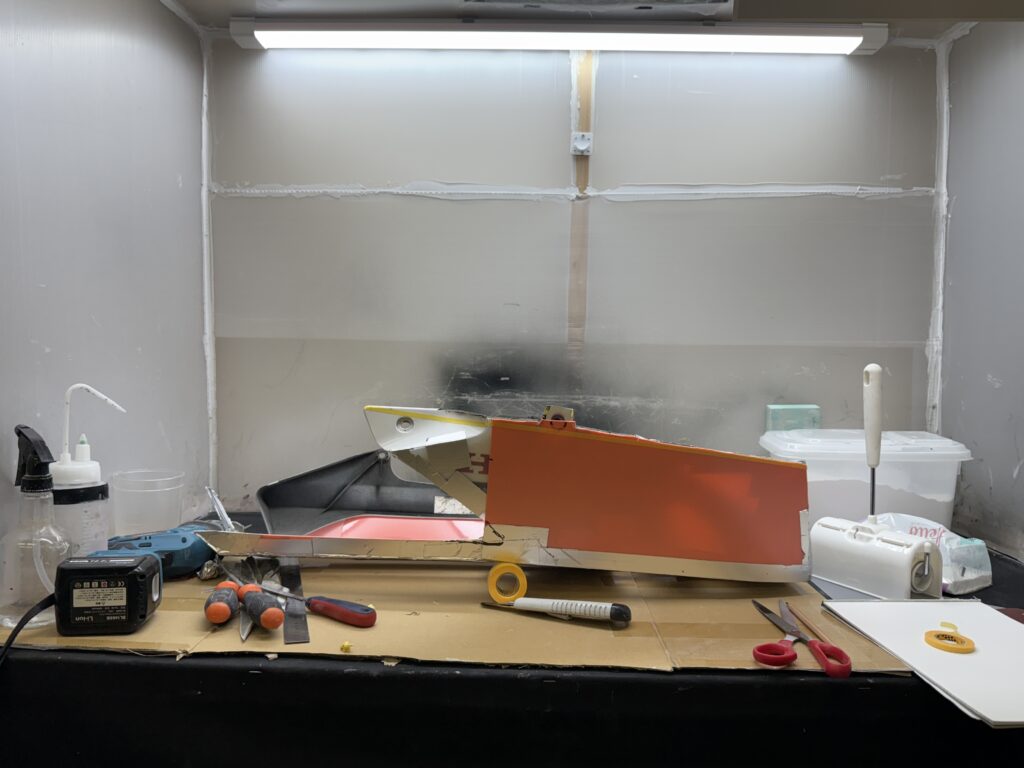

まだ少し歪みの残る右側です。

この程度なら、一度製品化してから直した方が速そうですので、このまま行きます。

市販のアフターパーツメーカーがなぜ攻めたデザインを採用しないのかというと、採用しないのではなく、採用できないから。

彼らは沢山売ることが目的なので、生産効率を優先するために、量産には向かない複雑な形や、エッジの尖ったカウルを嫌います。

ワンオフカウルは、その分野に置いて自由なので、ここは存分にやらせてもらいます。

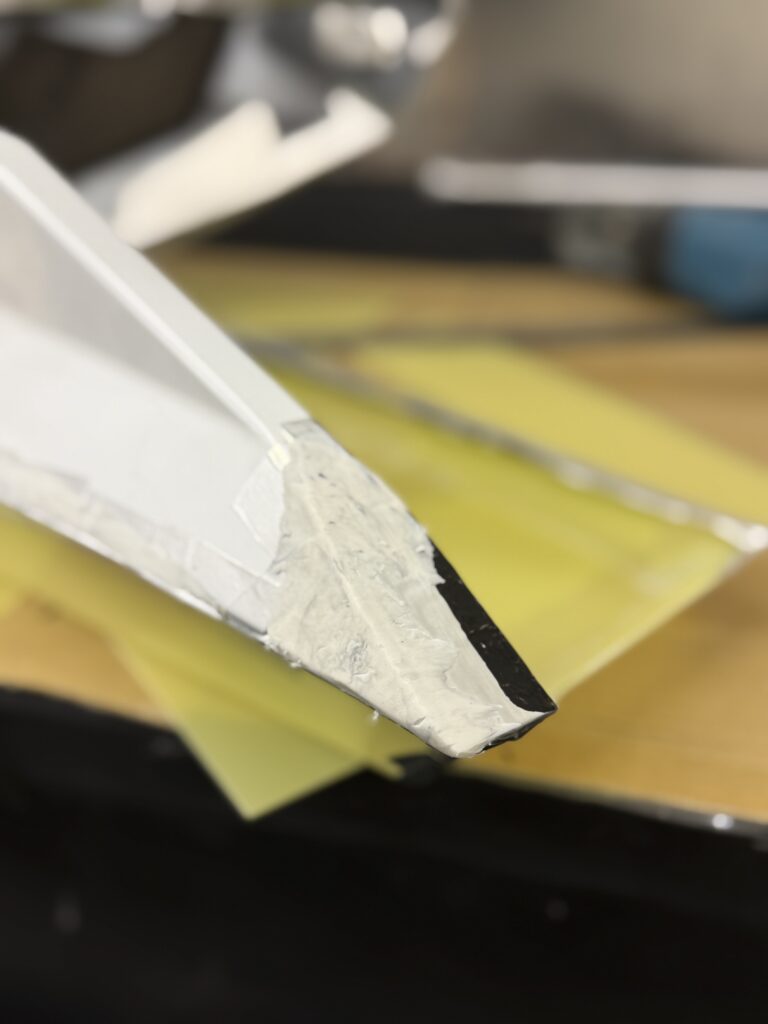

底の形は、干し芋形態にしました。

絞り過ぎ(尖り過ぎ)だった前方部分を開き、前後同じような絞り具合まで変更しています。

これでカフェレーサーによくみられる、オーソドックスな物になりました。

仮型を作る前の準備をします。

PP板のチリズレや、アルミテープのシワなどが酷いところは、あぶら粘土でスムーシングです。

こうしておくだけで、離型のしやすさが随分違います。

PP板の継ぎ目で陥没しているところも同様に土盛りします。

穴は脱型時にどうしても噛んでしまいがちですので、盛った方がましだからです。

同様に気になるところを埋めてゆきます。

ここは噛むだろうなあ・・・・・と思う所は見逃さずに全部です。

個体100%同士が噛んだら、どちらかが破壊されて出てきてしまいますが、その境界線が粘度である場合は、お互いに譲り合うので、ヌルっと脱型可能です。

エッジが立っている部分や、リバースエッジでヤバそうな所には、すべて保険を掛けておきます。

抜けなくなるよりも、抜いてから直す方がHAPPYです。

特にこういった穴は、はっきりと保護しないと、型ごとボキンと壊れるので要注意です。

アンダーカウルも、ようやく折り返し地点まで来ました。

まだまだ続きます。