カリブレーション:アッパーカウル1

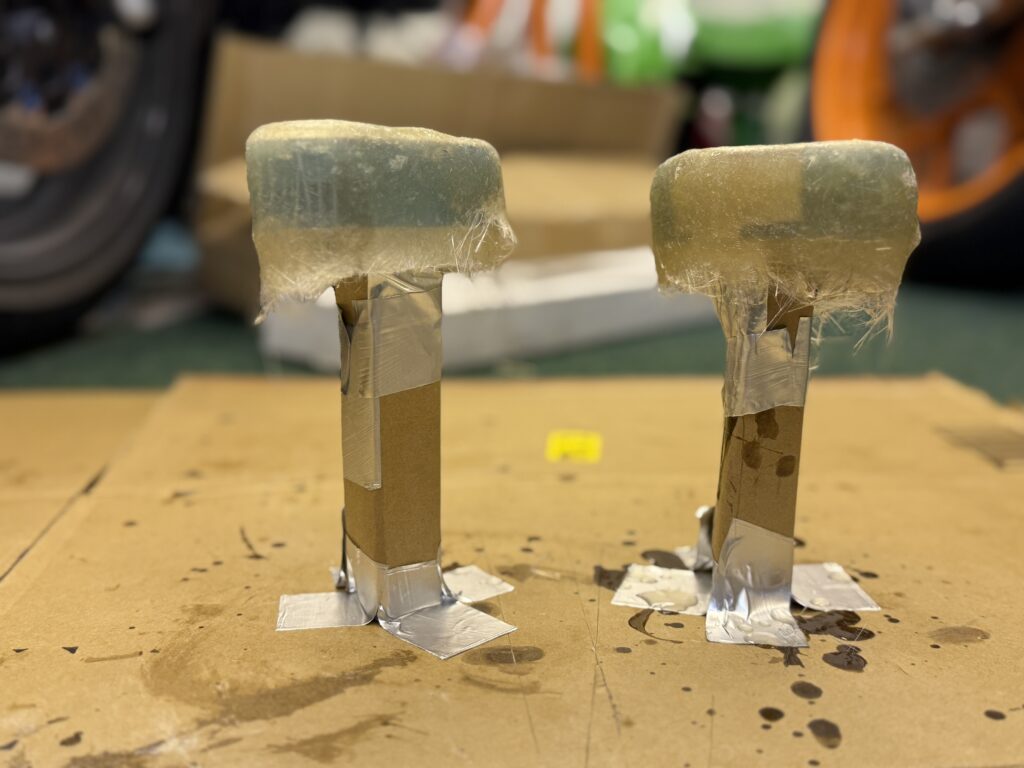

これは魔界の毒キノコじゃありません。FRPで作ったアッパーカウルの一部です。

奇想天外な方法で作り勧めてますが、これでは何のパーツなのかサッパリですね。

でもドンドン進めます。

キノコを摘み取ったら、傘が長すぎなのでカットして短くします。

切ったけど、それでもまだ結構深い。

いくらカウルブレースとカウルの面が離れていると言ったって、そんなに高低差があるわけじゃないので、一先ずこのサイズにカットしておき、あとで調整します。

FRPのカットは、レシプロソー+挽き回し刃の組み合わせが最強です。

この発見は本当にすごくて、硬いFRPが紙のようにパパっとカットできます。

んー・・・全世界に教えたい。

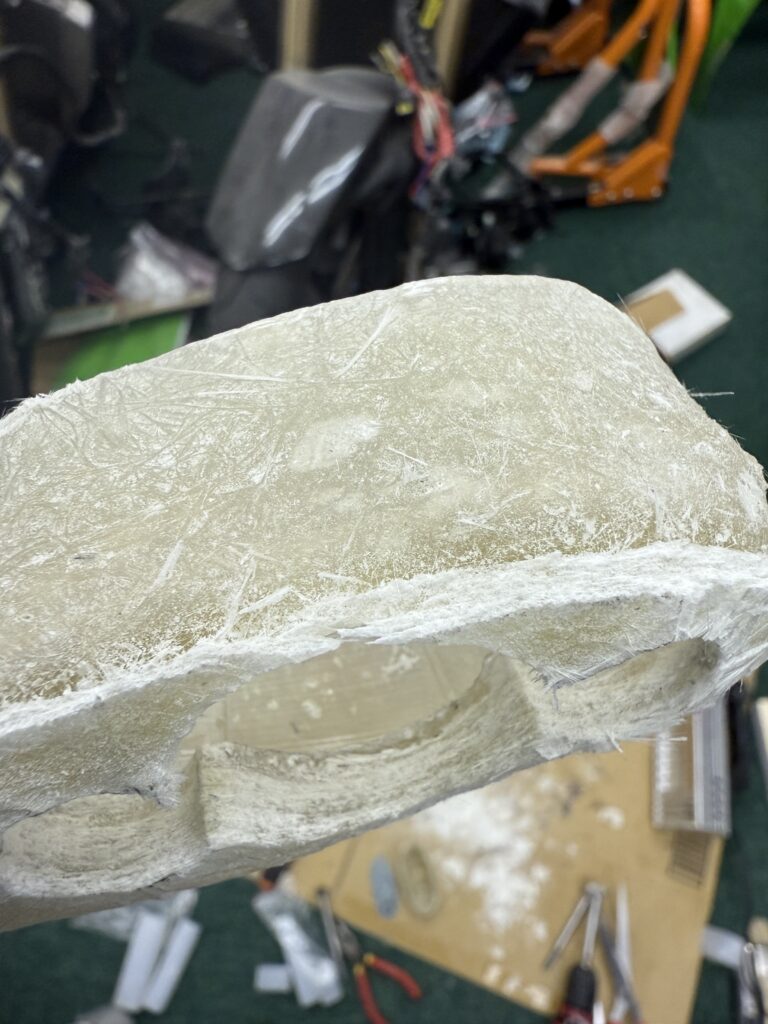

切ってみましたが、中々厚みがありますね。

部分的に厚いところと薄いところが様々です。

極小の曲線だらけの工作物に対し、全然曲がらないガラス繊維を巻き付けるのは至難の業です。

かなり慎重にチョップドマットを少しづつしつこく築層したので、結果的に厚めになってしまいましたが、これはこれで正解。

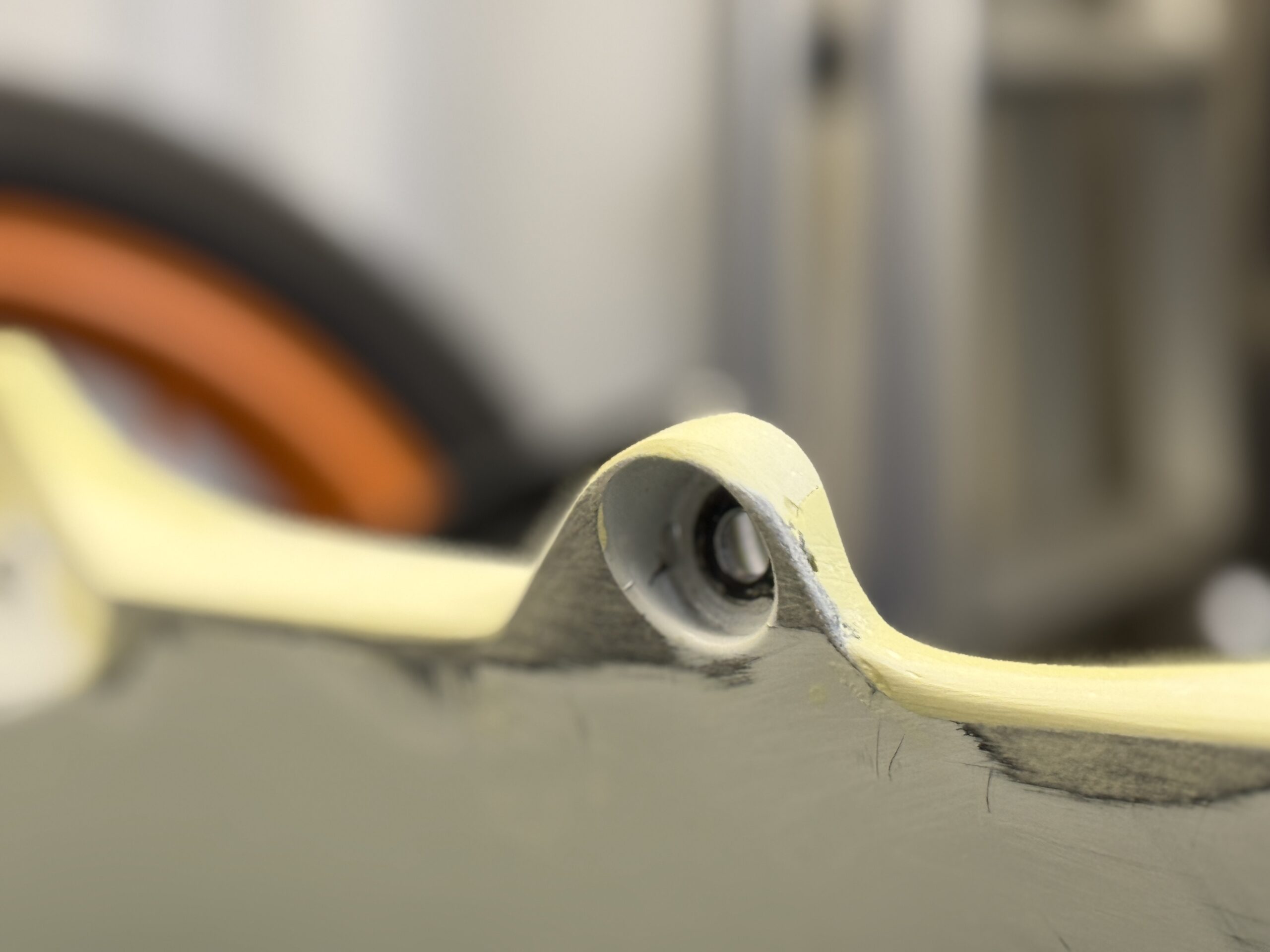

軍艦の海苔巻き部分をペンチでグイっと引き抜いたら、脱型完了です。

海苔巻きくん、オツカレマでした。

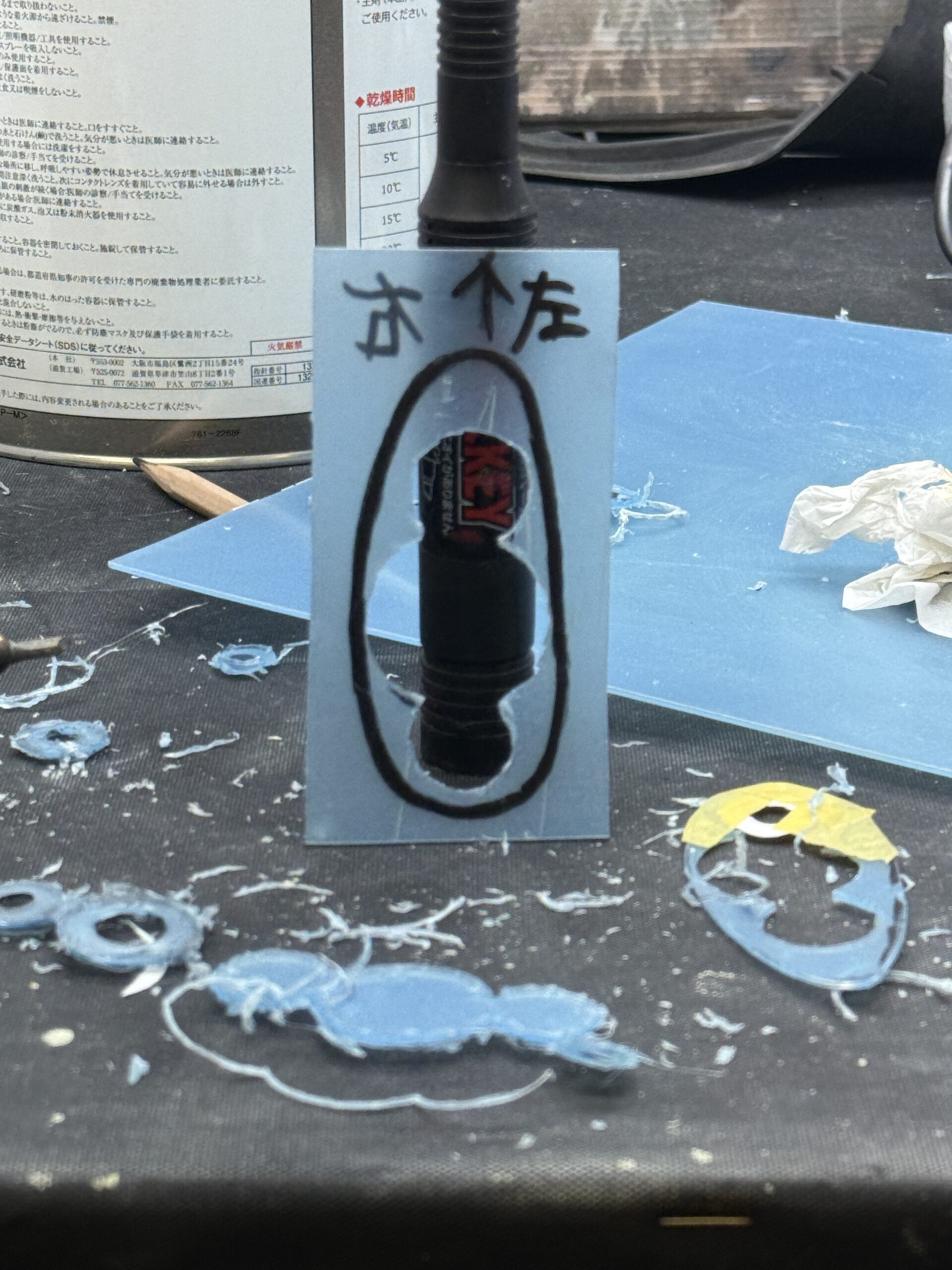

ベースプレートの3連穴をFRPで埋めてしまったので、もう一度開け直ししなくてはいけません。

予めトレース済のPP板を使って、3つの円の中心を細いドリルで射抜きます。

これをガイドにして、FRP側にも穴を開けました。

中心点は微かにずれてますが、現物よりもこちらの位置の方が正確なので気にしませんよ。

さてさて、奥まっているわ・・円形だわ・・繋がっているわで、ドリル+ヤスリじゃ日が暮れそうな気がしますが、これをどうしたもんか。

こんな固いものを手彫りでやるだなんて、どうかしてます。

カリブレーション:アッパーカウル2

こんな時の強い味方として、今回は「座グリカッター」なる物をご紹介です。

ちと名前がダサイんですが、”ザグリ”とか”座ぐり”とか呼ばれているものです。

座グリとは、ネジやボルトなどの頭部が飛び出さないように加工された下穴や、その加工方法そのものを指して言う言葉ですが、バイクで言うカウルを留めるボルトの周囲が凹んでいるのがそれです。

普通に穴を開けて締めてしまったらボルトの頭が飛び出していますが、その頭が出ないように予め周囲にも穴を掘り、凹ましておくことでボルトが止まった状態でツライチにするというやり方です。

このカッター、カウルのヘソ穴なんかをあけるのにはうってつけで、カンナの様な固い刃となるチップが左右に埋め込んであり、それをドリルに取り付けて回転させます。

これを使うと、短時間で面白いように綺麗な穴を開けることが出来ます。

ご覧の通り、切れ味抜群です!。

汎用のドリルチャックに装着し、回転させるだけで、苦も無くFRPを切削してくれます。

FRPはカンナで削られたかつお節の様にスライスされながら飛び散ってゆきます。

本来は木工用ですが、固いFRPでも十分に使う事が可能です。

時間にしたら・・・・たった1~2分でした。

あっという間に正確な穴あけが完了です。

ひび割れたヘソ穴を、プラリペア+溶着で直したカウルなんかはボコボコになってしまいますが、そこに突っ込んで、再び座グリを入れると綺麗にリペアできます。

たいして高くないので、セットで持っておくと工作の幅が大きく広がります。

何層にも渡って丁寧に築層された部品は、結構な厚みを持っています。

予め少々の削りにも耐える様に築層しておいたので、この後は適正な厚みになるまでベルトサンダーで削いでゆく予定です。

早速完成した調整用のパーツをカウルブレースに当てがってみました。

まふだ化粧前ですが、ほぼOKな位の精度で切削できています。

下の小さな穴を、あと一回り程大きくすれば完全にピッタリ嵌りそうですが・・・・ん?なんと!上と下のダボの径が1mm程違う事が判明しました。

ぐぬぬぬぬ・・・・ホンダめっ!。

きっと前後左右を判別する為に、わざとそうしてあるのでしょう。

こういうところがホンダさんは凄いんですよ・・・・ったく。

道具のせいにして云々・・・・などと悪い表現として使われることもありますが、こういったケースにおいては「道具の差です」と言ってしまっていいのでは?と思ってしまう今日この頃です。

そろそろアンダーのパテが乾いたかな?。

まだまだ続きます。