型紙を作る

家内制手工業なStudioQでは令和のこの時代に、なんと型紙造りです。

左右シンメトリに作るにはガイドが必要ですが、これを目視でやると永遠に帳尻が合わなくなります。

コーナーにもブレーキングポイントがある様に、ライン引きにも目印が必要。

最後はフリーハンドの目視になりますが、大まかなスタート地点や、カーブが始まるポイントなどは、この型紙でつかむのが一番手っ取り早いのです。

このガソリンタンクのスキャロップはそれほどの凹凸は無いので、中難易度と言ったところ。

上の方は張り出し部分もあるので少し難しいのですが、ここは立体型紙を作ればクリアできます。

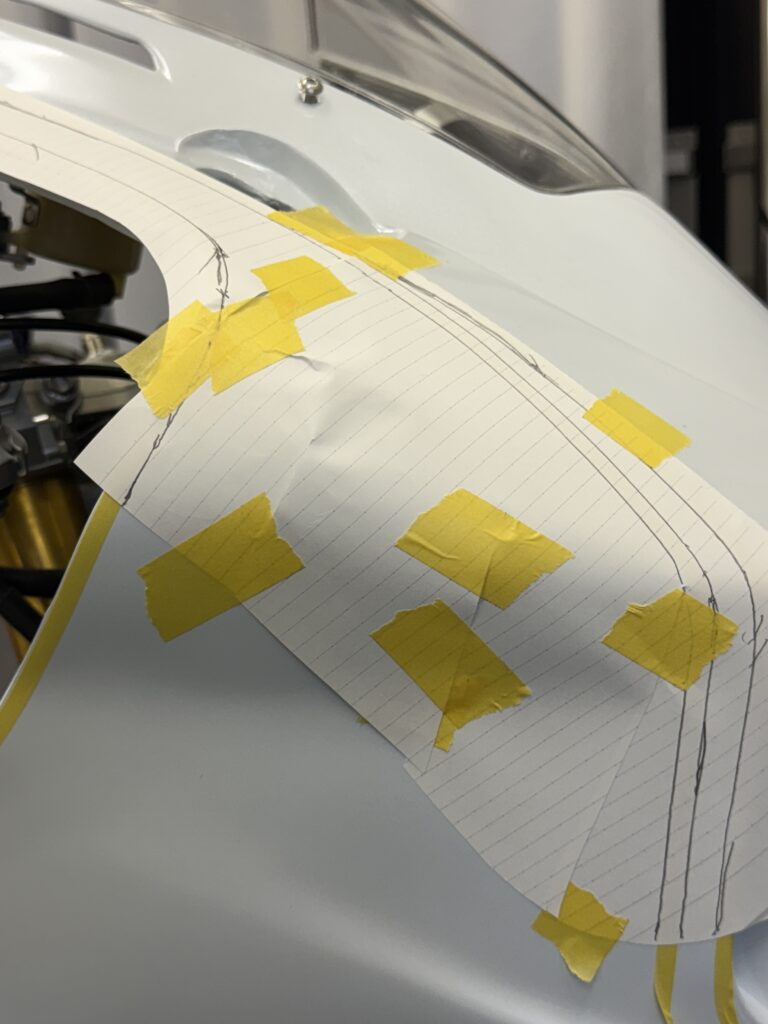

服飾でいう所の立体裁断につかうパターンメイキングの応用で、まずは平面に紙を貼って固定し、たわみや歪みのある所に、ハサミで切り込みを入れてゆきます。

切れ込みを入れる事によって、テンションが掛かったり、紙が集まって来てしまってたわんでいるところがフリーにになるので、本体に沿わせて引っ張ったたり、重ね合わせたりします。

凸部分にハサミを入れれば離れて行き、凹部分は重なり合うので、その状態のまま固定してゆきます。

こうすることで立体裁断パターンが完成します。

このようにして作った型紙を手本に、反対側のラインを引いてゆきます。

さすればこの通り!左右対称にビシッとラインを引くことが出来るようになります。

そのためにも、先に作る型側の型の精度が非常に重要になって来ます。

元となるパターンの精度が低いと、反対側にも影響するからです。

アッパーカウルなどはその応用編にすぎません。

恐れずにべたりと紙を貼り、躊躇なく切れ目を入れてゆきます。

アッパ―カウルの横に出て来たオデコの見切りラインに向けて、下から大きく3か所切れ込みを入れています。

こんな風に、陰影の出ているラインに向けて連続的に切れ込みを作る事で、応力を逃がしつつ固定するという訳です。

反対側に持ってゆくときは、表裏をひっくり返して使いますが、つまんであるヘコミ部分もペコン!と反対側に膨らませて使います。

先にマスキングテープでデザインの見切り線を作ってあるので、凹凸が出来ています。

重ねた紙一枚を通してその凹凸を拾い上げ、段差に尖った鉛筆の先端を引っかける様にして、そっとなぞりながら写し取ります。

ペリペリとノートを破きながら、作業を繰り返し、互いを繋げながら型紙を拡大してゆきます。

このように大きな対象はつぎはぎだらけになりますが、これによって型を作ることが可能です。

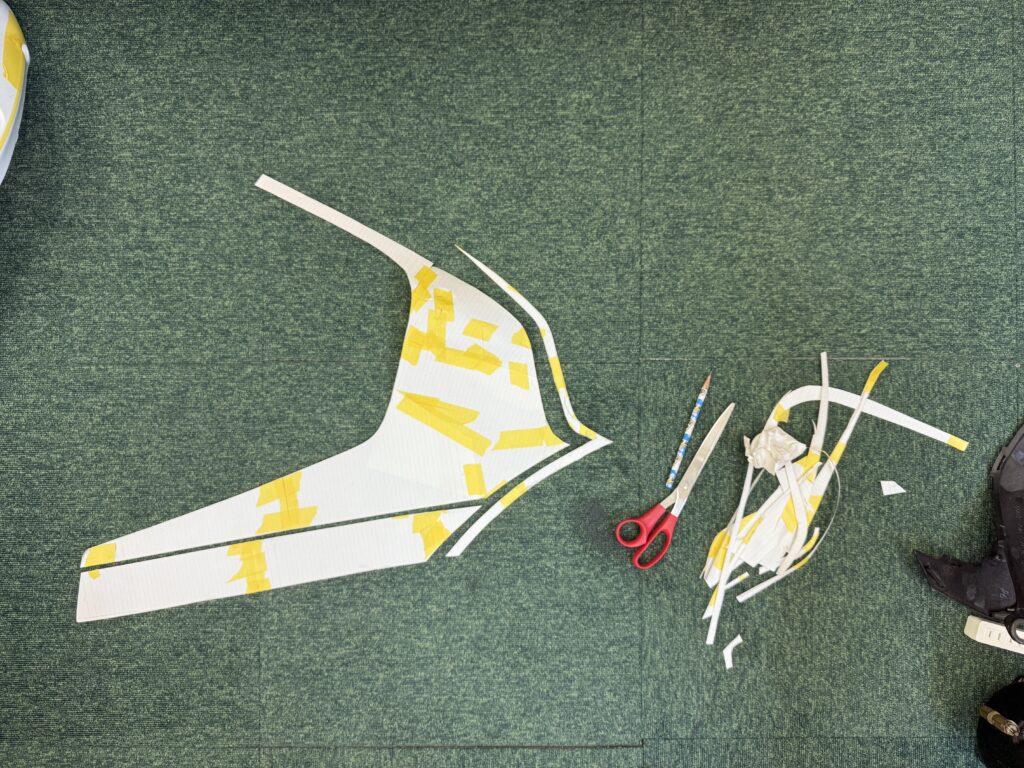

膨らみやへこみなど、実際にカウルに凹凸のある所に切れ込みや継ぎ接ぎのテープ跡が多くなっていることが分かると思います。

こうして出来上がった立体裁断パターンがこれです。

大きな凹凸があるところや、複雑な形のところは詰めたり離したりしているので、パターン同士を並べてみても、均一な幅になっていないのがよく分かります。

これを反転させて反対側へと貼り付け、起点・中支店・終点をそれぞれ確認しながら、目視でラインを引いてゆきます。

こうすることで、かなり高い精度で一発でシンメトリなラインを引くことが出来ます。

※そもそもカウル自体が左右対称に出来ていないと無意味です

今回は切らしてたので無理やり手持ちのノートでやりましたが、トレペがあると確実です。

マスキング

マスキングを制する者は塗装を制す。

マスキングの上手な人は塗装の上手い人と言っても過言ではありません。

これは手先の器用さを褒めているのではなく、作業に必要な準備の重要性と段取りを正確に知っていることに由来します。

オートバイカウルに限ったこの手の解説は、ネットを見ても殆ど無いので、改めて解説してみます。

一言にマスキングと言っても、方法は様々です。

新聞紙を使う人も居れば、テープで頑張る人も居ます。

まず新聞紙や広告の類ですが、それらには必ず「インク」が使われており、それらが非塗装部分に接触することで、インクの油が付着することがあります。

塗料に含まれるシンナー成分がそれらを溶かしてしまう為と思われますが、そもそも新聞紙などは、何もしなくてもインクが手に付いてしまいます。

なんかいいにおいがする・・・などと言いますが、あれはインクのにおいです。

次にマスキングテープですが、これは当然コストが掛かります。

何度も塗り分けする際は大量に消費しますが、このテープは糊の強さがマチマチです。

建築用で外構用の物だと強力すぎて、貼った部分の塗膜を引っ張り、糊の跡が付くのでNG。

ジョイフル本田など一部のマニアックなホームセンターでは、粘着力の表示までありますが、メーカーなら3Mやニットーで、塗装用を選んでおけば間違いありません。

念のため記載しておくと、粘着力は「N/cm」で表され、私が塗装に適していると思う数値は、大体1.0~1.5だと思っています。

色で言うと、レモン色や薄いブルーで基材は和紙である事が多いです。

又、安すぎる物は大概ダメ(糊が本体に残ったり)なので、手を出さない方が無難です。

マスキングテープの性能とは「貼って良し剥がして良し」のはがすところ。

つまりは「糊や糊跡が残らず綺麗に剥がれるかどうか?」にあると言ってよいでしょう。

マスキングテープには幅も沢山あり、初めての時は、何を選べばいいかよくわかりません。

私の経験上、オートバイカウルやヘルメットの塗装に使うテープ幅は主に、ライン用の6mm、中域マスキング用の18mm、広域用の36mmの3種類を買っておけば問題ありません。

単純に6の倍数で揃えるのにも意味があり、どうしても中間的な幅を求めたくなった場合、6mmのラインを足して調整してゆきます。

ライン用はかなり多め、中域用と広域用は少な目にストックにしています。

アッパーやサイド、タンクなどの広い面積を塗る際は、マスキングテープの幅広な物を筋貼りするのではなく、養生シートを使うと経済的なのと同時に、撤去も簡単です。

全面テープでは無いので、糊残りも気にせずに済みますし、大変助かります。

接着部分に先にマスキングテープを貼って、そこに養生シートのテープを貼ると更に安全。

ただし、養生シート部分にあまり遊びがあると、ガン吹きした際に暴れて埃が立つので、カットするか纏めておいた方が無難です。

使い方にもよりますが、幅は1mもあればバイク塗装の場合は十分。

室内の塗装ブースで塗装を楽しんでいる人は、ブース床や壁面を先に養生することで、これまた掃除が楽になります。

マスキングと言っても実は様々で、バイクの塗装には正しい選択が必要でした。

ホームセンターのテープ売り場で立ちすくんでいた20年前を懐かしく思います(笑)。

カッターの使い方もその一つ。

私は好んで30度の刃を使いますが、これにも訳があります。

30度の刃は鋭利で尖っているので、マスキングシートのカットラインに刃を滑り込ませ、ぺろりと剥がすのに最適な道具になります。

又、切る時に刃を「寝かせる」ことで、既に貼ってしまってあるマスキングテープの表面だけをカットすることが出来るので「貼ってから切る」事もできる様に(要修行)なります。

この後は丁寧にマスキングを行い、塗装工程へと進みます。