ALLPaint

いよいよ塗装のスタートです。長かった。実に長かった。

今、万感の思いを込めて作業を開始します。

室内吹きで本物の超静音となると、コンプレッサー選択はエアテックスのAPC-006シリーズこれ一択でしょう。

パワフルな2気筒で乾式、40db代と超静音で振動も殆どありません。

夜中でも誰に気にすることなく、エア切れなしでガンガン塗装できるなんて夢のようです。

巷に溢れる超静音コンプレッサーの性能は誇張されており、静音だと言われている物でも、実際にはギリギリ60dbを切るか切らないかがいい所。

大きいし高いし煩いしで、何もいい事がありませんし、室内ではうるさくて近所迷惑ですし、何より振動が酷いです。

バイクパーツなどの小物の塗装であれば、外で使える大型のコンプレッサーではなく、エアブラシ用のコンプレッサーのTOPラインを使うのが正解だと私は思います。

ガンはアネスト岩田を愛用しています。

構造がシンプルで分解しても簡単に組み立てられるため、メンテナンスも楽でパーツも出ます。

次々に色替えしながら吹き分ける際にも、このメンテナンス性ならば全く苦になりません。

また、このガンは低圧でも粒子を細分化でき、上記コンプレッサーとの相性は抜群です。

無駄な塗料の飛散が減り、塗料全体の使用量が抑えられるだけでなく、作業者の健康も守れます。

DIYならば、スプレーガンはHPSVで決まりだと思います。

作業の際には臭いが出ますが、自分で臭いが分かると言う事は、既に体内に気化された有害成分が入り込んでいる動かぬ証拠です。

これが続くと、肝臓などに大きなダメージを受けるので、防毒マスクは必須です。

命を守り、楽しくDIYしましょう。

早速今回使う色を作りたいと思います。

青と言う色はそもそも人気があるのか、様々な色が「青」と認識されています。

日本の伝統色だけでも76色と、古来より日本人に愛されてきたことが良く分かります。

オリジナルと違う色でありながらも、それには何か意味を持たせたい。

さて、今回狙う青とはどうあるべきか?自分なりに考えてみました。

私の好きな色で、真夏の日差しの強い青空の色のような深く濃い青色=紺碧(こんぺき)という色があります。

濃い青色の『紺色 こんいろ』と強い青緑色の『碧色 へきしょく』と青を表す文字が繰り返されていることから、「紺碧の空」「紺碧の海」のように濃く美しい青の表現によく使われます。

紺碧は海外では『アジュール(AZURE)』と呼ばれ明るく鮮やか青。

深く鮮やかな空と、粉雪の様に白い雲を印象付けるこの凛とした一台にふさわしい色です。

今回は、空や海の色を表現することの多いこの色を、自ら調色して作ってみました(真ん中)。

当初、手持ちのスカイブルーを基材とすると、それには元々顔料に白が混じっていたようで、諧調を暗くしようとすると白と反応してしまい、中間色であるグレーが発生することでくすんでしまい、中々狙った色が出来上がらず、苦労しました。

これを防ぐために様々な方法を試し、何とか完成したのが真ん中の色。紺碧です。

早速カラーを乗せてみます。

予想通り、グラス・スプラッシュホワイトのベースカラーは強烈に明るく、中々青く染まらない程。

しかし、ウェットにしっかり塗り込めば、見事に紺碧の空が現れました。

ベースの白が、かなり青の発色を持ち上げてくれるので、本当に綺麗な青です。

偶然の一致か。オリジナルのCB1100Rのカラーにも良く似てると思うのは私だけでしょうか。

伝統の息吹

面構えです。

StudioQのコンセプト「温故知新」を見事に表現できました。

歌舞伎の千両役者のごとき隅取が凛々しくも、歴史と伝統をも感じさせます。

赤を塗るのがますます楽しみです。

下部分のスキャロップを再現。

タンクカバーに見切れるようなラインとし、レイヤードデザインになっています。

グラデーションを付ける前のベースカラーとしてシートにもパターンを再現。

下の赤い部分とは白い6mmのラインでセパレートします。

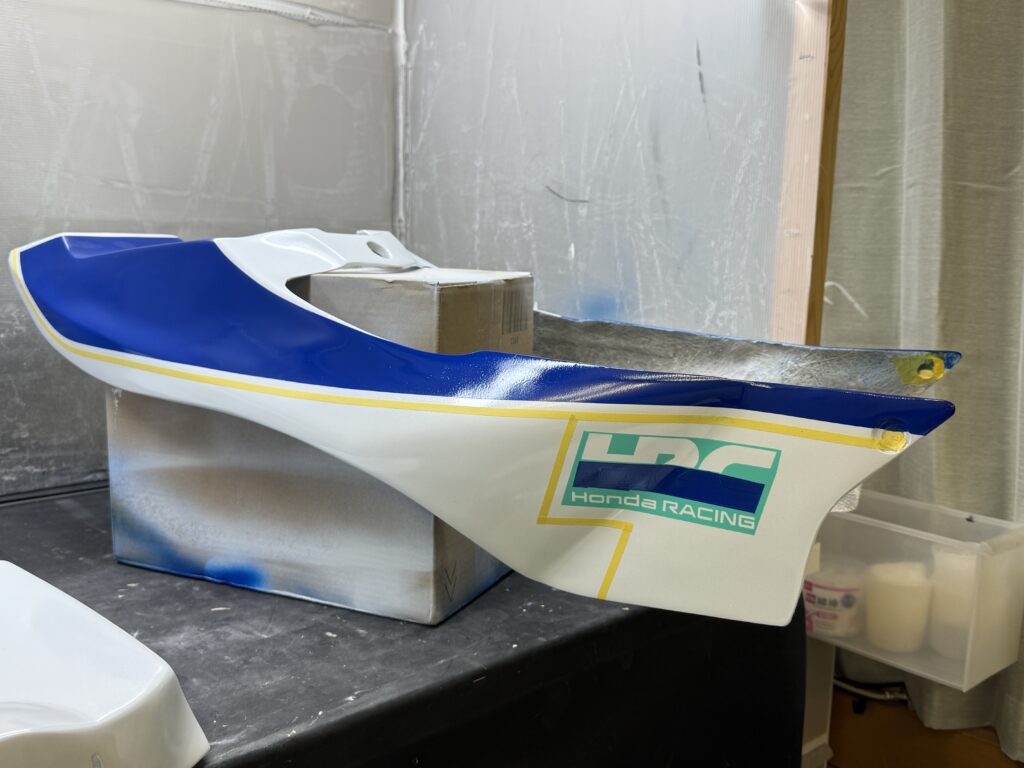

HRCの下部分も同じ紺碧でコーデ。

本来は那須紺が正しいカラーだと思いますが、ここは私の独断と偏見で揃えます。

ワンオフカスタムは色も形もサイズもすべてがオーダーメイド。つまりすべてが自由です。

それ故私は、使える色と面積は厳密に管理し、コーディネートします。

ミスマッチなど、あってはいけない世界です。

シングルシートカバーの天板には寄り添わずに、僅かな曲線を描く前下がりなラインも表現。

タンクサイドも裏まで周り込んで塗り残しはありません。

流石にアッパーカウルは大きいので、今回はペイントスタンドを活用しています。

最大まで広げれば、車のバンパーの塗装などにも使えて便利です。

アッパーカウルのリボンはTOPのみグラデーションしますが、まだベースのみ。

エンド部分はうっすらと消える様に色を抜きますが、見切りまでしっかりと吹くことにしました。

この方がオリジナル車両へのリスペクトが強まるとの判断です。

急ぎたくなる気持ちを抑え、しっかりインターバルを取りながら、一色ずつ確実に重ねます。