キメラとは言え、スラントノーズ角度変更と言う大技を繰り出してまでFIT感に拘った為か、異常な完成度となった本機ですが、ここまで来てしまったので、今回はかなり真剣に実車化を考えてみようと思います。

PhotoShopは良くも悪くも自由自在に縮尺を変更できてしまいます。

ワープツールを使えば、どんな写真も粘度の様に掴み、直感的に変更することが可能です。

足りなければむんずと掴んで伸ばせば良し。

多ければカットしてしまいますが、現実はそう簡単には行きません。

ゴチャゴチャとパーツは付けずに、ここは基本に立ち返って「純正状態」からしっかりとビルドアップします。

フレームを用意し、タンクだけを付けた正立状態の画像を作ってゆきます。

Hayabusaカスタム 最終仕様

まずは結論から。

これが更に数時間かけて作りなおした最終仕様で、大分印象が変わります。

これを以下「最終仕様」と呼称します。

補器類を付け、車検に対応するように考え、カウルの取り付けボルトの位置を確定し、この画像を頼りに、現実に制作できる設計図として描き直しました。

前回までのCG遊びでは、若干でかいRGV-Γ(ガンマ)になりかけてましたが、HAYABUSAのカウルをベースに全て直します。それはなぜか?

オートバイの空力には大変な時間とお金が掛かっています。

そしてこのHayabusaと言うオートバイは特にそうです。

私は別に300kmは出せなくても全然いいんですが、問題なのはエンジンから発生される「熱」。

このカウルは、ライダーをその熱から守る為の、空気の流れまで計算されて作られています。

そのため、アッパーは丸ごと交換するものの、サイドからアンダーカウルは一部カットしたり、削ったりはしつつも、空気の通り道や逃がし方の構造体となる「折り返し部分」などは、極力純正カウルを踏襲した方が安心です。

言葉ではうまく伝わらないと思うので、以下、分かりやすいように写真で解説します

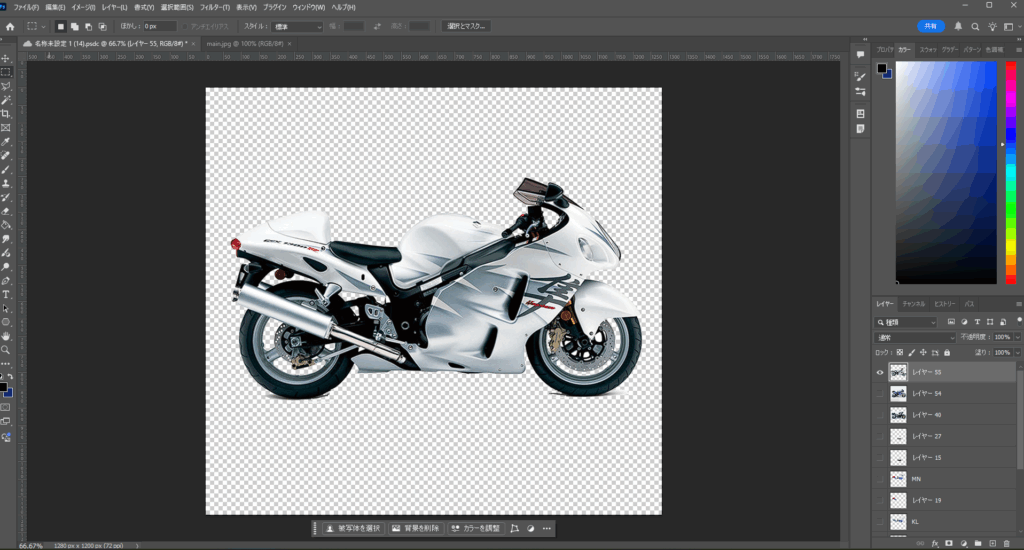

まずはHayabusaGW71のファイナルモデルを用意。

切り抜いて、上の方のレイヤーに載せておきます。

純正カウルの透明度を半分まで下げ、最終仕様の上に重ねます。

印象がガラッと変わり、シャープになった印象でしたが全長や全高などサイズは殆ど変わっていない事が分かります。

これは、それだけ高精度なCGを描けていることの証でもあります。

唯一大きく変わるのは空気を切り裂くアッパーカウルとフロントフェンダーです。

アッパーの先端は大きく後退し、フロントアクスルの位置まで戻ります(普通ですけど)。

フロントフェンダーに至っては、ノーマルを50%ぐらいカットして使う事になります。

SUZUKIの空力に対しての並々ならぬ気合を感じますが、ゴメンナサイ(笑)。

新規に作ったりしないのは、そもそも純正フェンダーの剛性が高いのと、それを上手くカットすると往年の名車のファンだーそっくりになるからです。

フロントフェンダーには、結構な力が掛かり続けます。

力のかかる部分なので、手軽に安全を担保するには、純正品の加工が安全で簡単です。

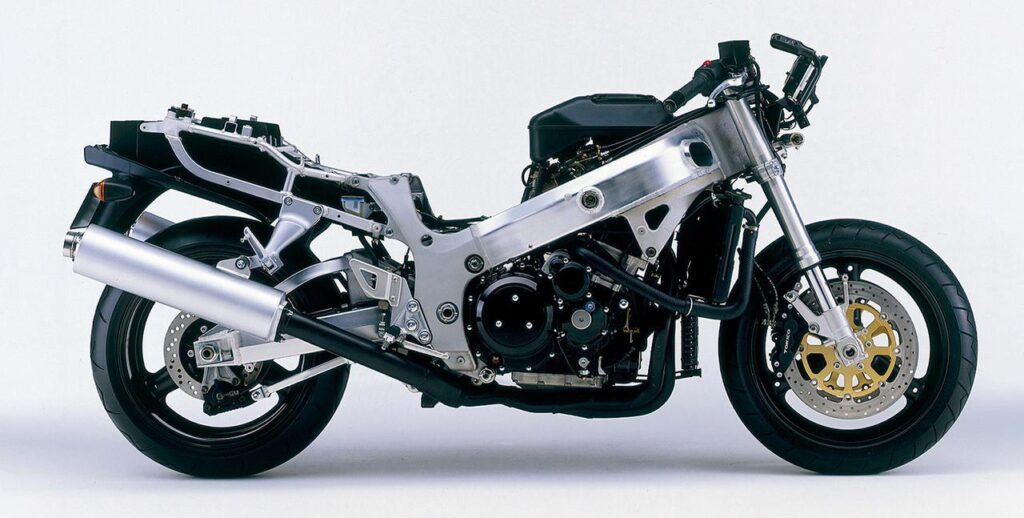

解体新書

実際の車両の部品構成と取り付け位置を計算しながら、CGとの整合性を取ってゆきます。

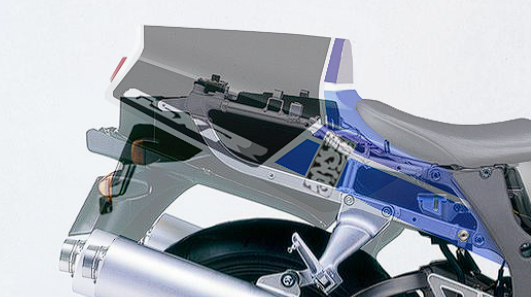

シートカウル内に隠れてしまうであろう、リアブレーキのリザーバタンクの目視窓を穴あけしたり、アッパーカウルに掛かる大きな風圧に一番に耐えるであろうミラー兼アッパーカウルマウントステーとの位置を整合させます。

当初作ったのっぺりとした格好いいだけの想像CGと、最終仕様となったこのCGの大きな違いはまさにここにあります。

これらがピタリと合っていることで、実際に作る際の設計図の役目も果たすという訳です。

空気の排気は純正を踏襲しますので安心です。

GSX-R1100の小ぶりなエアアウトレットに比べて、かなりの面積を占めています。

それだけ熱が凄いって事です。

カウルをスリムにするためと、変化を楽しむために、クラッチカバー部分はカットしてむき出しにしてみました。

周辺のカウルにつながる連続的な隆起部分も、一旦大きくカットしてから、フラットに成型し直す事で純正の様でありながらも、全く違うカウルを制作します。

シートもしっかりとサイズ内に収まり、上手くタンデムステップを避けられそうです。

シートキャッチの位置や、小物入れの容積も問題ない感じです。

最終仕様手前に比べて、カウルの張り出しも大分抑えて、小型化しています。

大きなアンダートレイは、もっとスリムに作れますので、一旦すべて撤去してから、FRPで簡単に作ります。

これに加え、リアフェンダーも追加すれば、きっと泥汚れ対策は万全でしょう。

Hayabusa用ならば、市場にパーツが豊富に出回っています。

当たり前ですが、アッパーカウルは大きく後退してオフセットされます。

Hayabusaのカウルの先端は実はヘッドライトですが、尖った形状で空気を切り裂いて進みます。

GSX-R1100 M/Nのライトは面で受ける形なので、空気抵抗は大きく変わると思います。

Hayabusaの特徴にもなる、フロントタイヤに覆いかぶさるように、前方に膨らんでいるサイドカウルは、形状を保ったまま少し後退させます。

これらをスパッと切り取るとスッキリして印象も変わるのですが、先ほども言った空気の流れがちょっと気になっています。

中古車店に行って実際の車両を見てきたら、このサイドの裏側にもしっかりした補強や折り返しが付いていて、強制的に空気を押し込みラジエーターコアにぶつけているように見えました。

よって、サイドの張り出しは抑えつつも、小ぶりな出っ張りを残してみます。

実際に作る事になったら、インナーカウルの再利用も検討してみたいです。

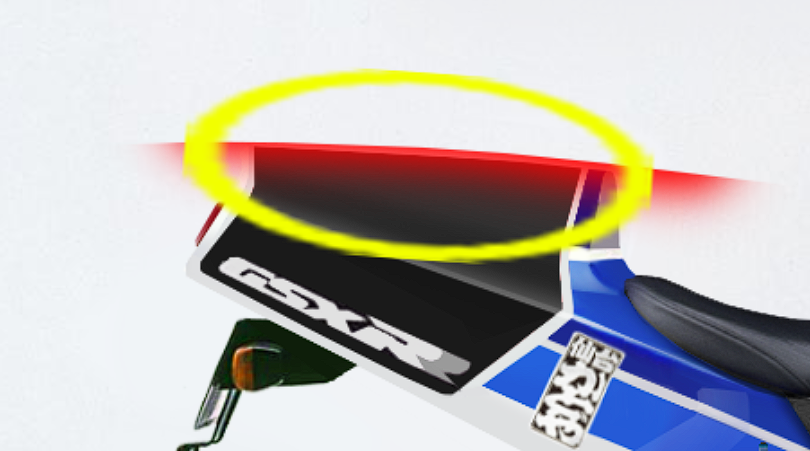

神は細部に宿る

GSX-R400Rのシートカウルは、恐らく幅が足りないのでストレッチ加工します。

そして更にひと手間掛ける予定です。

本体のカウル形状は、ここまで尖っておらず若干丸みを帯びていますが、尖らせます。

本当ならば落差を付けて抉り、高低差でラインを出したいのですが、Hayabusaのシートレールがごつくて幅広なのでマイナスオフセット出来ません。

それでもエッジを尖らせ、光を集めたり跳ね返したりすることで、リズムを作ります。

シングルシート化された「蓋」は完全オリジナルになるでしょう。

しかし、ここも真っ直ぐでは無く緩やかにカーブするように作ります。

「細部を見ると角が立っているようで、全体で見ると丸い」

これが私の考える、纏まりのある良いデザインです。

タンクカウルもシルエットを変えます。

チンカバーに加え、前方に防波堤も作る予定です。

少し空間が出来るので、スマホ対応の機材を乗せる予定です。

ワンオフならではの細かい心配りです。

Hayabusaのアンダーカウルは、スプリッター付きの豪華な物です。

本当は切ってしまいたいのですが、200サイズもある極太のリアタイヤへの空気抵抗を考えたのかもしれない・・・・と思うとそうも行きません。

アンダーカウルは長く無い方がこの車両にはフィットしますが、空力も考えた末に、ここは純正形状を残すことに決定。

切り返しの塗り分け視覚効果を使い、存在感を消しています。

純正形状だと所々集合管が見えてしまいますが、地上最低高があまり低くならないように気を付け、且つ、配管からの熱害の影響も受けない最低限のスペースを確保し、壁を下方向に延長して船底を封じます。

SUZUKI伝統のワークスカラーをベースに、現行型のHayabusaロゴをダクト部分のホワイトラインに合わせて上手く配置し、お気に入りのステッカーを散りばめて完成です。

フルノーマルの状態でもこのオーラです。

ここから更にカスタムしたら一体どんな・・・と期待が高まります。

きっと誰もが振り返る、オンリーワンな車両になることでしょう。

切り貼りした感じが全くない、すっきりとしたトータルコーディネート。

SUZUKIをずっと乗り継いだジェントルマンにこそふさわしい、シブい一台に仕上がりました。

KIT化や量産するには、ヘッドライトとテールレンズが廃盤なので残念ながら不可能ですが、ワンオフオーダーならば受けたい一台です。