アンダーカウル:カリブレーション1

ノーマルのマフラーヒートガードと一体となる、特徴的なアンダーカウルを作るに当たり、何度もトライしてきましたが、これで都合4回目に突入する格好です。

すっかり忘れてた皆さんは、これまでの試行錯誤はこの辺で確認してください。

オーナーからの要望もあり、オリジナル形状ではなく、一周回ってノーマル延長型に改めました。

まずはチャンピオンエディションのレプソルカラーのラッピングを剥がしてゆきます(ごめんよ)。

10年以上経過したステッカーは手強く、糊まで完全に撤去してから更に脱脂するには本当に骨が折れますが、ヒートガンがあるだけで大幅に楽になります。

電子メモリで温度をキープできるヒートガンで200度に設定して、しっかり温めながらゆっくり剥がすと、一発で糊残り無く剥がすことが出来ます。

今までの苦労が嘘の様です。

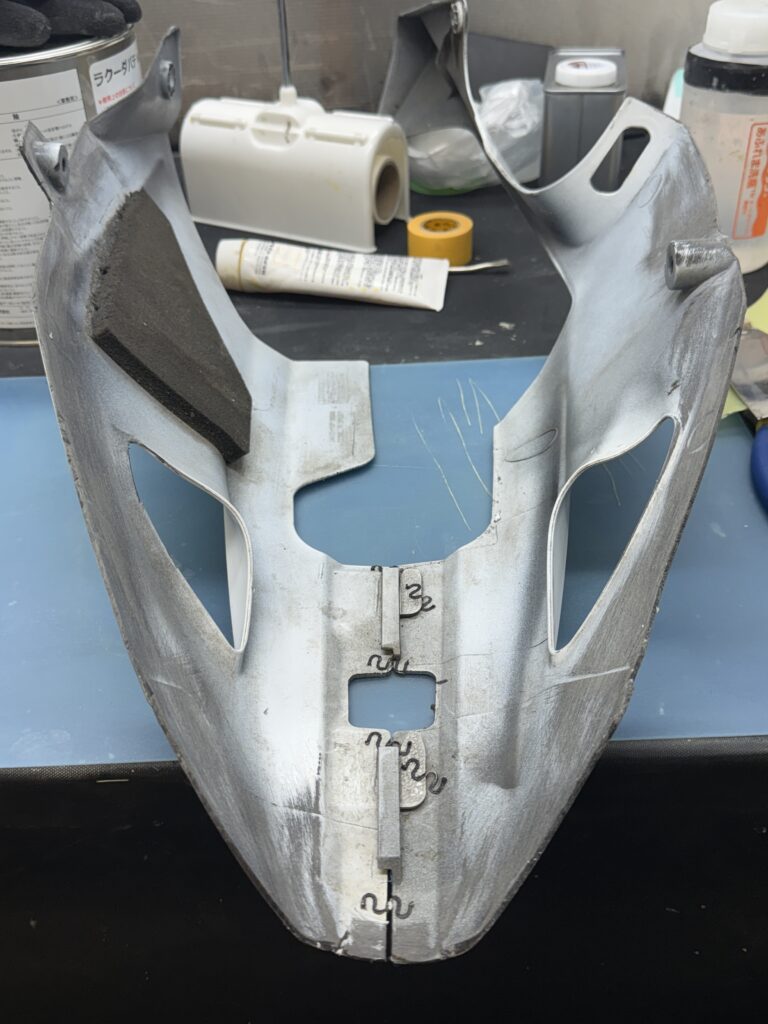

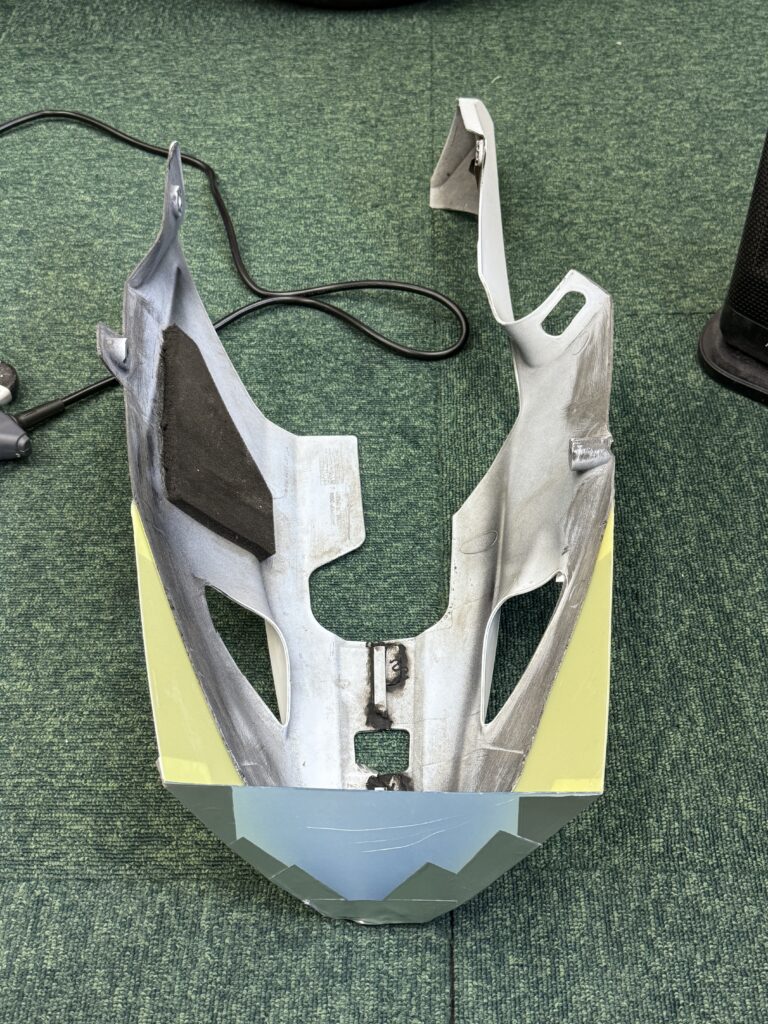

ノーマルカウルのチン部分をカットして使えそうな部分のみを残します。

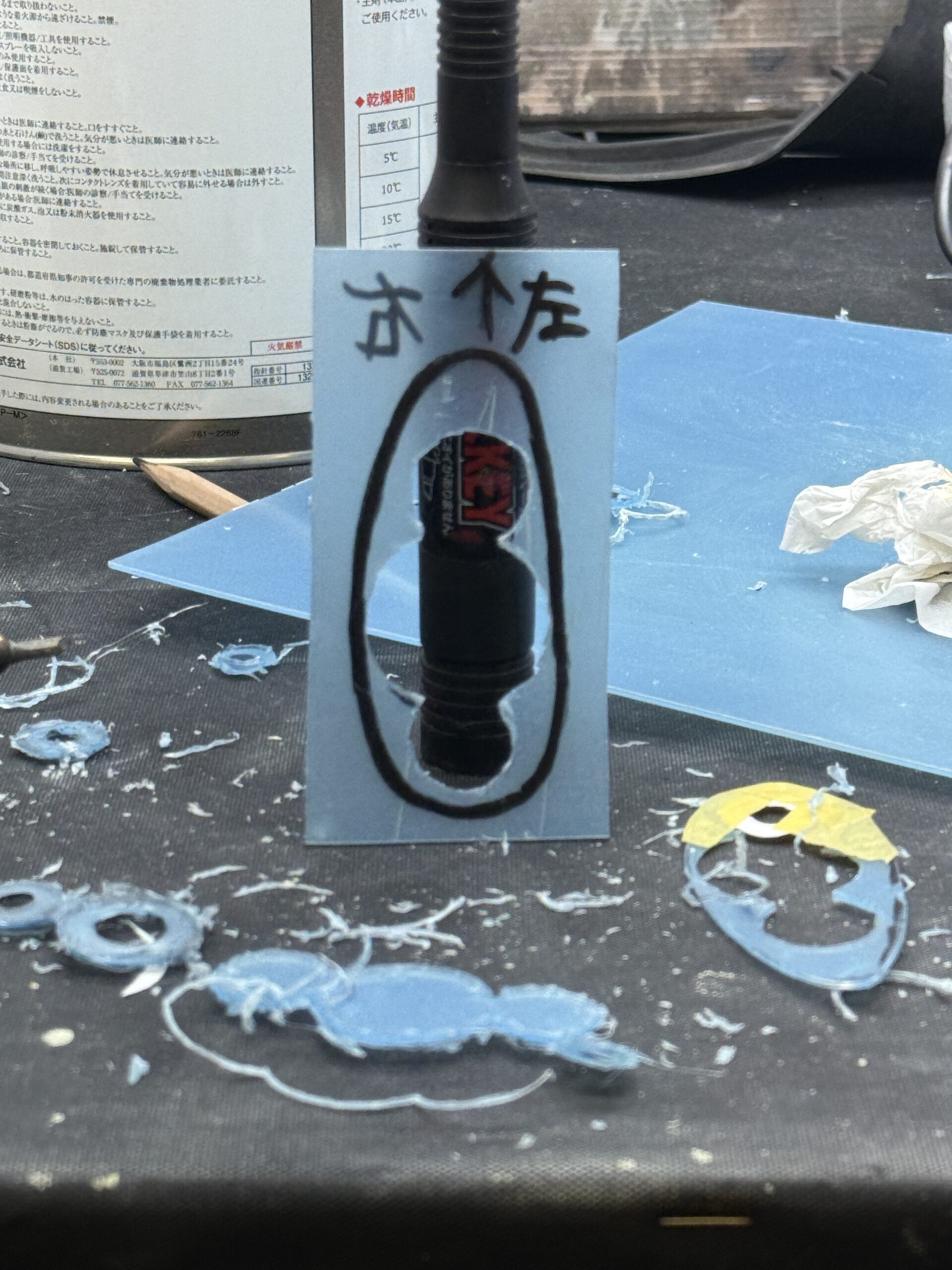

水平などは墨出し機を使って正確に。

分割式になっている純正カウルのカットモデルを、溶着して固定します。

プラスチック溶着は離れているABS同士を固定するだけであり、実は完全固定は出来ません。

溶着ピンで固定出来たら筋彫り溶着を行います。

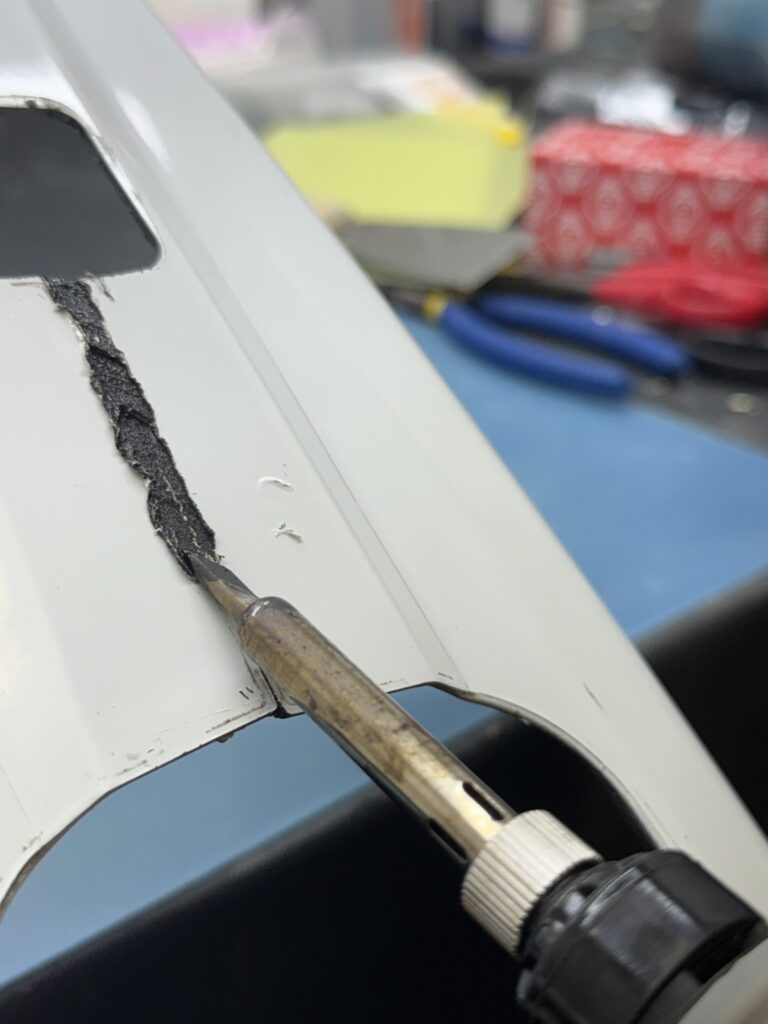

これまた温度を固定設定出来る便利なハンダゴテを使用して、HOTナイフとしています。

コテのように押し付けて、カウルを溶かしながら進めます。

隙間が無くなるように左右から溶かし、一本の堀を作っていきます。

これは表からだけではなく、裏からも同じように行います。

得用のプラリペアを使用して堀を埋めてゆきます。

溶剤の分量に過不足がなく時間を掛ければ、これでかなりの強度を維持できるようになります。

溶着ピンの頭をニッパーで切って、スジ堀り部分などを埋める様にプラリペアで埋めてゆきます。

こうすることでほとんどのカウルは元の姿を取り戻します。

ABS程柔らかくないので、強度は上がっても衝撃には強くないかもしれません。

完全硬化後に、ベルトサンダー等でピンの残った頭を削れば完璧です。

アンダーカウル:カリブレーション2

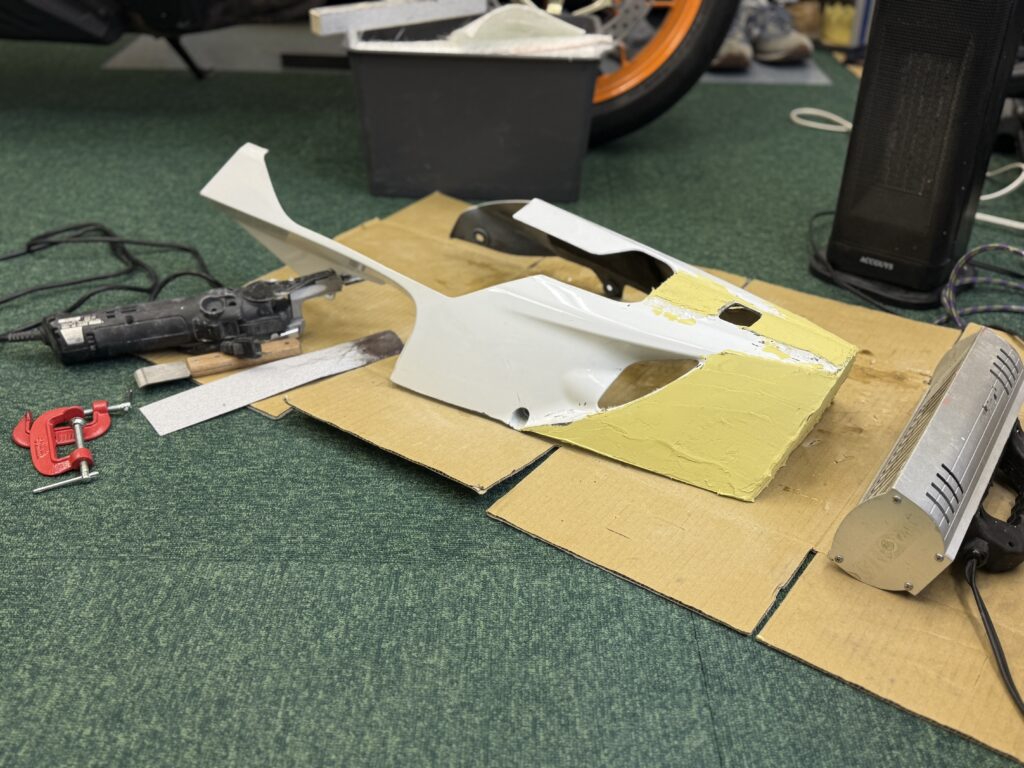

ようやくここからは、カウルの延長部分を作成します。

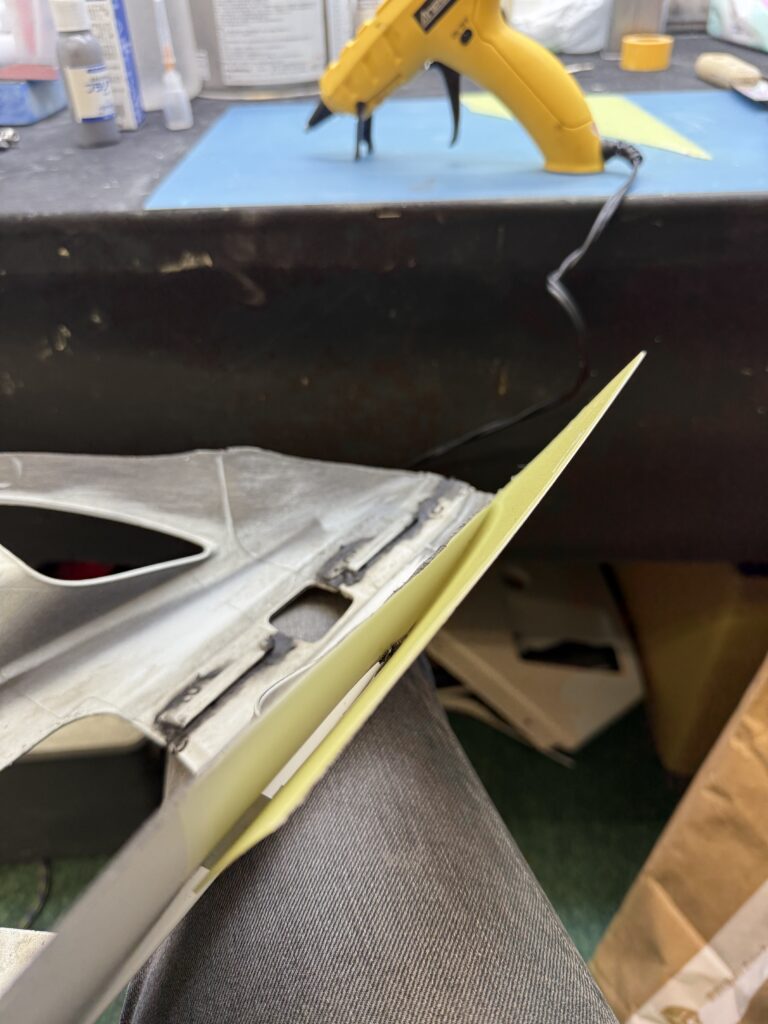

純正形状の延長となるので、カウルに沿う様にPP板を切り出して補強してゆきます。

少し表面にヤスリを掛けたら、HOTボンドで隙間なく固定します(でないとABSに付かない)。

HOTボンドを操るグルーガンは華奢なので、冷えているときにトリガーを強く引いたりすると、簡単に壊れてしまう構造です。

十分に温めてから使うべきなのですが、連続使用する際は、置いておくだけで溶けたグルーが鼻水の様に垂れてきてしまい、うっかり火傷しかねないなど、中々扱いが厄介です。

少し値は張りますが、熱を調整できるスイッチや自立スタンドが付いている物が便利です。

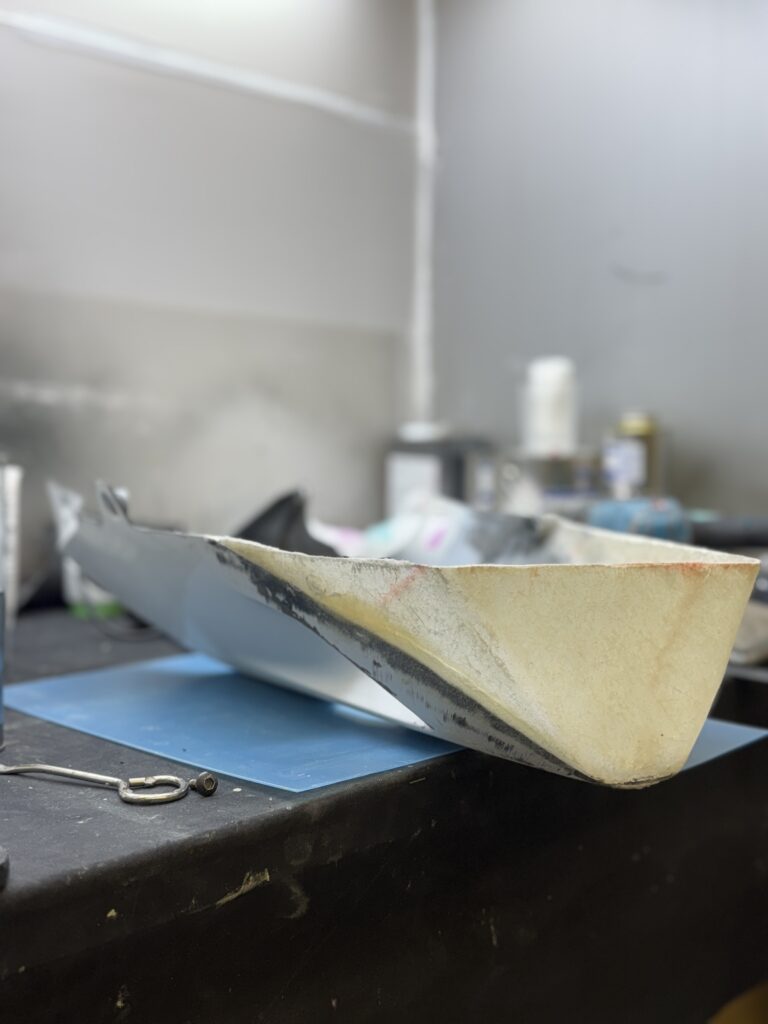

PP板をしっかりと対象に固定出来たら、FRPを築層します。

ABSとFRPは決して相性が良いわけではなく、接合面をしっかりとベルトサンダー等で荒らさないと、樹脂で接着しません。

手で持ったヤスリで擦る程度では全くダメで、ベルトサンダーで塗装が剥げるほど荒らした後に切削粉を完全に取り除き、且つアセトンでしっかりと拭き取らないとダメなほどです。

逆にこれらの手順を経れば、ガッチリと接合できます。

アンダーカウルは腹打ちや飛び石など中々過酷な環境に置かれますので、築層は3プライ(一部は4プライ)とし、強度を確保します。

純正カウルのそれよりも分厚く、強固に作りました。

アンダーカウル:カリブレーション3

アンダーカウルは底部を裏と表からプラスチック溶着し、プラリペアで接合した上で平滑化し、更にFRP3プライで補強しています。

オーナーが使用する厳しい?環境を考慮し、かなり強めです(笑)。

角を丸める為にはいろんな方法がありますが、軽量化の為にも最初から築層段階で丸めてあります。

FRPを厚めにしてから外側を削るとどうしても重くなるので、私はFRPを先に丸めておき、硬化後に少量のパテで埋めて整えます。

アンダーの内側の築層が出来たら、今度は表からもFRPで強化します。

境界線付近をFRP・ABS共に大きく削って下地を作ります。

表からも裏からも築層したら、無駄に盛り上がった部分をベルトサンダーで削ります。

丁度エアダクトから前の部分のみを別セクションと決めて、面を作ってゆきます。

骨格がしっかりと出来たことを確認したら、最後はポリパテで細かな形状を整えフィニッシュです。

純正形状を延長する形でモデファイがこれで完成しました。

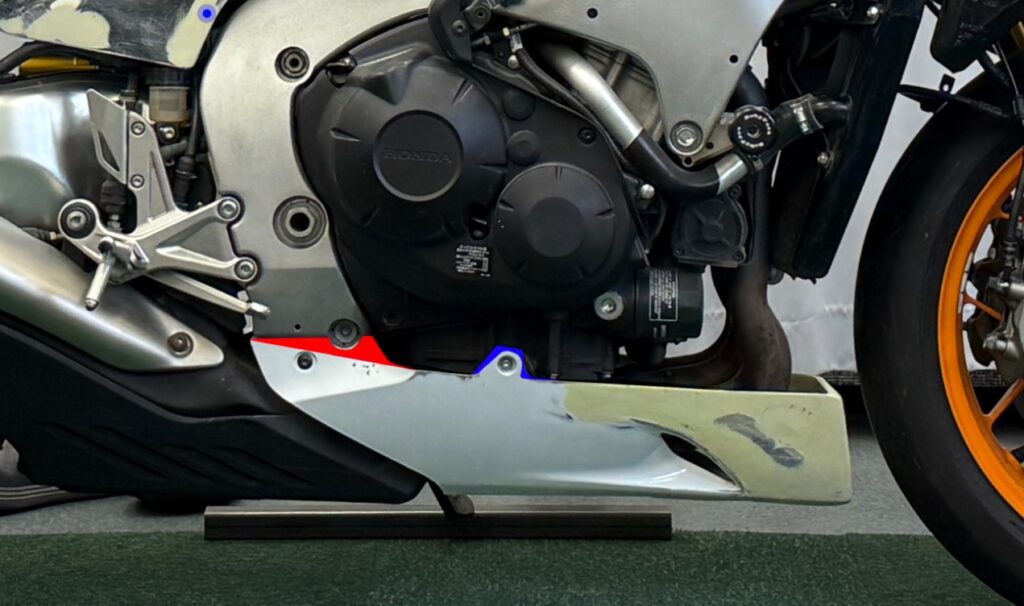

Dry Fit1

さて、納車から約2カ月。毎晩の突貫工事はこれでいったん終了です。

ここから本格的な作り込みをする前に、出来上がったパーツを仮に取り付けて行き、全体俯瞰をすることで、ボリューム感や意匠のニュアンス違いなどをチェックします。

2Dでは良くても3Dでは全く違ってくることがありますし、そうでなくても手を加えれば加えるほどに、バランスが狂ってくるのが普通です。

制作側としてはため息(良くない方の)が出る瞬間ですが、ずっとこのブログを見てくれている皆さんにとっては・・・・ついに形になった!と大興奮でしょう(笑)。

まあ、私も嬉しくない訳じゃないんですよ。

随分と堂々としてますねえ。このバイク、大きくなったなあ・・・とシミジミ。

ま、正確には大きくなっていないんですが、そう見える様に作ったという訳です。

特にリアセクションの作り込み精度は、私から見ても異常です(どうしてこうなったw)。

ドライフィットのいいところは、全体俯瞰することで補修するべき点に気付けるところです。

ずっと掛かりきりだったからこそ、改善点が手に取る様に分かります。

アンダーカウルは綺麗に延長できてますが、少し形状を変更して更にデザインに意味を持たせたい。

こういったディテールにはめちゃくちゃ拘るのが、私の特徴です。

フレームがエンジンを後ろから抱きかかえるようなCの字のラインを、アンダーカウルで繋げることで演出します。

想像ですが、きっとホンダのデザイナーなら、支持部の形状も前後で変える筈です。

アッパーカウルのボリュームを少し大きくしてもいいかもしれません。

当初よりもリアが豪華になった分、フロントがプレーンすぎて物足りなくなってしまいました。

スクリーンももう少し立たせて、大柄な別な車種の物を検討してもいいかもしれません。

アッパーサイドの高さも少し足して大きく出来ます。

なんにせよ、前と後ろのバランスがとても大事です。

全体としては普通に良く出来たと思いますが、私の作品と呼ぶにはまだ足りません。

この後は大胆に、そして一気に品質を引き上げてゆきます。

きっとここまでは誰だって出来るんです。

勘のいい方はお気づきでしょうが、そうできるようにこの記事は「作業記録兼マニュアル」として書き残しています。

すなわちそれは、私の引退する日がそう遠くないと言う事。

我が人生で、オートバイを愛し続けてきた証拠を、何かに残しておきたかった。

そして、これを読んでいる誰かが「次は私が」と、いつの日か引き継いでくれることを、心から願っています。

すみません。しんみりしちゃいましたが、ここからがお仕事です!

まだまだ続きます。